はじめに:春先になると「なんとなくダルい」のはなぜ?

春、気温が上がったかと思えば翌日は急に冷え込む。

春先や秋口になると「なんだかだるい」「肩こりや頭痛がひどい」「眠りが浅い」と感じた経験はありませんか?

朝は厚手のコート、昼はシャツ1枚。そんな日々が続くと、体がついていけない。

「風邪かな」「自律神経が乱れたのかな」と感じる人も多いでしょう。

でも、それは単なる気のせいでも、年齢のせいでもありません。

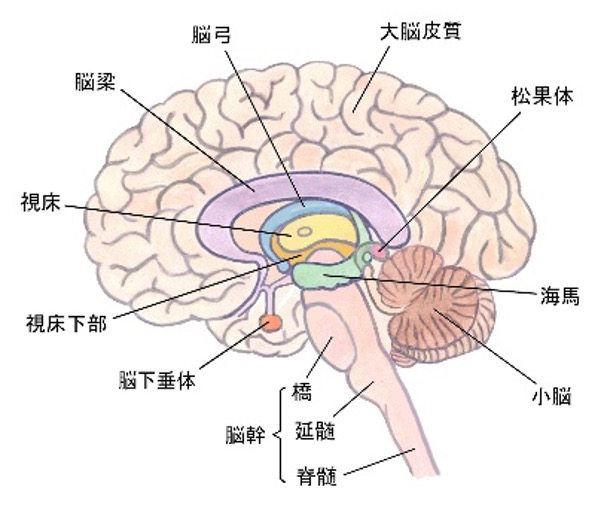

あなたの体の奥で、たった数ミリの小さな脳の部位

──視床下部(ししょうかぶ)がフル稼働しているサインです。

寒暖差は、体温調節の司令塔である視床下部に過剰な負荷を与えます。

そして視床下部が疲弊すると、自律神経・ホルモン・免疫のバランスが一気に崩れる。

それが「春先のだるさ」「眠れない」「肩こり」「肌荒れ」「やる気の低下」といった

“寒暖差疲労”として現れるのです。

1. 視床下部という「全身の指揮官」

視床下部は脳のほぼ中央に位置し、わずか数グラム。

しかしその役割は、まさに人体のオーケストラの指揮者です。

- 自律神経のバランスを整える

- 体温を一定に保つ

- ホルモンの分泌を調整する

- 睡眠・食欲・免疫をコントロールする

これらすべてが視床下部の管轄。

体温を0.5℃上げるために、皮膚の血流量や汗腺の開閉をミリ秒単位で調整しています。

つまり寒暖差が大きいと、視床下部は休む暇なく働き続けているのです。

2. 神経細胞の疲労とは? “電気信号のオーバーヒート”

視床下部を構成するのは神経細胞。

これらは「電気信号(活動電位)」で情報を送り合う特殊な細胞です。

体温の上昇・下降を感知するたび、視床下部から末梢へ何千本もの信号が発信されます。

しかし、神経の活動には**ATP(エネルギー分子)**が必要。

つまり働きすぎるとエネルギー切れを起こすのです。

これが、いわゆる神経疲労(neural fatigue)。

視床下部の神経が疲弊すると、

- 体温調節が鈍くなる(冷えやのぼせ)

- ホルモンバランスが乱れる

- 自律神経が混線して不眠・倦怠感

といった“全身トラブル”へ波及します。

つまり寒暖差の影響は「肩がこる」どころではなく、脳レベルのエネルギー障害なのです。

3. 現代人の視床下部は慢性疲労状態

100年前と比べると、私たちの生活環境は劇的に変化しました。

・エアコンで人工的な温度変化

・夜でも明るい照明(体内時計が狂う)

・長時間のデジタル画面(交感神経過剰)

・睡眠不足と運動不足

これらすべてが視床下部にとって“ストレス刺激”。

一日中、体温調節とストレス応答の命令を出し続けています。

4. 誤解と神話の整理

❌ 神話①:「寒暖差で風邪をひく」

→ 誤り。

風邪はウイルス感染によるもの。寒暖差自体はウイルスではありません。

ただし、寒暖差によって視床下部が疲弊→免疫低下→感染リスク増大。

つまり「寒暖差で風邪をひいた」は間接的には正解。

❌ 神話②:「寒暖差疲労=体が弱い人がなる」

→ 誤り。

視床下部の疲労は、性格でも体質でもなく生理的反応。

寒暖差が激しいほど誰にでも起こります。

むしろストレスや責任感が強い人ほど、交感神経優位で疲れやすい傾向にあります。

⚠️ 神話③:「サウナや冷水浴で鍛えれば寒暖差に強くなる」

→ 半分正解。

交感神経の反射訓練には効果がありますが、

疲労した視床下部をさらに刺激する可能性も。

特に自律神経が乱れている人は、“過剰刺激”が逆効果になることもあります。

❌ 神話④:「冷えは筋肉の問題」

→ 部分的に誤り。

冷えの根本は、血流と神経の問題です。

筋肉の硬さよりも、筋膜と自律神経の連携が重要。

筋膜が硬くなると皮膚血管が圧迫され、末梢循環が滞ります。

💡 神話⑤:「ストレスと寒暖差は関係ない」

→ 大間違い。

ストレスは視床下部を最も消耗させる要因。

精神的ストレスも、寒暖差という物理的ストレスも、

どちらも視床下部にとっては“同じ負荷”なのです。

5. 科学的根拠:視床下部×筋膜×血流のトライアングル

寒暖差によって体温が上下するたびに、

視床下部は皮膚血管の収縮・拡張を命令します。

つまり皮膚と筋膜は、脳の体温センサーと直結している。

① 視床下部とTRPチャネル(温度センサー)

皮膚や筋膜には「TRPチャネル」と呼ばれる温度受容体があります。

TRPV1(熱)、TRPM8(冷)、TRPA1(刺激)などがそれ。

これらのセンサーが寒暖差をキャッチし、

その信号を脊髄→視床下部に伝えることで、体温調節が始まります。

つまり、筋膜や皮膚が硬くなっていると、温度情報の伝達が鈍くなる。

その結果、視床下部は「環境に追いつけない」状態に。

② 血流の鍵を握るのは首と背中の筋膜

視床下部への血流は、主に椎骨動脈と内頸動脈を経由します。

これらの血管は、僧帽筋や後頭下筋群、胸鎖乳突筋などの筋膜に包まれています。

この部分が硬くなると、脳血流が低下し、視床下部への酸素供給も落ちる。

軽い首まわしやメディセルによる陰圧刺激は、

皮膚血流を上げるだけでなく、脳の循環にも影響を与えることが研究で報告されています。

③ タッチ刺激と自律神経の安定

軽い皮膚刺激は、迷走神経を介して副交感神経を優位にします。

メディセルのような穏やかな吸引+解放リズムは、

この“リラックス反応”を自然に引き出す。

結果として、心拍数が安定し、末梢血流も改善。

つまり「皮膚を癒すことが脳を癒す」──それが寒暖差疲労の本質的ケアなのです。

④ 視床下部と自律神経の関係

脳科学的には、視床下部は「ホメオスタシス(恒常性維持)」の中枢です。

自律神経のバランスを崩すと血管の収縮・拡張が乱れ、筋肉や筋膜に負担が蓄積。

これが肩こりや倦怠感、頭痛として表れます。

実際に医学研究でも、寒暖差が大きい季節は 自律神経関連の外来受診数が増える ことが報告されています。

6. 予防とセルフケア:視床下部を守る暮らし方

① “温度ギャップ”を減らす

・朝晩で10℃以上の差がある日は、重ね着を。

・寝るときは首・足首・お腹の3か所を温める。

② 呼吸で神経を整える

・4秒吸って、6秒でゆっくり吐く。

・呼吸筋(横隔膜・肋間筋)を柔らかく保つと、血流が上がる。

③ 首〜背中の筋膜を緩める

・メディセルやストレッチで、後頭部と肩甲骨周囲をケア。

・筋膜の滑走性を取り戻すと、脳への酸素供給も改善。

④ 夜の光を減らす

・寝る2時間前にスマホのブルーライトをカット。

・メラトニン分泌が回復し、視床下部のリズムが整う。

⑤ ペットも寒暖差ケアを

犬や猫も体温調節を視床下部で行っています。

室温差が大きいと、毛細血管が収縮し、筋膜が硬くなる。

やさしい撫でタッチや陰圧ケアで血流を促し、リラックス状態を作りましょう。

7. まとめ ― 「ブレない心身」は脳の中心から生まれる

寒暖差を「少し体が冷える程度」と軽視してしまうと、その裏で視床下部は常にフル稼働しています。

体温調節を担う視床下部が慢性的に疲弊すると、自律神経・ホルモン・免疫機能までもが連鎖的に乱れ、倦怠感・肩こり・不眠・免疫低下といった不調を生み出します。

視床下部は、まさに“生命の司令塔”。

そこが疲れると、全身のバランスが一気に崩れます。

季節の変わり目に不調を感じるのは、弱いからではなく、

体があなたを守るために戦っているサインです。

寒暖差対策は単なる「保温」では終わりません。

だからこそ、戦わせっぱなしにせず、

「温める」「休ませる」「触れる」ことで、

あなたの中枢に“休息”を届けてあげてください。

特に現代人は、過去100年の急速な生活環境の変化により、視床下部が慢性的に疲れているとも言われます。

だからこそ 「寒暖差は誰にでも起こる身近なリスク」 として捉え、日常からケアを意識することが大切です。

春を快適に過ごすか、それとも体調不良に悩まされるか。

その分かれ道は、視床下部の疲労に気づき、適切に癒せるかどうかにあります。

重ね着よりも、優しいケアを。

冷水浴よりも、深い呼吸を。

そして、頑張りすぎた視床下部に、今日も一言

「おつかれさま」と声をかけてあげましょう。

おわりに

春先は寒暖差が大きな季節。

ではここでご質問です。

寒暖差で疲労するのは、身体のどこでしょう?

その答えは、視床下部。

以前にも暑さ対策でお話ししましたね。

体温調節の中枢は視床下部。脳の真ん中あたりに在ります。

不規則な気温の上がり下がりに適応するために、視床下部が働きまくり。

その結果、視床下部に大きな負荷がかかります。

視床下部は脳の一部ですから、神経細胞でできています。神経細胞の働きは、電気信号を送ること。体温調節のために視床下部が電気信号を送り続けると、やがて電気信号が送られなくなります。

つまりこれが神経疲労。

視床下部でこれが起きると、その影響は極めて大きい。

場合によっては深刻。

なにせ、視床下部は私たちの体のありとあらゆる機能をコントロールしている、中枢だから。自律神経も、ホルモンの分泌も、そして免疫機能も。

視床下部が疲れて、これらの機能不全になると、健康状態が悪くなるのは当然ですね。

そして、実に多くの人達が視床下部の疲労で、健康ダメージをかかえていると言いても過言ではないでしょう。

では寒暖差による視床下部の疲労を防ぐには。

先ずは衣類や室温などに留意して、保温を心掛ける。

言うまでもないですね。

視床下部にかかる体温調節するための負荷を少なくする。

視床下部は慢性的に疲労していると考えるべきでしょう。

おそらく、昔の人達に比べて、現代人の視床下部は疲労状態にあると思います。それは、何千年も続いてきた社会環境・生活環境が、ここ100年くらいで一気に変化し続けているから。

科学技術の伸展が急激で、それに伴って、生活環境や仕事環境が激変。

その変化に私たちの身体はまだ適応できていない。

そこから生まれるありとあらゆるストレスは、視床下部への負荷になります。

慢性疲労状態の視床下部を癒す。健康づくりのキーワードですね。

疲労を癒す方法には、二つの領域があります。

ひとつは疲労の原因を取り除く。

寒暖差では保温がそれに当たります。

もうひとつは、疲労状態に陥っている組織を回復させる。回復させるには、酸素と栄養素の供給と、刺激を与えることが必要です。

視床下部に酸素と栄養素を供給するのは、視床下部の血流を良くする。

視床下部の疲労が回復する刺激とは、それが皮膚からの刺激です。

参考文献

- Nagashima K, Thermoregulation and the hypothalamus, J Physiol Sci, 2020

- Romanovsky AA, Skin temperature and TRP channels in thermoregulation, Physiol Rev, 2018

- Craig AD, Interoception and emotion: The sense of the physiological condition of the body, Nat Rev Neurosci, 2002

- Moraska A, Massage therapy and autonomic balance, J Altern Complement Med, 2015

- Harber MP, Temperature variation and fatigue mechanisms, J Appl Physiol, 2017

よくある質問(FAQ)

Q1. 寒暖差疲労はどのくらいで治る?

A1. → 個人差がありますが、生活リズムと血流改善で2〜3週間ほどで軽快します。

Q2. サウナはやってもいい?

A2. → 慣れている人はOK。ただし体調不良時は控え、軽い入浴+深呼吸で十分。

Q3. メディセルケアはどの部位が有効?

A3.→ 後頭部〜首〜肩のライン。ここが視床下部への血流を改善します。

Q4. 犬や猫の寒暖差疲労は?

A4. → 毛の長い犬種や高齢猫に多い。軽い吸引やブラッシングでケア可能。

Q5. 睡眠の質が悪いのも関係ある?

A5. → あります。視床下部のリズムが乱れるとメラトニン分泌が低下します。

コメント