はじめに:なぜ「暑いと疲れる」のか?

「夏はどうしてこんなに疲れるんだろう?」

多くの人が感じるこの疑問。実は単なる気温のせいではなく、体の仕組みそのものが強いストレスを受けているからです。

暑さによる疲労の正体は、主に自律神経と体温調節機能の負担にあります。

暑さが疲労を生むメカニズム

「夏になるとなんだか疲れる」——多くの人が実感していることです。

暑さによる疲労の正体は大きく3つの要因に分けられます。

1. 自律神経への過剰負担

体温を一定に保つために働くのが自律神経。気温が35℃を超えると、体は「発汗」や「血流調整」で体温を下げようと必死に働きます。その結果、自律神経はフル稼働し、オーバーワークに。

➡ 自律神経の疲労が、倦怠感や集中力低下につながる【厚労省, 2022】。

2. 体液バランスの乱れ

大量の汗は水分・ナトリウム・ミネラルを失わせます。水分だけ補給しても体液のバランスは戻らず、むしろ「低ナトリウム血症」を招くことも。これが夏バテの大きな要因です。

3. 消化器の負担

冷たい飲み物・食べ物を摂りすぎると、胃腸の血流が滞り、消化力が落ちます。

夏バテの大きな要因のひとつです。

4. 脳疲労の加速

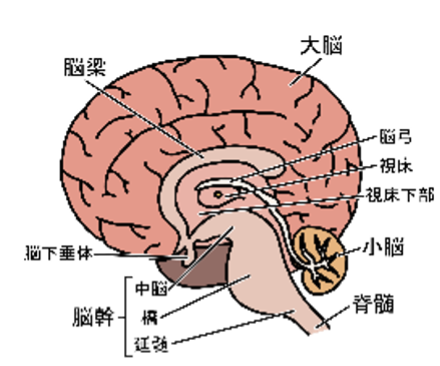

暑熱ストレスは脳の視床下部にも負担をかけます。

視床下部は体温調節と自律神経の司令塔であり、ここが疲弊すると体全体が疲れやすくなります。

➡ 最新研究では、高温環境で作業効率が20〜30%低下することが報告されています【Nagano Univ, 2023】。

日本の実態データ

1. 救急搬送の急増

総務省消防庁の統計によると、2023年の熱中症による救急搬送者数は9万1,467人。過去最多レベルで、特に高齢者の割合が50%以上を占めています【消防庁, 2023】。

2. 日本人の労働と暑さ

OECDデータによれば、日本人の平均労働時間は年間1,607時間(2022年)と先進国の中でも高水準【OECD, 2023】。その中で夏季の残業・外勤は疲労を蓄積させ、過労死ライン(月80時間残業)を超えるケースも問題視されています。

3. 睡眠不足と夏の疲労

環境省調査によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分とOECD加盟国中ワースト2位【OECD, 2021】。

特に夏は寝苦しさから中途覚醒率が15%増加することが報告されており、疲労の回復が追いつきません。

4. 医療費への影響

厚労省によると、日本の国民医療費は46.7兆円(2022年)。

そのうち生活習慣病や循環器疾患に関連する支出が増加しており、「慢性疲労や暑熱ストレスを起点とする病気」のコストは見逃せません。

暑さ疲労=「夏バテ」とは違う?

「夏バテ」と一言で片付けがちですが、実際には:

- 自律神経の疲労 → 倦怠感・だるさ

- 体温調節機能の乱れ → のぼせ・熱中症リスク

- 消化器疲労 → 食欲不振・胃腸トラブル

この3つが重なり合った複雑な状態が「夏特有の疲労」です。

暑さで疲れると起こるリスク

視床下部の疲労は、以下のような様々な体調不良を引き起こす可能性があります。

- 熱中症: 体温調節機能の低下により、体温が異常に上昇し、めまいや吐き気、意識障害などを引き起こします。

- 自律神経失調症: めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ、頭痛、肩こり、倦怠感、不眠、イライラなど、様々な症状が現れます。

- 夏バテ: 食欲不振、倦怠感、疲労感、集中力低下など、夏特有の体調不良。

- 免疫力低下: 自律神経の乱れにより、免疫力が低下し、風邪や感染症にかかりやすくなります。

暑さ疲労を防ぐ・回復する方法

1. 自律神経を整える

- 生活リズムを一定に保つ

- 深呼吸やストレッチでリラックス

- 入浴で副交感神経を優位に

2. 水分・ミネラル補給

- 常温の水や麦茶をこまめに

- 汗をかいたら塩分やミネラルも忘れずに

3. 胃腸を労わる食事

- 冷たいものの取りすぎを控える

- 消化に良いタンパク質やビタミンB群を摂る

4. 睡眠環境を整える

- 室温は26〜28℃、湿度50〜60%を目安に

- 寝る前のスマホやカフェインはNG

「夏の疲れは秋に出る」?

実は夏の疲労は、その場ではなく季節の変わり目に一気に表面化することが多いです。

「秋口に体調を崩す」のは、夏の自律神経疲労を放置した結果ともいえます。

だからこそ「暑さで疲れるのは当たり前」と流さずに、今のうちからケアすることが未来の体調を守るポイントなのです。

まとめ:暑さ疲労は「体からのSOS」

- 暑さによる疲労の正体は「自律神経の酷使」と「体温調節の乱れ」

- 水分・ミネラル不足や胃腸疲労も夏特有の原因

- 放置すると免疫低下や熱中症リスクに直結

- 日々のケア(自律神経・水分補給・胃腸の保護・睡眠環境)が必須

「この暑さで疲れるのは当たり前」ではなく、体のSOSを早めにリセットして秋まで元気に過ごしましょう。

おわりに

猛暑続きの今年、熱中症はもとより、色々な体調不良になる人続出。

そりゃそうだ、人間は36.5度前後の体温が保たれていないと、酵素の働きをはじめとして、体の多くの機能が不全に陥るのですから。

だから体温調節機能は、健康の鍵。

その原因として、温暖化による気温の上昇がいわれます。

しかし、人間の側にも原因となる要因があります。

水分摂取に気をつけることは必要だとしても、私たちの体の働き自体に、熱中症増加に繋がる要因があります。

私たちの体には、体温調節機能が備わっています。

常時、体温を適正な範囲に保つように、自動的に働いています。

何かの理由や必要性のために、体温が適正範囲外になることがあります。体にウィルスや細菌が侵入したとき、その活性を下げるために、体温を上げるとか。

ともかく、体温は片時も休むことなく、自動調節されていなくてはいけません。

発汗は体温調節のための手段として起きます。

では、発汗を含めて、その自動調節は体の組織のどこが行っているかというと。

それは視床下部。

視床下部が体温調節の中枢。視床下部を流れる血液の温度変化に反応して、低ければ筋肉を震わせたり、高ければ発汗を促したりして、体温を調節します。皮膚などにある温度センサーからの情報も、視床下部に入力されています。

この視床下部の体温調節機能が正常に機能していないと、熱中症のリスクも当然高くなります。

近年、自律神経失調傾向の人が増えているのも事実でしょう。自律神経失調症という診断名は無いのですが、自律神経機能の不調が関わる体調不良が実に多いと考えられているわけです。

自律神経の中枢は、言わずとしれた視床下部。

だとしたら、視床下部が本来の働きをしていないケースが増加しているのでは。

視床下部の働きが不十分な状態であるとしたら、当然、体温調節機能にも影響が出ても不思議ではないでしょう。

そして、猛暑続きの日々、視床下部は体温調節のために、これまで以上にハードワークを強いられています。そのため、疲労した状態にあると考えることができるでしょう。

視床下部が疲労していると、これまた必然的に、自律神経の働きが不調に陥る。

すると、色々な体の、そして心の不調が出ることになります。

暑さ続きの日々に、様々な体調不良を起こす人たちが増えるのは、こうしたメカニズムだったのです。

「暑さは視床下部を疲れさせる」と心得て、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、リラックス、こまめな水分補給など、視床下部の疲労回復と体調管理を心がけましょう。

「暑さは視床下部を疲れさせる。」と心得て、その疲れを取る工夫が大切ですね。

コメント