はじめに:なぜ今「お肌」なのか

スキンケアは美容だけの話ではありません。

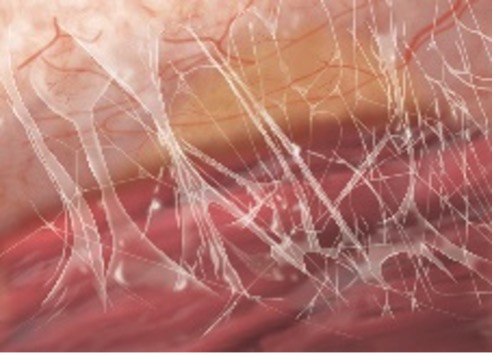

皮膚は神経と同じ“外胚葉”の出自を持ち、触覚・情動・自律神経・免疫まで波及します。肌を整えることは、心身のベースを整えることです。NCBI+1

皮膚と神経は胚発生段階で外胚葉から派生します。脳・脊髄(中枢神経)と皮膚は“親戚関係”とも言える近さで、皮膚刺激は自律神経のトーンやホルモン(オキシトシン/コルチゾール)、心拍変動(HRV)にも作用します。マッサージや穏やかなタッチがHRV↑・コルチゾール↓に結びつく研究は増えており、肌へのアプローチが“心の落ち着き”や“回復力”に働くことが実証されつつあります。PMC+2サイエンスダイレクト+2

科学が語る「皮膚—脳—自律神経」:3つの要点”

皮膚と神経は、受精卵が成長する段階で「外胚葉」から発生します。

皮膚と神経の結びつきは“比喩”ではありません。メカニズムは明確に示されています。

1-1 外胚葉ルーツ:皮膚と神経は同じ出自

- 神経系(中枢・末梢)と皮膚は外胚葉から発生。発生学は「皮膚—脳軸」の前提です。NCBI+1

1-2 触れることの生理反応:オキシトシン・HRV・コルチゾール

- 愛情的なタッチはオキシトシン上昇とストレス緩和に関連(パンデミック期の大規模調査)。PMC

- **やさしい接触(自己タッチ/他者タッチ)**でもオキシトシン上昇が示される実験報告。サイエンスダイレクト

- 職場環境の機械マッサージでHRV↑&血中コルチゾール↓(準実験)。PMC

1-3 バリア機能(角層・セラミド・pH)と全身影響

睡眠の質が低い人はバリア回復が遅く、肌老化サインが強いという報告。PubMed+1

皮膚バリアは物理・化学・免疫・微生物の多層構造。角層脂質(セラミド)はTEWL(経皮水分喪失)抑制と酸性皮脂膜の維持に寄与。PMC

セラミド配合の外用でバリア回復が加速した臨床データも。PMC

日本の実態データ:社会情勢と「肌・自律神経」

“日本の話”として現状を押さえます。

医療費、睡眠、アレルギー皮膚疾患

——数字で見ると、肌と自律神経を同時に見る意義が立ち上がります。

2-1 国民医療費は右肩上がり

- 令和4(2022)年度の国民医療費:46兆6,967億円/対GDP比8.24%/一人当たり37万3,700円。生活習慣病・慢性疾患・メンタル関連もコスト要因。予防投資は急務です。厚生労働省+2厚生労働省+2

2-2 日本は“短眠大国”

- OECD比較でも日本は平均睡眠が短い国に分類。国内調査でも50代の48%が6時間未満との報告。PMC+1

- 企業・家事・育児・スマホ常用で就寝前の覚醒が高止まり → 自律神経の切替不全 → バリア回復遅延・肌トラブル増の土壌に。PubMed

2-3 皮膚疾患の負担:アトピー性皮膚炎(AD)

- 日本の子どもAD有病率は約12–13%(本州)という報告。地域差も。PubMed+1

- 小児5,702名の疫学研究(EPI-CARE)では12か月有病率10.7%。家族・学校生活・QOLへの影響は無視できません。AJMC

小括:

日本の短眠・高ストレス・高コスト構造を踏まえると、「肌(バリア)×自律神経(回復)」は美容の枠を超えた保健課題です。肌を整える=睡眠回復やストレス緩和のループを作ることが、医療費抑制・QOL向上にもつながります。厚生労働省+

つまり「ストレスで肌が荒れる」のは単なる比喩ではなく、科学的に裏付けられた現象なのです。

ケーススタディ:肌から整えて“心”も整う/h2>

エビデンスと日常をつなぐために、代表的な3例を俯瞰します(実務に基づく類型化。個人を特定しない教育用の再構成)。

ケースA:夜型ワーカーの“肌荒れ×不眠”

- プロフィール:30代女性、企画職。終業22時以降が多い。睡眠5.5h。

- 初期:口周りの炎症・乾燥・ヒリつき。就寝直前までスマホ。

- 介入:

- 就寝60分前ノースクリーン+低照度化(副交感神経へ)。

- セラミド保湿→朝夕(ぬり過ぎず、洗い過ぎず)。

- 胸郭・頸部のやさしい筋膜リリース(自宅3分×朝夜)。

- 4週後:起床時の肌のつっぱり軽減、入眠潜時短縮、日中のHRV改善(スマートウォッチ指標)。エビデンス整合:タッチと保湿は**HRV↑・バリア回復↑**を促す方向。PMC+2PMC+2

ケースB:受験期の男子高校生“ニキビ悪化×焦燥感”

- 問題:洗浄過多+刺激性外用でバリア破綻→発赤・痛み。

- 介入:洗顔を1日1回・低刺激へ。就寝30分前のペアストレッチ(触れられる安心感=オキシトシン)。

- 6週後:紅斑・疼痛低下、集中力の自覚改善。背景:**愛着的タッチ→オキシトシン↑→ストレス耐性↑**の文献と整合。PMC+1

ケースC:在宅勤務の40代男性“乾燥性湿疹×肩こり”

- 問題:空調下の長時間PC。水分摂取少ない。

- 介入:200ml×7回/日の飲水ルール、座位60分ごとに胸郭を開く伸展、セラミド保湿を“風呂上がり60秒以内”。

- 8週後:TEWL相当の自覚(乾燥感)改善、肩こり頻度↓、主観ストレス↓。エビデンス整合:セラミド×水和でバリア回復、軽い自動介入で自律神経の切替を補助。PMC+1

※いずれも医療を代替するものではありません。炎症・痛み・かゆみが強い場合は皮膚科へ。

誤解と神話:ここを直すと結果が変わる?

“肌=見た目”の思い込みを外すと、回復スピードが上がります。

- 神話1:肌は外から塗ればどうにかなる

→ バリアは物理・化学・免疫・微生物の統合体。外用だけでなく、睡眠・自律神経・触覚介入が回復を底上げします。PMC+1 - 神話2:強い洗浄=清潔

→ 過洗浄は脂質(セラミド)流出→pH破綻→炎症の引き金。低刺激・低頻度へ。PMC - 神話3:タッチは“気分”の問題

→ 触れられることはオキシトシン↑/コルチゾール↓/HRV↑の生理反応。

睡眠質や不安にも関与。PMC+2サイエンスダイレクト+2 - 神話4:睡眠と肌は別問題

→ 睡眠の質が低い群はバリア回復が遅い・老化サイン強いという臨床報告。就寝前ノースクリーンは“美容医療レベルの土台”。PubMed+

研究から見えてきた「皮膚と心の科学」

皮膚に触れることは単なる感覚刺激にとどまりません。

- 脳内伝達物質(セロトニンやドーパミン)の分泌に影響

- 視床下部の活動を調整し、自律神経バランスを整える

- 血流やホルモンバランスの改善をサポート

これらのエビデンスは「スキンケア=美容」という従来のイメージを超え、皮膚ケアは心と体を整える医学的アプローチであることを示しています。

実生活で取り入れたい「皮膚ケア習慣」

皮膚をケアすることは、自律神経や心の安定にもつながります。

“手間の少ない順”で並べました。継続できる方が強いです。

- 就寝60分前ノースクリーン(自動で機内モード/温色照明に) → 睡眠の深さ↑→バリア回復↑。PubMed

- 保湿は風呂上がり60秒以内に“少量×ていねいに”——セラミド系を核に。PMC+1

- 200ml×7回/日の飲水+過度の利尿(カフェイン)を控えめに。室内乾燥には加湿でTEWLを間接サポート。

- 胸郭・頸部のゆるタッチ(30–60秒×2〜3部位)——自分を優しく撫でるだけでも**オキシトシン↑**の報告。サイエンスダイレクト

- 週合計150分の軽〜中強度運動(早歩き+伸展)。熱産生・血流・睡眠質に波及し肌も整う循環へ。(肌単独の論文ではないが、循環・睡眠のハブとして重要)

美容目的を超えて「皮膚=心と体の健康の入り口」と考えることが大切です。

研究の最前線トピック

深掘り派のための“今見ておきたい”論点。

- Skin–Brain Axis:外胚葉起源に基づく皮膚—脳—腸—免疫の多方向モデル。

介入は統合で考えるのが現在地。PMC - セラミド処方の最適化:鎖長・種類の違いでバリア回復速度に差。

新規セラミドの臨床報告が増加。PMC+1 - 睡眠×肌:Poor sleeperでバリア回復遅延・老化サイン↑。

睡眠介入は“最強のスキンケア”。PubMed+1 - タッチの分野横断:自己タッチ/他者タッチともにオキシトシン↑。

慢性ストレス環境で緩衝因子になり得る。PMC+1

まとめ:肌は“心身のダッシュボード”です

肌は外見ではなく、神経・自律神経・免疫の状態を映すダッシュボード。

ここを整えると、睡眠・ストレス耐性・自己効力感まで“底上げ”されます。

ポイント整理

- 皮膚と神経は同じ外胚葉のルーツ。触覚介入はオキシトシン・HRV・コルチゾールを動かします。NCBI+2PMC+2

- セラミド×低刺激でバリア回復、睡眠の質がその速度を左右。PMC+2PMC+2

- 日本の短眠・高ストレス状況では、肌ケア=自律神経ケアが医療費やQOLにも波及。厚生労働省

日本では約半数が6時間未満睡眠の年代もあり、医療費は年46.7兆円に達しています。Nippon.com+1

——あなたは、“肌=見た目だけ”という発想のままですか?

それとも、肌を入口に神経と自律神経を整える一歩を、今ここから始めますか。

おわりに

昨今「お肌」についての関心が高まっていると思われます。

女性はもちろん、男性の間でも。

さらに子供でも。

皮膚についての科学的研究が進み、皮膚は人間の、そして哺乳動物の、体と心の状態に、想像を超えた、大きな役割を持っていることが解ってきました。

筋肉や骨の動きも、内臓の働きも、皮膚の状態で変化が起きるということです。

それが何故かというのは、以下の通りです。

神経と皮膚は、例えるならば、縁の深い親戚だから。

受精卵からどんどん体ができていく時に、神経と皮膚は同じところ(外胚葉)から発生します。

神経と皮膚は、相互に深く影響し合っています。

神経の中枢は脳ですから、皮膚の状態は、脳‐神経を介して、様々な体と心の状態をつくり出します。

多くの人たちが抱える体の不調の多くは、自律神経の不調が関わっていると考えられます。

それは、子供についても同様です。

皮膚から自律神経の中枢である脳の視床下部にアプローチすることが、ひとつの有力な方法とされてきました。

さらに、急増してきていると言ってもよい子供の精神的な不調について、その対処法として、皮膚への注目が高まってきています。

科学的研究においても、マッサージやタッピングによって、脳‐神経や脳内伝達物質や脳の循環などに、変化が現れるというエビデンスが出されてきています。

発達障害をはじめとして、子供の心に関わる問題や、心の健やかな発達などに対処する知識、手段として、皮膚が果たしている体と心への働きかけを知ることは、大変意義があると考えられます。

さらに、皮膚に施すケアやトリートメントなどの、具体的なメソッドを学び、かつ体験することに、大きな価値があると言えるでしょう。

これからのスキンケアは、「美容」だけでなく「心と体の健康」まで考える時代。

ぜひ、日々のケアに取り入れてみてください。

主要出典(一次情報)

- 外胚葉/皮膚—脳軸:StatPearls Ectoderm(2023);Jameson C. Skin-Brain axis review(2022)。NCBI+1

- タッチ×オキシトシン/HRV/コルチゾール:Van Dijk W.(2020)HRV&コルチゾール;Schneider E.(2023)愛情的タッチとオキシトシン;von Au S.(2025)自己/社会的タッチでオキシトシン↑;Dreisoerner A.(2021)触れられることとストレス指標。サイエンスダイレクト+3PMC+3PMC+3

- バリア機能/セラミド/TEWL:Baker P.(2023)総説;Bzioueche H.(2023)セラミドAD臨床。PMC+1

- 睡眠×肌:Oyetakin-White P.(2015)Poor sleepersの肌老化・バリア回復遅延;Léger D.(2022)睡眠と見た目/バリア関連レビュー。PubMed+1

- 日本の統計:厚生労働省「令和4年度 国民医療費」;睡眠(nippon.comまとめ、OECD原典参照)。厚生労働省+2厚生労働省+2

- アトピー性皮膚炎:Takeuchi S.(2014)日本の小児AD有病率;Furue M.(2011)レビュー;AJMC(2023)EPI-CARE。PubMed+2PMC

コメント