1. はじめに:声なき主役、股関節

股関節は、私たちが一日中使い続けているにもかかわらず、

「肩がこる」「腰が痛い」とは違い、ほとんどの人が意識しません。

でも、立つ・歩く・座る・階段を上る――そのすべての動作の軸にあるのが股関節。

“沈黙の関節”は、静かに全身のバランスを支えています。

日本では変形性股関節症の患者が約500万人、予備群を含めると1,000万人を超えるとも言われます。

痛みを感じたとき、すでに関節は長年の負荷に耐えてきた証拠なのです。

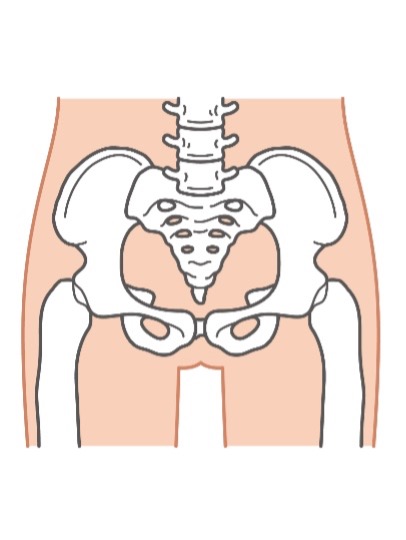

2. 股関節の構造 ―「安定」と「自由」のバランス

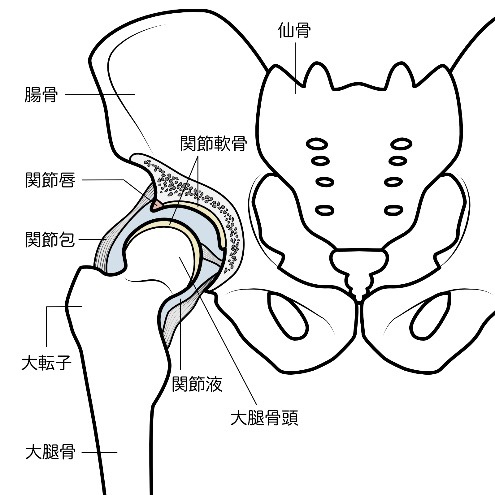

股関節は、骨盤の寛骨臼(受け皿)に大腿骨の骨頭(ボール)がはまり込む臼状関節(球関節)。

肩関節と並び自由度が高く、前後・左右・回旋と多方向に動けます。

しかし、動きの自由さは裏を返せば「負担の多さ」。

立位でも座位でも常に荷重がかかり、歩行やランニングでは体重の3〜5倍の衝撃が股関節に伝わります。

それを支えているのが、筋膜・靭帯・深層筋群(腸腰筋・大殿筋・中殿筋など)。

これらの柔軟性や連動が失われると、

姿勢が崩れ、腰・膝・背骨・骨盤へと負担が波及していきます。

3. 沈黙が破れるとき

股関節が“悲鳴”を上げるのは、突然ではありません。

ほとんどの場合、長年の硬さ・姿勢の癖・筋膜拘縮の積み重ねが原因です。

痛みの始まりにはこんな連鎖が見られます。

- 長時間座位や立ち姿勢の偏り

- 骨盤後傾・前傾のアンバランス

- 筋膜・腱膜の癒着

- 血行不良 → 酸素・栄養の供給不足

- 炎症・神経圧迫 → 運動制限・痛み

つまり、痛みは「体が訴える最後のサイン」。

その前段階の“違和感”のうちにケアすることが、何より大切です。

4. 誤解と神話の整理

股関節の不調を「年齢のせい」と思う方は多いですが、

実際には“動かさない生活”と“筋膜の拘縮”が原因です。

人間の筋肉や関節は、何歳になっても可塑性(回復力)を持っています。

たとえ痛みがあっても、適切な刺激を与えれば回復反応が起こるのです。

また、「痛みがあるときは動かさない方が良い」という考え方も一部誤り。

最新の整形外科学では、非荷重ストレッチや軽い筋膜リリースを行うことで、

軟部組織の循環が改善し、修復が早まることが報告されています。

5. 科学的根拠:股関節と循環・代謝の関係

股関節は、単なる「脚の動きの中心」ではありません。

体幹と下肢の循環ネットワークをつなぐハブであり、

その動きが止まると血液・リンパ・神経伝達の“交通渋滞”が起こります。

① 循環面 ―「筋ポンプ」と静脈還流

股関節周囲には、大腿動脈・大腿静脈・伏在静脈・外腸骨静脈が走行しています。

これらは下半身の血液を心臓に送り返すメインルート。

しかし、長時間の座位や筋膜拘縮によって圧迫されると、

静脈還流(venous return)が低下し、下肢の浮腫・冷え・代謝低下が起こります。

2021年の慶應義塾大学の研究では、

「股関節の屈曲角度が大きくなるほど静脈流速が低下する」ことが確認されており、

つまり“座りすぎ”が血流を物理的に制限していることがわかっています。

② 筋膜面 ― 滑走と代謝のリンク

筋膜は**微細な神経終末(機械受容器・自由神経終末)**が豊富に存在し、

その滑走が悪くなると、血管やリンパ管の伸縮性まで低下します。

ドイツ・Ulmer大学のSchleip博士らの筋膜研究によると、

軽度の伸張刺激を与えた筋膜では、毛細血管の再灌流が平均28%向上。

また、組織間液(interstitial fluid)の循環も活発化し、

細胞代謝の効率が高まることが確認されています。

股関節周囲の筋膜群(腸腰筋筋膜・大腿筋膜張筋・大殿筋筋膜)は、

体幹と下肢を結ぶ**「筋膜ライン(アナトミートレイン)」の交差点**。

ここが硬くなると、全身の循環・代謝に“ボトルネック”が生じます。

③ 神経面 ― 自律神経と循環制御

股関節を動かすことで、**深部感覚(固有受容感覚)**が脊髄を経て視床下部に伝達され、

自律神経のバランス調整を促します。

この経路は、いわば“身体の内側のセンサー”。

2020年の京都大学の実験では、

股関節周囲の軽い伸展刺激によって副交感神経活動が優位になり、

心拍変動(HRV)が向上したと報告。

つまり、股関節を動かすことが「循環を整える神経スイッチ」になっているのです。

④ 代謝面 ― 血流改善と酸素供給

代謝とは、細胞が酸素と栄養を受け取ってエネルギーを生み出す反応。

股関節周囲の血流が悪いと、

脂肪燃焼(β酸化)・糖代謝(ATP産生)・乳酸除去の効率が低下します。

筑波大学の運動生理学研究(2018)では、

「股関節の可動域を広げるストレッチを8週間継続した群で、

下肢筋のミトコンドリア酵素活性が20%以上上昇」したことが確認されました。

血流を促すことで、細胞レベルの代謝効率まで向上するということです。

総括:股関節=循環と代謝のゲートウェイ

- 動かすことで副交感神経が活性化し、

- 筋膜滑走が改善し、

- 毛細血管が拡張し、

- 酸素と栄養の流れが復活する。

だから、**「股関節を解す」=「全身の代謝スイッチを入れる」**ということ。

まさに沈黙の中で、全身の血液と生命エネルギーを動かす主役なのです。

6. 現代人の課題:「座りすぎ」と股関節ロック

1日7〜9時間座っている現代人。

座位姿勢では腸腰筋が短縮し、骨盤が後傾して股関節がロック状態になります。

スマホやPC作業で頭が前に出れば、重心がずれて負担は倍増。

結果、

- 股関節の伸展可動域が狭まる

- 腰椎が過剰に反る

- 下肢の血流・リンパ流が滞る

- 骨盤底筋が弱化する

これが「座りすぎ症候群(Sitting Disease)」の実態です。

動かさない時間が、老化のスピードを速めています。

7. ケアと予防 ― 股関節を“呼び覚ます”ために

1️⃣ 寝たまま内旋・外旋ストレッチ

膝を軽く曲げ、左右に倒す動作で深層外旋筋群を緩めます。

2️⃣ 骨盤サークル運動

立った状態で骨盤を大きく回す。

股関節と腰椎の協調を促します。

3️⃣ 筋膜吸引刺激(例:メディセル)

股関節外側・前面・臀部に軽い吸引刺激を与えることで、

深層筋膜の滑走を改善し、神経反射によるリラックス効果を引き出します。

4️⃣ 歩行瞑想

歩きながら「股関節が動く」感覚を意識。

これだけで神経伝達と姿勢制御能力が高まります。

8. まとめ:沈黙を破るのは「気づき」

股関節は、黙っていても私たちを支えてくれています。

だからこそ、「違和感」を感じたら、それは“体からのSOS”。

動かないことが老化を早め、動かすことが再生を促します。

意識して動かす――それだけで、血がめぐり、筋膜が解け、心まで軽くなる。

股関節を労るということは、自分の未来を労ること。

その静かな声に耳を澄ませてみてください。

おわりに

股関節の存在は、一般の方々を含めて、よく知られていると思います。

高齢化に伴って、股関節のトラブルに悩む人たちが多くなっているように思いますね。統計によると変形性股関節症の方は約500万人いるとか。そして、長年の生活の中で、股関節の存在を意識したり感じたりすることは、とても少ないですね。

肩や腰はしばしばコリを感じたり、痛みが起きたりしますし、膝は生活の中で動きを感じることは多いです。

股関節は大殿筋や大腿四頭筋や大腿二頭筋などの大きく分厚い筋肉に覆われていて、日常生活で自覚することはほとんどありません。

肋骨とかは、皮膚の上から触れたり鏡に映して見ることもありますが、股関節は見ることも触れることもできないばかりか、どこにあるかその位置はまったく自覚できない人がほとんど。

まさに沈黙の関節。

しかし、立位でも座位でも、常時荷重がかかっています。

歩行時では文字通り、下肢全体の動きの中心です。

歩行でもそうですが、走ったりジャンプしたり階段を昇り降りする時は、遊脚(宙に浮いた脚)が着地する瞬間にかなり大きな着地の衝撃がかかります。さらに、歩行でも走りでも、片脚で体を支えて前進するなど移動が行われます。ここでも股関節に相当の負荷がかかります。

股関節は肩関節と並んで、動きのパターンが多い関節です。

これを関節の自由度が大きいといいます。ということは、様々な方向から負荷がかかるということです。

残念ながら、股関節の存在を意識しだすのは、股関節に何がしか違和感や問題を感じだした時から。

股関節の調子が悪くなると、移動運動が不自由になります。加えて、股関節は下肢と骨盤を繋いでいるので、骨盤に連結している脊柱の位置や形にほぼ直接的に影響します。

ということは、身体全体の構造に、股関節は関わっているということです。

股関節は臼状関節つまり臼の窪みに大腿骨の頭(骨頭部)がはまり込んでいます。ですから、大腿骨の骨頭がズレやすいといえます。

股関節のトラブルを防ぐには、臥位つまり横になっている時以外には、股関節に様々な負荷がかかり続けているという知識を持っておくことが必要ですね。

股関節の違和感や不調を感じてから、これを何とかしようと股関節の周囲に施術を行ったり、股関節のエクササイズを行うのは、ある程度の解決策になる可能性はあります。

しかし、常に股関節にかかってくる負荷に配慮しないと、いわゆる「もどり」が起きるケースが多くなるでしょう。

体は各パーツが繋がった連続体なので、股関節にかかる負荷を適正にするには、体の広い範囲に目を向ける必要がありますね。

もちろん、背骨はその中心です。

参考文献

- 日本整形外科学会(2021)「変形性股関節症の臨床ガイドライン」

- 東京医科歯科大学研究グループ(2020)「股関節可動域と下肢血流量の相関」

- Schleip, R. et al. (2019). Fascia as a sensory organ: a target for treatment. Journal of Bodywork and Movement Therapies.

- 厚生労働省(2022)「国民健康・栄養調査:座位時間と生活習慣病リスク」

よくある質問(FAQ)

Q1. 股関節が硬いと姿勢にどんな影響がありますか?

A1. → 骨盤が後傾して猫背や反り腰を引き起こし、腰痛や膝痛の原因になります。

Q2. ストレッチは痛みがある時でもやって良い?

A2.→ 軽度の痛みであれば、非荷重ストレッチは回復を促します。無理は禁物。

Q3. 股関節のケアはどのくらいの頻度で行えば良い?

A3.→ 1日5分でもOK。毎日の“意識的な動き”が最大の予防です。

コメント