はじめに:なぜ私たちは肩こりに悩まされ続けるのか?

「私は肩こりを感じたことがない」という人も中にはいますが、大多数の人にとって肩こりは身近な悩みです。

デスクワーク、スマホ操作、長時間の同じ姿勢、精神的ストレス…。

気がつけば肩が重い、首が回らない、頭痛までしてくる――そんな経験を誰しも持っているでしょう。

実際、日本は「肩こり大国」とも呼ばれています。

厚生労働省の国民生活基礎調査(2022年)では、女性の自覚症状の第1位が肩こり。男性でも腰痛に次いで高い割合を占め、国民病とも言える存在です。

なぜこれほど肩こりが多いのでしょうか?

そして、なぜ一度肩こりを感じると慢性化しやすいのでしょうか?

この記事では、

- 肩こりの解剖学的背景

- 筋肉・筋膜・神経・内臓の関与

- ストレスと自律神経の影響

- 肋骨と呼吸の意外な役割

- 誤解や神話の整理

- 科学的根拠に基づくケア方法

を徹底的に解説します。

さらに「今日からできる実践法」も紹介しますので、ぜひ最後まで読んで、肩こり改善の第一歩を踏み出してください。

1. 肩こりの構造 ― 複雑すぎる「肩」という領域

「肩こり」という言葉はシンプルですが、その実態はとても複雑です。

解剖学的に「肩」とは、狭義には肩関節を指します。

しかし、一般的に肩こりが起こるのは、首から背中にかけて広範囲のエリアです。

肩周囲には、次のように多様な組織が存在しています。

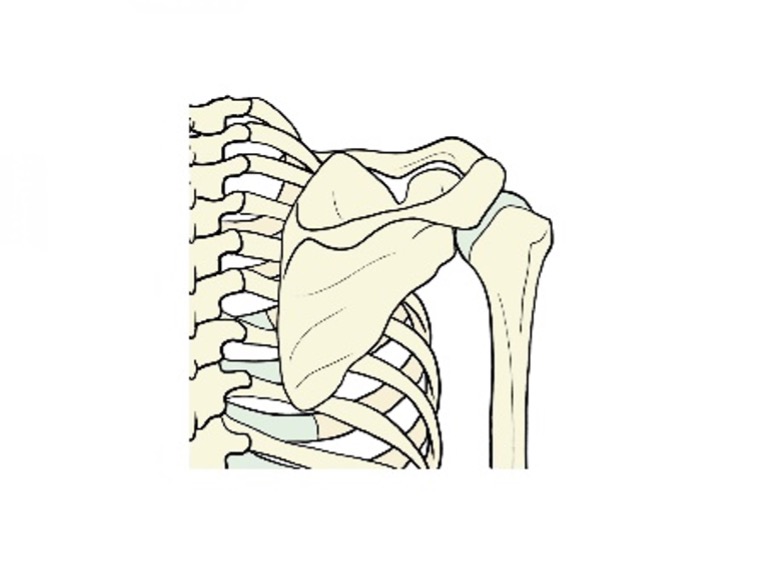

- 骨格構造

上腕骨・肩甲骨・鎖骨(肩関節を構成)

頸椎・胸椎・胸骨・肋骨(連動して肩を支える) - 筋肉

表層筋(僧帽筋、肩甲挙筋など)

深層筋(菱形筋、棘下筋など) - 腱と靭帯

ローテーターカフ(腱板)

肩甲骨と上腕骨を安定化させる靭帯群

これらのどこかで不具合が起きると、肩こりや肩の不快感として自覚されます。

特に肩関節は股関節と並んで「可動域が最大」の関節。

可動域が広いということは、その分だけ負担が大きく、障害も起きやすいのです。

2. 肩こりは筋肉だけの問題ではない

多くの人は「肩こり=筋肉が硬い」と考えます。

確かに筋肉の緊張は大きな要因ですが、それだけではありません。

筋膜の関与

筋肉を包む「筋膜」が硬くなると、動きが制限され、血流が滞ります。

筋膜は全身を覆うネットワークであるため、一部が硬くなると全身に波及し、肩こりを慢性化させます。

神経の関与

交感神経が優位になりすぎると、血管が収縮して肩の筋肉が硬直。

また、首の神経が圧迫されると、肩や腕にしびれを感じることもあります。

内臓からの関連痛

意外なことに、胃や心臓の不調が「肩こり」として表れるケースもあります。

これは「関連痛」と呼ばれ、神経がつながることで内臓の異常が肩の違和感として認識される現象です。

👉 つまり肩こりは「筋肉の問題」ではなく、全身のバランスの乱れの結果といえるのです。

3.肩こりは「肩関節だけの問題」ではない

解剖学的に「肩」とは上腕骨・肩甲骨・鎖骨を含む関節を指します。しかし、肩こりは首・胸椎・肋骨など広範囲で発生します。

肩関節は股関節と並んで可動域が広く、日常生活で酷使される関節です。そのため筋肉や腱板に負荷が集中し、硬縮(こわばり)や炎症が生じやすくなります。

ストレスと自律神経の影響

精神的な緊張やストレスが続くと、交感神経が優位になり、肩や首の筋群が慢性的に緊張します。特にデスクワークやスマートフォン操作など、同じ姿勢を長時間続けることも肩こりを助長する大きな要因です。

科学的な根拠:循環と呼吸の関係

呼吸のたびに肋骨は上下に動き、その動きを担うのが「肋間筋」です。肋間筋が柔らかいと、肋骨の可動性が高まり、その上に乗る肩や首の筋肉も自然に動かされます。これにより筋肉の硬縮が起こりにくくなり、血流や酸素供給も改善されます。

4. ストレスと自律神経 ― 肩こりの隠れた背景

精神的ストレスも肩こりの大きな要因です。

人はストレスを感じると交感神経が優位になり、心拍数や血圧が上昇します。

同時に筋肉は緊張状態になり、血流が悪化。

結果として肩こりが慢性化していきます。

研究によれば、慢性痛の約3割に心理的ストレスが関与しているとされています (Psychosomatic Medicine, 2018)。

👉 肩こりを解消するためには「ストレスを減らす」ことも重要なケアになるのです。

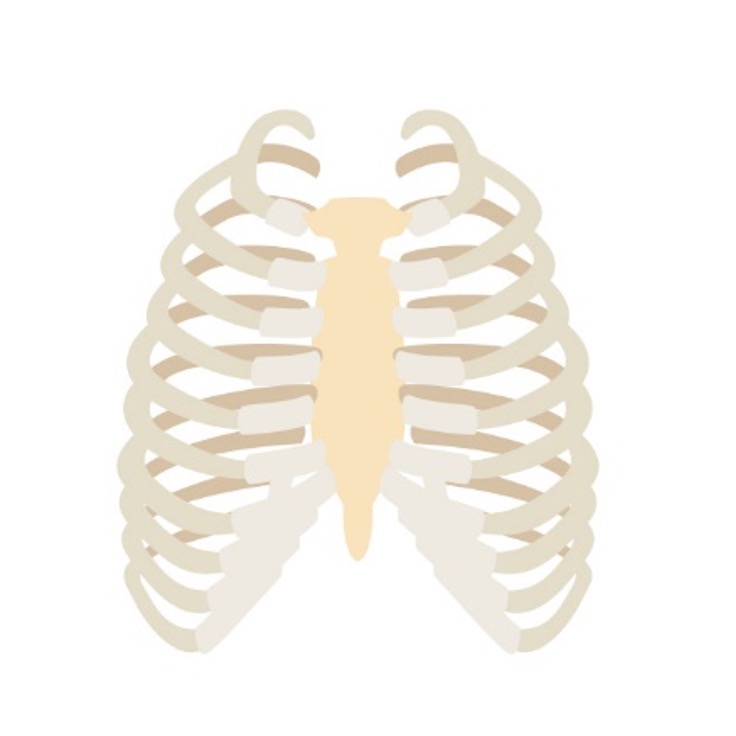

5. 肩こりと呼吸・肋骨の動きの意外なつながり

肩こりを語る上で意外と注目されていないのが「肋骨」と「呼吸」です。

呼吸時、肋骨は上下に動きます。

その動きを担うのが肋間筋です。

- 息を吸うとき → 肋間筋が肋骨を引き上げる

- 息を吐くとき → 肋骨が下がる

肋骨の動きによって周囲の筋肉や骨も一緒に動かされるため、柔軟性が保たれます。

しかし、呼吸が浅くなると肋骨の動きが乏しくなり、肩周囲の筋群は硬縮しやすくなるのです。

👉 肩こりの根本改善には、呼吸の質を高めることが不可欠です。

呼吸と自律神経の研究

- ゆっくりした呼吸(1分間に約6呼吸)は心拍変動(HRV)を高め、副交感神経を優位にしやすいことがレビューで示されている。

呼吸介入と肩・頸部の痛み

- 慢性頸部痛患者に呼吸再教育を行ったRCTでは、頸部機能と呼吸指標の改善が見られた。

- FHP(スマホ首)を伴う頸部痛では、理学療法に呼吸エクササイズを加えることで呼吸パターンの改善効果が確認された。

胸郭の可動性と肩の動き

- 胸椎・肋骨への徒手療法は肩の可動域と痛みを即時に改善するという臨床報告がある。

実務への応用

- 肋間筋と胸郭を柔らかくすることで「肩こりループ(緊張→痛み→浅い呼吸→さらに緊張)」を断ち切れる。

- 呼吸介入単独よりも、姿勢改善・運動療法と組み合わせる方が持続効果が高い。

6.肩こりに関する誤解と神話の整理

肩こりは誰もが知っている身近な不調ですが、その「原因」や「対処法」については驚くほど多くの誤解が広がっています。

ここでは代表的な神話を取り上げて、その背景と科学的な真実を整理してみましょう。

神話①「肩をもめば解決する」

昔から「肩がこったら肩たたき」という文化があります。確かにマッサージは一時的に血流を促進し、筋肉を柔らかくする効果があります。しかし、マッサージだけでは根本的な解決には至りません。

なぜなら、肩こりの背景には 筋膜の硬縮や肋骨の動きの悪化、自律神経の緊張 といった複合要因があるからです。

肩をもむだけでは表層筋の一部しか解れず、再び同じ場所に負担が溜まってしまいます。

👉 科学的視点から言えば「肩をほぐすこと=一時しのぎ」「体全体を整えること=根本解決」なのです。

神話②「肩こりは年齢のせい」

「年をとったから仕方ない」と諦めてしまう人も多いですが、実際には10代・20代の若者でも肩こりに悩んでいます。特にスマホやPCの長時間使用による デジタル肩こり は現代特有の問題。

年齢による筋肉量低下や血流減少が関与するのは事実ですが、それ以上に 生活習慣の偏り が肩こりを招いています。つまり、年齢のせいにして放置するのではなく、生活習慣を見直すことが最も効果的な対策となるのです。

神話③「ストレッチさえすれば良い」

ストレッチは確かに有効です。しかし「伸ばせばすぐ治る」というのは大きな誤解。

肩こりの本質は 血流不良と自律神経の乱れ にあります。呼吸が浅くなれば肋骨の動きが減少し、ストレッチの効果も限定的。逆に、深い呼吸と組み合わせることでストレッチ効果が倍増することが研究でも示されています (Frontiers in Physiology, 2020)。

👉 「ストレッチ単体」ではなく「呼吸+姿勢改善+筋膜リリース」と組み合わせることが、肩こり解消の近道です。

神話④「肩こりは仕方がない」

肩こりが慢性化すると、「体質だから」「誰でもあるものだから」と諦めてしまう人も少なくありません。

しかしこれは非常に危険です。

慢性的な肩こりは、血流障害や交感神経の過活動 を背景にしており、放置すると頭痛・めまい・自律神経失調症につながるリスクがあります。また、肩の動きが制限されることで姿勢が崩れ、腰痛や手首の不調まで連鎖的に広がることもあります。

👉 肩こりは「ありふれた不調」ではなく、「全身の健康リスクを知らせるサイン」。

放置せずにケアすることが、健康寿命を延ばす鍵となります。

7. まとめ ― 肩こりは全身と心のサイン

肩こりは単なる筋肉のこわばりではなく、呼吸の浅さ・血流の滞り・ストレスによる自律神経の乱れ といった複数の要因が絡み合って生じます。つまり「肩だけを揉む」対症療法では限界があり、根本改善には「全身の循環」と「呼吸の質」に目を向けることが欠かせません。

特に、呼吸と連動する 肋間筋の柔軟性 は、肩や首の筋群を間接的に動かし、慢性的な硬縮を防ぐ重要なポイントです。肋間筋がよく動けば、胸郭全体の可動域が広がり、酸素摂取量も増え、血液やリンパの流れが活性化します。その結果、肩こりの再発防止だけでなく、疲労回復や集中力アップにもつながります。

さらに、呼吸が深く整うと自律神経のバランスが改善し、精神的な緊張やストレスが緩和されます。これは単なる「肩こり解消」にとどまらず、睡眠の質向上・免疫力の維持・心身のパフォーマンス向上 に直結します。

言い換えれば、日々の呼吸を味方につけ、肋間筋をケアすることは「肩こりのない快適な毎日」をつくるだけでなく、健康寿命を延ばすためのセルフメンテナンス習慣 でもあるのです。

私たちの体は、筋肉や骨、神経、内臓が密接に連動する一つのシステム。

今日からできる一歩は「深呼吸をして肋骨を動かすこと」。

肩が少し軽くなり、心まで楽になるのを感じられるはずです。

肩こりは「仕方ない症状」ではなく、改善できるサイン。

あなたもぜひ、体と心を同時にケアする習慣を取り入れてみてください。

おわりに

ごくたまに「私は肩こりを感じたことがない。」と言われる人おられますね。でも、ほとんどの方々は、肩こり経験者でしょう。もちろん、その頻度や程度は様々。また、肩こりを感じる場所も色々です。

「肩」というのは、正確には解剖学的な肩関節を指すのですが、肩こりはけっこう広い範囲で起きますね。

首も含めて。

肩にも当然ですが、表層筋と深層筋があります。

肩と言われるパーツには、肩関節を構成する骨、つまり上腕骨,肩甲骨,鎖骨があります。さらに関連して、頸椎,胸椎,胸骨,肋骨などがあります。

したがって、関節の数も多いです。

肩関節をつなぐ、腱板もありますね。

これらの組織のどこかで、硬縮を始めとして、何かの不具合が起きたりすると、肩こりとして感じるわけですね。

肩関節は股関節と並んで、最も動きの大きい関節です。私たち人間は、上肢を動かして、日々の生活を送っています。肩の関節には、しょっちゅう過剰な負荷がかかると言っても、過言ではないでしょう。

また、精神的な緊張やストレスなどによっても、肩に関連する筋群は、慢性的な硬縮が発生します。

もっとも、筋肉や腱だけが肩こりの起こりに関わるのではなくて、神経や場合によっては内臓も。

ともあれそこで「母さんお肩をたたきましょ~。」と、昔からトントンしますね。

筋肉を解すために。

もちろん、今では、筋肉そのもののみならず、筋膜さらに靭帯や腱を包む膜などにリリースをかけると、さらにさらに有効な訳ですね。

加えてここで注目しておきたいのが肋骨。肋骨は呼吸のたびに上下に動きます。

息を吸う時に、肋骨を引き上げるのが肋間筋です。

そして、肋骨を被うように、多くの筋群と骨が被さっています。

ということは、呼吸するごとに肋骨が良く動くと、被さっている骨と筋群も下から持ち上げられるように、動くということ。

動かされると、それらの筋群は硬縮しにくいのは言うまでもない。血流も促進されます。

という訳で、肩こり予防には、肋間筋を解しておくと良いということですね。

肋間筋への筋膜リリース、どうぞご活用ください。

呼吸がゆったりとできると、交感神経優位の状態も緩和されて、精神的な緊張も和らぎます。

参考文献

- 厚生労働省「国民生活基礎調査」 👉 公式PDF

- Psychosomatic Medicine (2018): Stress and Chronic Pain 👉 リンク

- Schleip R. Fascia research on tension and pain 👉 Fascia Research Group

よくある質問(FAQ)

Q1. マッサージで肩こりは治りますか?

A1. → 一時的には改善しますが、筋膜や呼吸まで含めて整えるのが効果的です。

Q2. 肩こりとストレスは関係ありますか?

A2.→ はい。交感神経が優位になると肩周囲の筋肉が硬縮しやすくなります。

Q3. 呼吸で肩こりは改善しますか?

A3.→ 深い呼吸で肋骨が動くと筋肉の硬縮が和らぎ、血流改善につながります。

Q4. 若い人でも肩こりになりますか?

A4. → なります。スマホやPCの影響で10代から肩こりに悩む人も増えています。

コメント