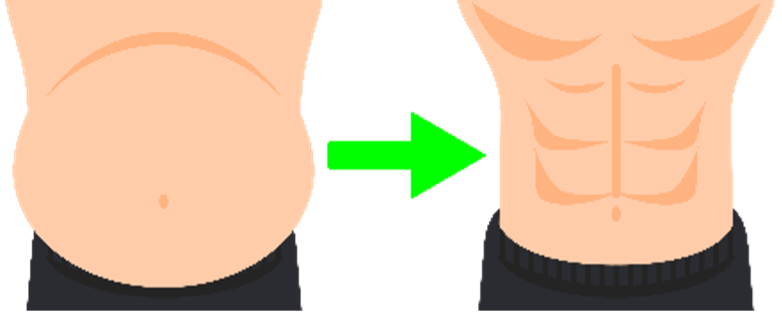

はじめに:「痩せてもお腹だけ出る」のはなぜ?

「最近お腹だけ出てきた気がする」

「体重は変わらないのにズボンがきつい」

──こうした“ポッコリお腹”の悩みは、多くの日本人が抱えている身近な健康課題です。

厚生労働省の「国民健康・栄養調査(2022)」によると、40歳以上男性の約33%、女性の約25%がメタボリックシンドロームに該当すると報告されています【厚労省, 2022】。

ポッコリお腹は見た目の問題だけでなく、内臓脂肪・筋膜・姿勢・自律神経など、体の深い仕組みと関わっており、生活習慣病や健康寿命にも直結するテーマです。

最新の研究・統計データとともに解説し、「なぜお腹が出るのか?」「どう改善すべきか?」を徹底的に明らかにします。

ポッコリお腹の正体は「内臓脂肪+筋膜バランス」

1. 内臓脂肪と皮下脂肪の違い

- 皮下脂肪:皮膚の下につく脂肪。比較的落としにくいが、美容面に影響。

- 内臓脂肪:腸や肝臓周辺に蓄積。生活習慣病リスクを高めやすいが、運動や食事で減りやすい。

国立がん研究センターの報告では、内臓脂肪型肥満は糖尿病発症リスクを2〜3倍に高めることが示されています【国立がん研究センター, 2021】。

2. 筋膜と体幹の関係

筋膜は筋肉・臓器を覆う膜組織で、全身をネットワークのように連結しています。特に腹部では、

- 腹横筋(天然のコルセット)

- 腸腰筋(骨盤と背骨を支える)

- 横隔膜(呼吸と体幹安定)

が筋膜でつながっており、これが弱まると内臓が前方に押し出され「ポッコリ感」が強調されます。

近年の解剖学研究(Stecco et al., 2020)では、筋膜の硬化や癒着が姿勢不良や腹部膨隆に関与することが報告され、筋膜ケアが姿勢改善・腹部シルエット改善に有効とされています。

3. 姿勢の崩れ

猫背や反り腰になると骨盤の角度が変化し、下腹が前に突き出やすくなります。

→ 姿勢の悪さは「見た目太り」の大きな要因です。

4. 筋膜の硬化・癒着

お腹周りの筋膜が硬くなると、筋肉や内臓の動きが制限されます。

- 血流やリンパが滞る

- 内臓が下がりやすくなる

- 腹筋がうまく働かない

これが「ぽっこり感」を強めます。

なぜ筋膜が「ポッコリお腹」に関係するのか?

筋膜は「第2の骨格」とも呼ばれる全身ネットワークです。

特に腹部では、腹横筋・腸腰筋・横隔膜を包み込みながら、姿勢や呼吸、内臓の位置を支えています。

この筋膜が硬く癒着すると…

- 横隔膜の動きが浅くなり呼吸が浅くなる

- 腹横筋が働きにくく、天然のコルセット機能が低下

- 腸腰筋の張りで骨盤が前傾し、内臓が前に押し出される

結果として「お腹が前にポッコリ出る」状態を助長します。

筋膜リリースで得られる効果(エビデンス)

- 血流改善:Steccoら(2020)の報告では、筋膜リリースにより筋肉の酸素供給が改善。

- 姿勢改善:横隔膜リリースで呼吸が深くなり、自律神経の安定にも寄与。

- 腹部の引き締め感:臨床現場では、メディセル施術後に腹部の緊張が和らぎ、数分で「ウエストが軽い」と感じる例も報告されています。

つまり、筋膜リリースは単なる美容法ではなく、機能改善+姿勢改善+生活習慣病予防の3拍子が揃ったアプローチなのです。

日本の実態データと社会情勢

肥満率と腹囲データ

- 厚労省「国民健康・栄養調査」:BMI25以上の肥満者率は男性33%、女性22%。

- 40〜50代男性の平均腹囲は85cm超、メタボ基準を上回る層が増加。

医療費との関連

- 日本の医療費は2022年に46兆円を突破。そのうち糖尿病・高血圧・脂質異常症などメタボ関連疾患が大きな割合を占める【厚労省, 2023】。

社会的背景

- 長時間労働・座位時間の増加(テレワーク普及後は1日平均7時間以上座位)

- 運動不足・睡眠不足・ストレスが重なり、ポッコリお腹を助長。

- OECD比較:日本はBMI肥満率が低いが、内臓脂肪型肥満は多いことが特徴。

ポッコリお腹と筋膜の関係

筋膜は全身をつなぐネットワーク。

お腹周りの筋膜が硬くなると、呼吸や内臓の働きまで影響を及ぼします。

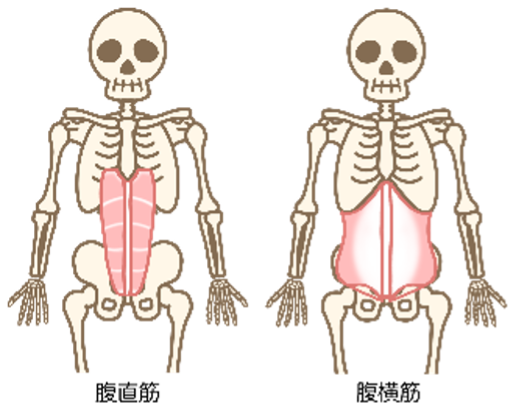

✅ 腹直筋・腸腰筋・横隔膜の動きが悪くなる

✅ 内臓の位置が安定せず、下垂しやすくなる

✅ 循環が悪くなり、むくみや冷えの原因に

つまり「ポッコリお腹=筋膜の問題」でもあるのです。

改善のためのアプローチ

1. 姿勢改善

- デスクワーク中の猫背を意識して直す

- 骨盤を立てる意識を持つ

2. 筋膜ケア

- デコルテからお腹にかけてのマッサージ

- メディセルやフォームローラーで腹部をやさしくケア

3. 呼吸トレーニング

横隔膜をしっかり使った「腹式呼吸」で筋膜を動かすと、内臓の位置も安定しやすくなります。

4. 筋力強化

体幹トレーニング(プランク・ドローイン)で支える力を取り戻しましょう。

「お腹だけ太る」という誤解

「ポッコリお腹=太った」と考える人は多いですが、実は痩せている人でもお腹だけ出ることがあります。

これはまさに、筋膜や姿勢、内臓の影響によるもの。

脂肪を減らすだけのダイエットでは解決できないのが、この問題のやっかいなところです。

- 「腹筋をすればお腹はへこむ」 → ✖ 内臓脂肪は有酸素運動・食事改善で減る。

- 「年齢のせいだから仕方ない」 → ✖ 筋膜ケアや運動で改善可能。

- 「痩せていれば大丈夫」 → ✖ 隠れ内臓脂肪(やせメタボ)が存在。

- 「遺伝だから無理」 → ✖ 環境要因(食事・運動・姿勢)で改善可能。

改善・予防法(科学的根拠ベース)

ポッコリお腹を解消するには、見た目だけでなく「体の構造」を整えることが大切です。

今日から少しずつ、お腹周りの筋膜ケアを取り入れてみましょう。

食生活

- 糖質・脂質の過剰摂取制限

- タンパク質(体重1kgあたり1.2g目安)

- 食物繊維で腸内環境改善

運動

- 有酸素運動(ウォーキング・水泳):週150分以上

- 体幹トレーニング(プランク・ドローイン)

- 筋膜リリース(メディセル施術)

生活習慣

- 睡眠7時間以上確保

- ストレスマネジメント(瞑想・呼吸法)

- 姿勢改善(猫背→腹部圧迫軽減)

まとめ:ポッコリお腹は「生活習慣病のシグナル」

「ただ太っただけ」と思われがちなポッコリお腹。

でも実際には、内臓脂肪の蓄積だけでなく、筋膜・呼吸・姿勢の乱れが深く関与しています。

- お腹が前に出るのは「内臓を守ろうとする体の反応」

- 疲れやすいのは「呼吸が浅くなっているサイン」

- 姿勢が崩れるのは「筋膜のネットワークが悲鳴を上げている証拠」

- これは、体があなたに送っている「小さなSOS」なのです。

ポッコリお腹は単なる美容の問題ではなく、内臓脂肪・筋膜・姿勢の乱れが複合的に関わる“生活習慣病のサイン”です。放置すると糖尿病・心血管疾患・腰痛リスクを高め、健康寿命を削る可能性があります。

だからこそ、今日からできる小さな一歩が大切です。

「ズボンのウエストがきつくなった」と気づいたとき、それは体が出すSOSかもしれません。

「もう歳だから仕方ない」と思っていませんか?

でも実は、そのお腹のサインは“未来を変えるチャンス”です。

今の自分にできる“小さなケア”を、

今日からひとつ始めてみませんか?

おわりに

猛暑続きの今年最近よく見聞きしますね、シックスパック。くっきりと、腹直筋の腱画が割れている。

女子のオリンピックアスリートの腹筋が話題になったりも。

それに、男女を問わず、ボディメイクが定着してきて、シックスパックの腹筋があちこちで目に触れます。

割れた腹筋を作るには、腹部の皮下脂肪を減らすのに加えて、腹直筋を肥大させます。

ちなみに、腹筋運動として広く認識されている筋トレのシット・アップですが、往々にして腸腰筋にかかる負荷の方が大きくなったりもするので、より腹直筋に限定して負荷がかかるアブドミナル・クランチが勧められたりもします。

さて、「ポッコリお腹をなんとかしたい。」と思っている人、とても多いですね。

そのために、腹筋運動つまりシット・アップを一生懸命に行うケースは、相変わらず多いでしょう。

その結果はといえば、なかなかポッコリお腹が引っ込まない。

それではアブドミナル・クランチではとやってみても、少しは効果が感じられるかもですが、似たり寄ったり。

ダイエットをやってみても、目立つ効果はゲットできなかったり。そんな声をよく聞きます。

何故?

その答えは、お腹をキュッと引き締める働きをする筋肉は、腹直筋ではなくて、腹横筋だから。

腹横筋は、腹直筋や腹斜筋の下(奥)にあって、ちょうど腹巻を巻いたように着いている筋肉。インナー・マッスルだから、外からはわからない。

この腹横筋も弾力性が低下して、しっかりと伸び縮みしなくなるのが、ポッコリお腹の正体。

では、腹横筋の弾力性をどうやって取りもどすのか?

弾力性がもどると、ポッコリお腹が即座に引き締まるケースは、珍しくはありません。

たとえそれが一過性のものであっても。継続すると、ウエストサイズがはっきりと小さくなる例も多いですね。

ではどうやって?

何せ、表面からはわからない筋肉ですから。

エクササイズ的には、呼吸を活用したエクササイズで、腹横筋を刺激することができます。すると、弾力性が取りもどせます。

その他だと、筋膜のリリース。

腹部や腰部の表面から筋膜リリースを行うと、その奥の筋肉の膜にもリリースが起こります。

すると、筋肉の収縮性が高まって、弾力性も高まります。

参考文献リスト

- 厚生労働省. 国民健康・栄養調査. 2022. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/

- 国立がん研究センター. 生活習慣病と肥満の関連. 2021. https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/

- Stecco C, et al. “Fascial dysfunctions and abdominal wall mechanics.” Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

- OECD. Obesity Update. 2022. https://www.oecd.org/health/obesity-update.htm

コメント