はじめに:なぜ私たちは「痛いときに手を当てる」のか?

「痛み」を感じたとき、思わず手で患部をさすっていませんか?

この何気ない行動には、私たちの身体と脳が密接につながっている驚くべきメカニズムが隠されています。

「手当て」という言葉があるように、皮膚に触れることで痛みが和らぐ経験は誰しもが持っているはずです。しかし、なぜ触れるだけで痛みが軽減するのでしょうか?この問いに答える鍵は「皮膚」「感覚受容器」「脳」にあります。

転んで膝を打ったとき、ぶつけた肩を思わず押さえたとき…。

誰もが無意識にする「手当て」という行為。

不思議なことに、ただ掌をあてるだけで、痛みが和らぐように感じられます。

古くから日本では「痛いの痛いの飛んでいけ」という言葉と共に、子どもに手をあてる習慣があります。

これは単なる迷信やおまじないではなく、皮膚に存在するセンサーと脳の働きによって説明できる科学的現象なのです。

この記事では、皮膚に触れることが痛みの軽減や循環促進、ひいては健康寿命延伸にもつながることを科学的に解説します。予防医療やセルフケアに取り入れられる実践的なアプローチもご紹介しています。

1. 痛みはどこで生まれるのか? ― 脳と皮膚の対話

痛みは「患部で感じる」と思われがちですが、実際には脳でつくられる感覚です。

皮膚には圧覚・温覚・冷覚・痛覚など、多種多様な感覚受容器が存在します。

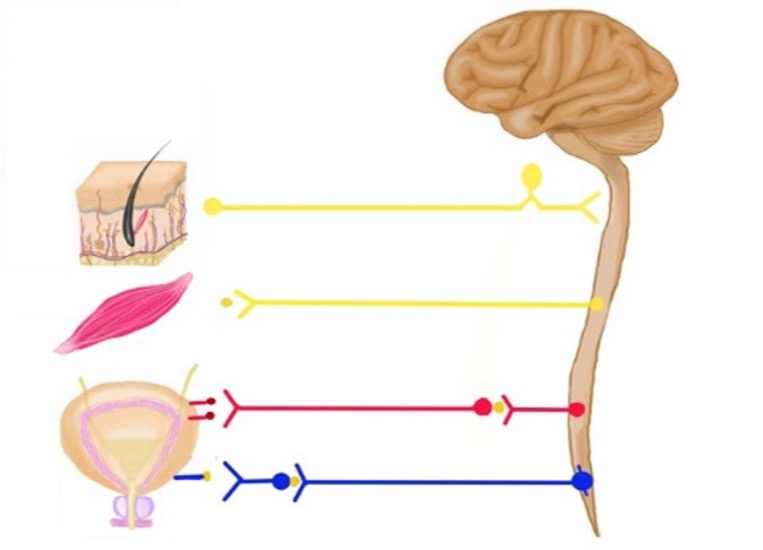

それらが刺激をキャッチし、電気信号として脊髄を経由して脳へ伝わります。

驚くべきは、脳には「痛み専用の中枢」が存在しないという事実。

MRI研究によると、痛みを感じる際には、脳の前頭前野・島皮質・扁桃体・体性感覚野など、複数の領域が同時に活動することが分かっています (Science, 2016)。

つまり「痛み」とは、脳全体が作り出す“統合的な体験”なのです。

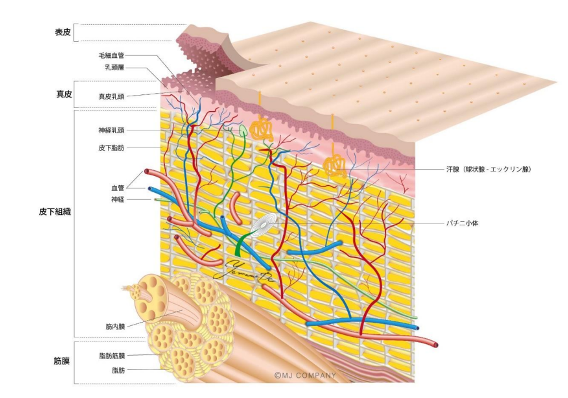

2. 皮膚のセンサーがもたらす情報網

皮膚は「最大の感覚器官」と呼ばれます。

わずか1㎠に数百もの感覚受容器が存在し、温度・圧力・振動・痛みを細かく検知しています。

- メルケル細胞:圧や形を検知

- ルフィニ終末:皮膚の伸びを検知

- パチニ小体:振動を検知

- 自由神経終末:痛み・温度を検知

これらのセンサーが「触れた」「冷たい」「痛い」といった膨大な情報を脳に送り、脳がそれを「感覚」として統合します。

だからこそ、掌で触れられると皮膚のセンサー群が同時に反応し、脳の痛み体験を変化させるのです。

3. 皮膚は“感じる器官”であり、感覚の入口

皮膚の構造と感覚受容器の役割

皮膚には「圧」「痛み」「温度」「触覚」など、さまざまな感覚を感じ取る“センサー(感覚受容器)”がびっしりと存在しています。

そのセンサーは刺激を受け取ると、神経を通じて脊髄を経由し、最終的に脳へと伝わります。

脳は痛みを“統合して感じる”器官

実は「痛みの中枢」は脳の一箇所にあるわけではありません。痛みの知覚には、前頭葉、扁桃体、帯状皮質など、脳の複数の領域が関与しています。

このため、同じ刺激であっても、そのときの脳の状態によって痛みの感じ方が異なるのです。

4. 痛みを変える「脳の状態」

同じケガをしても、痛みの感じ方が違う経験は誰にでもあります。

- 試合中は痛みを感じにくいが、終わった後にズキズキしてくる

- 仕事中は平気だったが、家に帰ると痛みを強く感じる

これは脳の状態によって痛みの強さが変わることを意味しています。

心理的要因(緊張・集中・不安・安心感)が脳の働きを変え、同じ刺激でも痛みが強くなったり和らいだりするのです (Lancet Neurology, 2019)。

5. 「手当て」が効く理由 ― タッチケアの科学

手で触れることで痛みが和らぐのは、科学的に以下の理由があります。

- 触覚刺激が痛覚信号を抑制する(ゲートコントロール理論)

1965年に提唱された理論で、「触覚の信号が脊髄で痛み信号の通り道をブロックする」と説明されます。 - オキシトシンの分泌

優しいタッチは「愛情ホルモン」オキシトシンを分泌させ、安心感を高めます。 - 脳の注意の切り替え

触れられることで脳の感覚処理が変わり、痛みから注意が逸れる。

こうした複合的効果によって、「手当て」が痛みをやわらげるのです。

6. 痛みをめぐる誤解と神話 ― 「手当て」は本当に効くのか?

「痛いの痛いの飛んでいけ」――。

子どもの頃、転んで膝をすりむいた時に、お母さんやお父さんがそう言いながら手を当ててくれた経験はありませんか?

私たちは大人になるにつれて「そんなの迷信だよ」「気休めにすぎない」と思いがちですが、実はこの“手当て”にはしっかりとした科学的背景があるのです。

ここでは、「痛み」にまつわる代表的な誤解や神話を整理し、なぜそれが誤りなのかを科学的視点から解きほぐしていきます。

6神話①「痛みはケガした場所で生まれている」

これは最も広く信じられている誤解です。

打撲や切り傷をした時、私たちは「そこが痛い」と思いますよね。

ところが実際には、痛みの体験はすべて脳でつくられているのです。

皮膚のセンサーがキャッチした情報は、脊髄を通って脳に送られます。

しかし「痛み」という感覚自体は、脳の体性感覚野や前頭前野、扁桃体など複数の領域が総合的に処理して初めて成立します (Lancet Neurology, 2019)。

👉 つまり、同じ刺激でも「脳の状態」によって痛みの感じ方は変わる。

だからこそ「スポーツ中は痛くなかったのに、試合後に痛み出す」といった体験が起こるのです。

6神話②「手当てはただのおまじない」

「手を当ててもケガは治らないのだから無意味」と思われがちですが、これは大きな誤解。

- ゲートコントロール理論(1965, Science)

触覚信号が脊髄レベルで痛み信号の伝達を抑える。 - オキシトシン効果

優しいタッチは「愛情ホルモン」と呼ばれるオキシトシンを分泌し、安心感をもたらす。 - 注意の転換

触れられることで脳の注意が痛みから逸れる。

👉 これらが複合的に作用し、「手当て」には実際に痛みを和らげる効果があるのです。

まさに“おまじないの皮をかぶった科学”といえるでしょう。

6神話③「痛みは気のせい」

「痛みなんて気のせいだ、我慢すればいい」というのもよくある誤解です。

確かに心理的要因が痛みに影響することは事実ですが、だからといって「気の持ちよう」で済ませるのは危険です。

慢性的な痛みでは、脳内の神経回路が変化し、痛みそのものが独立して続く状態になることがわかっています (Pain Journal, 2021)。

これは「中枢性感作」と呼ばれ、気のせいでも根性論でもなく、れっきとした医学的現象です。

👉 「痛みを我慢しすぎる」ことが、むしろ痛みを慢性化させてしまうリスクになるのです。

6神話④「我慢すればそのうち痛みは消える」

「多少の痛みは放っておけばそのうち治る」と考える人は多いですが、これも必ずしも正しくありません。

確かに軽度の打撲や切り傷なら自然治癒します。

しかし、繰り返しのストレスや緊張が加わると、脳が「痛みを記憶」してしまい、慢性痛につながることがあります。

特にデスクワークやスマホ使用など、現代的な生活習慣は「小さな痛みの蓄積」を引き起こしやすく、慢性肩こりや腰痛に直結しています。

👉 「痛みを感じたらまず手を当てる」「早めにケアする」ことが慢性化を防ぐ第一歩なのです。

6神話⑤「体のケアと心のケアは別物

「体の痛みは整形外科、心の痛みはカウンセリング」というように、心身を切り離して考えるのも根強い誤解です。

しかし実際には、皮膚からの触覚刺激は脳の感情を司る扁桃体や島皮質に直接影響します。

つまり「体に触れること」は「心を癒すこと」に直結しているのです (Nature Reviews Neuroscience, 2014)。

👉 手当ては、体の痛みを和らげるだけでなく、心を落ち着ける効果まで持っている。

「心身一如」の具体例がここにあるのです。

7. まとめ ― 「手当て」は科学だった

私たちは長いあいだ「手当て」をただの迷信やおまじないだと思ってきました。

でも研究が進むにつれて、皮膚に存在する感覚センサーや脳科学の働き、ホルモン分泌の変化などが次々と解明され、「手当て」こそ人類が自然に身につけた科学的なケア方法であることがわかってきています。

- 痛みは脳でつくられる体験である

- 皮膚に触れる刺激がその痛みを変える

- タッチによって安心感や自己治癒力が高まる

- 「手を当てる」という直感的な行動は、科学で裏づけられた自然の知恵

こうして見直してみると、手当ては単なる“気休め”ではなく、誰にでもできるシンプルで強力な「セルフケアの入り口」なのです。

👉 今からできる小さな実践

- 痛みを感じたときは、まず手を当てて呼吸を整える

- 子どもや家族が「痛い」と言ったら、迷わず掌でそっと触れてあげる

- 慢性的なコリや疲れには、筋膜リリースやタッチケアを組み合わせる

それだけで、痛みはもちろん、気持ちまで少し軽くなるはずです。

「手当て」は古くから人々が自然に行ってきた習慣。

そして今、科学がそれを証明し、現代医療や予防ケアの一部として活かされつつあります。

体と心を癒す最初の一歩は、あなたの手のひらにある。

今日から「手当て」を、もっと意識して取り入れてみませんか?

きっと体も心も、少しずつ変わっていくはずです。

おわりに

体のどこかをぶつけたりして、「痛っ!」ってなった時、思わずその部分に手を当てます。手が触れると、痛さが少し和らいで感じられることもよくありますね。

正に「手当て」。

特に掌で触れると、体の感覚や心理面に変化が起こります。

こうした「タッチ」による効果や影響に関して、色々な分野で研究が行われ始めました。

そういえば、かなり以前になりますが、「ハンドパワー」という言葉が流行した時がありました。

こちらもかなり広く知られるようになってきましたが、皮膚には実に多くのセンサーつまり感覚受容器がビッシリと点在しています。圧感覚、痛覚、熱感覚、冷たい感覚など。

皮膚のセンサーが受け取った感覚情報は、相互に関連しながら、もれなく脊髄を登っていって、脳に伝えられます。

さて、痛みは傷めた所で感じます。だから痛みが起きるのは、その部位だと思うのは当然。確かに、傷めた個所には、痛みが起きる元となる物質が集まったり、炎症が起きたりします。

しかしながら、痛みに限らず、人間の体で感じる感覚はすべて、脳にある感覚に関わる中枢で生まれるのです。だから、もしどれかの感覚の中枢に何かが起きたりすると、その感覚が失われたりします。感覚センサーの方は異常が無くても。

すべての感覚は、感覚センサーが刺激をキャッチして、その情報が脳に送られて、脳でその感覚が起きるのですね。

そして、痛みの感覚。

専門的なお話になるのですが、痛みの感覚中枢というものは、脳にも存在しないのです。

では、脳のどこで、痛みの感覚は生まれるのでしょうか?

その答えは、脳全体。脳のあちこちが絡んで、痛みの感覚は生まれることが解ってきています。

ということは、脳自体がどのような状態かによって、感覚センサーからの刺激が同じでも、痛みの感覚が異なるということなのです。

よく考えてみると、痛みを感じている時も、時々刻々痛みの感じ方が変化する経験は、多くの人たちが持っているのでは。

例えばスポーツの試合中に酷い打撲などをしたけど、プレイ中はさほど痛みを感じなかったけれど、試合が終わったら、ズキズキと痛みを感じだしたとか。

そして、掌で体のどこかに触れると、そこからの感覚刺激が脳に伝えられて、その結果脳の状態が変わる。すると、痛みの感覚に変化が起きる。

「痛いの、痛いの、飛んでいけ。」は単なるおまじないではなかったのです。

参考文献

- Melzack R, Wall PD. Gate control theory of pain. Science (1965) 👉 リンク

- Tracey I. Pain and the brain: a review. Lancet Neurology (2019) 👉 リンク

- McGlone F, et al. The role of C-tactile afferents in touch and emotion. Nature Reviews Neuroscience (2014) 👉 リンク

- 日本疼痛学会 👉 公式サイト

よくある質問(FAQ)

Q1. 痛みは脳でつくられるって本当ですか?

A1. → はい。脳の複数の領域が連携して「痛み体験」を作り出しています。

Q2. 手で触れるだけで痛みが和らぐのはなぜ?

A2.→ 触覚刺激が痛覚信号を抑制し、さらに脳やホルモンの働きが変わるためです。

Q3. タッチケアは子どもにも有効?

A3.→ 有効です。特に小児医療でタッチケアが痛み軽減に使われています。

Q4. 慢性痛にも効きますか?

A4. → 触れるだけで完全に消すことはできませんが、脳の痛み回路を落ち着かせる効果が期待できます。

コメント