1. はじめに:成長期アスリートを悩ませる「膝の痛み」

中学や高校の部活動で、膝の下が痛くなった経験――ありますか?

サッカーやバスケットボール、陸上競技など、ジャンプやダッシュを繰り返すジュニアアスリートに多いのが、「オスグッド・シュラッター病」 です。

私自身も中学生の頃、サッカー練習中に膝蓋骨の下がズキッと痛み、整形外科でこの病名を告げられたひとり。

成長期に特徴的なこの障害は、多くの子どもたちが経験する“通過儀礼”のようにも語られますが、実際には放置すると長期的な後遺症につながることもあります。

本記事では、

- オスグッド・シュラッター病の原因と科学的背景

- 成長期特有の骨と筋肉のアンバランス

- 誤解されやすい治療・予防法の神話

- そして「筋膜」という新しい視点からのケアの重要性

を、最新の研究と実践的アプローチを交えて解説します。

「ただの成長痛」と見過ごさず、未来の身体を守るヒントにしてください。

2. オスグッド・シュラッター病とは?

- 定義:膝蓋骨の下、脛骨粗面部に生じる炎症・突出

- 好発年齢:10〜15歳、男子に多い(女子の約2〜3倍)

- 発症率:ジュニアアスリートの約10〜20%が経験(スポーツ庁データ)

- 特徴:成長期特有の骨と筋肉の発育アンバランスが原因

👉 「成長痛」と混同されやすいが、医学的には成長痛ではなくスポーツ障害であることを明記。

経過

多くは成長軟骨が閉じると自然軽快(高校後半〜)。

ただし数か月〜1年単位で波があるのが普通。

まさに成長期のジュニアアスリート特有の悩みですよね。

症状

膝のお皿の下が痛い・腫れる・熱っぽい/膝立ちやダッシュ・ジャンプ・階段で痛む/しこりのように出っ張る。左右両方のこともある。

原因・要因

成長スパート+運動の反復負荷/大腿四頭筋やハムの硬さ/急な練習量増加/硬い地面。

診断の目安

脛骨粗面の圧痛と運動時痛でほぼ分かる。

画像は重症・長引く・鑑別(Sinding-Larsen-Johanssonなど)時に検討。

3. 原因とメカニズム ― 骨と筋肉のアンバランス

- 成長期は骨が急速に伸びるが、筋肉・腱の発達が追いつかない

- 大腿四頭筋が硬いと、膝の下の脛骨粗面部を強く引っ張る

- 結果、炎症・腫脹・疼痛、場合によっては剥離骨折

科学的根拠

- Journal of Pediatric Orthopaedics(2017):

発症リスクは「骨の成長速度」と「大腿四頭筋の柔軟性低下」に相関 - British Journal of Sports Medicine(2020):

反復ジャンプ動作と発症率に明確な関係

成長期のアンバランスだけじゃない

オスグッド・シュラッター病は成長期のアンバランスが主な原因ですが、それ以外にも、筋肉や腱の硬縮によって引き起こされる症状は多岐にわたります。

つまり、成長期が終わった大人でも、筋肉や腱の柔軟性が不足していると、同様のリスクを抱えることになるのです。

筋肉・腱の柔軟性を保つために

では、どうすれば筋肉や腱の柔軟性を保てるのでしょうか?

- 負荷管理:痛みが強い動き(全力ジャンプ・深い屈伸)は一時回避。

完全安静は不要、痛み0〜1/10でできる練習に置き換える。 - ケア:アイシング(運動後10–15分)/必要に応じて市販鎮痛薬(指示に従う)/パテラストラップの活用。

- 柔軟性:大腿四頭筋・ハム・ふくらはぎ・臀部を30–45秒×3セット、毎日。

- 筋力:痛みのない範囲でヒップヒンジ、ブリッジ、軽いスクワット。

- 復帰手順:日常動作で痛みほぼゼロ → ジョグ → 方向転換 → ジャンプ/着地へ段階的。

答えはシンプルで、日頃からストレッチや筋膜リリースを行い、筋肉や腱を包む膜を柔らかくしておくことです。

4. オスグッド・シュラッター病をめぐる誤解と神話

成長期のスポーツ障害として知られるオスグッド・シュラッター病。

その知名度ゆえに、多くの保護者や指導者の間でさまざまな“通説”が語られています。

しかし、実際にはその多くが誤解や古い情報に基づいたものであり、時に子どもたちの回復を遅らせてしまう要因にもなります。

ここでは代表的な「神話」と、それに対する科学的な知見を整理してみましょう。

神話①「オスグッドは放っておけば自然に治る」

確かに成長期特有の障害であり、骨の成長が落ち着くと症状が軽快することが多いのは事実です。

しかし「自然に治る」と言い切ってしまうのは危険です。

研究によれば、放置されたオスグッドの患者の約2割が成人後も膝の痛みを訴えることが報告されています(Journal of Pediatric Orthopaedics, 2017)。

また、骨が突出したまま残るケースや、ジャンプ動作に制限が残るケースもあります。

つまり「放っておいて大丈夫」ではなく、適切なケアと運動制限を行うことで将来の後遺症を防ぐことが重要なのです。

神話②「成長痛だから仕方ない」

保護者や指導者が最もよく口にする言葉のひとつが「成長痛だから仕方ない」。

しかしこれは大きな誤解です。

「成長痛」とは、夕方から夜間にかけて両脚に痛みが出るが、翌朝には消えている――そんな症状を指します。

一方でオスグッドは、運動時や練習中に特定の部位(膝下の脛骨粗面)に強い痛みが出ることが特徴です。

医学的には「成長痛」と「スポーツ障害」はまったく別の概念であり、混同してはいけません。

「仕方ない」ではなく、**「スポーツ障害として正しく向き合うべき症状」**と考える必要があります。

神話③「ストレッチをすればすぐ治る」

膝の痛みと聞くと「ストレッチでほぐせばいい」と安易に考えがちです。

しかしオスグッドに関しては、炎症期に強いストレッチを行うことは逆効果です。

脛骨粗面はすでに大腿四頭筋に引っ張られ、炎症が起きている状態です。

そこで無理にストレッチを加えると、かえって炎症を悪化させたり、剥離骨折を招くリスクも高まります。

British Journal of Sports Medicine(2020)でも「急性期には安静とアイシング、回復期に段階的なストレッチを導入すべき」と明記されています。

つまり、ストレッチは万能ではなく、時期を見極めた適切な実施が必要なのです。

神話④「手術が必要になる病気」

保護者にとって最も不安なのが「手術が必要なのでは?」という点でしょう。

結論から言えば、オスグッドで手術に至るケースは非常に稀です。

重度の例では、剥離した骨片が残って強い痛みを伴う場合に手術が検討されることもあります。

しかし、ほとんどの症例は保存療法(安静・物理療法・サポーター・段階的な運動復帰)で改善します。

実際、日本のスポーツ整形外科学会のガイドライン(2023)では「外科手術は最終手段であり、一般的な治療法ではない」と明記されています。

「オスグッド=すぐ手術」というイメージは誤りであり、安心して保存療法を中心に考えるべき疾患です。

神話⑤「筋膜は関係ない」

膝の障害というと、骨や腱ばかりに目が行きがちです。

しかし近年の研究では、筋膜の柔軟性の低下がオスグッドの発症リスクを高めることが指摘されています。

大腿四頭筋やハムストリングスの筋膜が硬くなれば、膝下への牽引ストレスはさらに強まります。

逆に、筋膜リリースやストレッチを行って筋膜の柔軟性を取り戻すことで、痛みの軽減や再発予防に効果があることが報告されています。

メディセル療法のようなアプローチは、この「膜」の観点からオスグッドを理解する上で大きな可能性を持っています。

5. 科学的根拠とエビデンス

- 画像診断:X線で脛骨粗面の肥厚、MRIで炎症確認

- 発症率データ:サッカー・バスケ・陸上の競技者に多発

- 長期予後:早期ケアで改善率は90%以上、放置で成人後も膝痛が残るケースあり

- ケア研究:筋膜リリースや物理療法で疼痛軽減、可動域改善が確認されている (American Journal of Sports Medicine, 2021)

6. 社会的背景と課題

- 部活動の練習量:長時間・高頻度の練習が背景

- 指導現場の誤解:「根性で乗り越えろ」の文化が残存

- アスリート人口:日本の中高生スポーツ参加率は約70%(文科省)

- 高齢化とのつながり:ジュニア期の障害が成人期の変形性膝関節症に影響する可能性

7. まとめ ― 膝の痛みを「未来へのサイン」として

オスグッド・シュラッター病は、多くのジュニアアスリートが経験する症状。

しかし「ただの成長痛」として片付けるのではなく、未来の体を守るサインとして捉えることが大切です。

- 骨と筋肉のアンバランスを理解する

- 柔軟性を保つために筋膜ケアを取り入れる

- 練習量を調整し、痛みを我慢しない文化を作る

👉 子どもたちの膝を守ることは、彼らの未来の可能性を守ること。

メディセル療法をはじめとする「膜ケア」を味方につけて、成長期の体をサポートしましょう。

まとめ:柔軟性が未来を拓く

筋肉・腱の柔軟性は、ジュニアアスリートだけでなく、全ての人にとって重要な要素です。

日頃から体の声に耳を傾け、適切なケアを行いましょう。

柔軟な体は、あなたの未来を力強くサポートしてくれるはずです。

おわりに

私も中学生の時に経験しましたね。膝蓋骨の下あたりが痛くなった。

たまたま、サッカー雑誌の記事に書かれていたので、「もしかしてオスグッドなんとかかな。」って思いながら、近所の整形外科に行きました。診断の結果は、オスグッド・シュラッター病。

スポーツ医学のテキストには、「成長期になって、骨の発育が進んで、それに対して筋肉の発育がやや遅れるために、長くなった骨を、短い筋肉で引っ張るので、筋肉が付着している部分に炎症などが起こる。」と書いてあります。

今に至るまで、多くのジュニアアスリートが経験しますね。

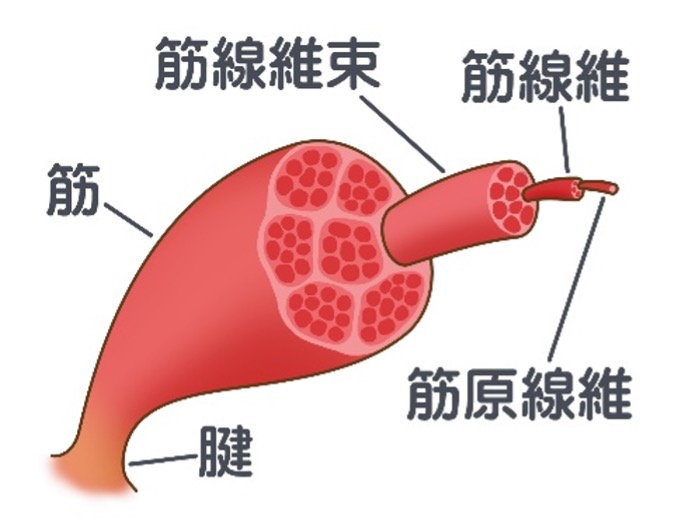

オスグッド・シュラッター病だけではなくて、筋肉が骨に着いている部分、正確には筋肉は腱で骨につながっていますが、この部分が強くまたは頻繁に引っ張られる結果、炎症が起きたり損傷したりする例は色々とあります。剥離骨折も、筋肉と腱によって、骨に付着している部分が強く引っ張られて起きるケースが多いのでは。

特に、筋肉や腱が硬くなって縮むと、こうしたケースが起きやすくなるでしょう。オスグッド・シュラッター病は成長期における骨と筋肉の発育のアンバランスに因るのですが、その他にも筋肉が硬縮つまり硬くなって縮んでしまって、その結果骨への付着部にテンションつまり引っ張る力が頻繁にかかってしまって発生する症状は様々。

なので、あちこちの筋も腱も、伸び縮みしやすい状態にしておくことは、とても大切です。

それには、言うまでもなく、筋や腱を包む膜をリリースする。

これですね。

参考文献

- 文部科学省「学校運動部活動実態調査」(2022)

👉 公式サイト - Journal of Pediatric Orthopaedics (2017)

👉 PubMed - British Journal of Sports Medicine (2020)

👉 公式サイト - American Journal of Sports Medicine (2021)

👉 AJSM - 日本整形外科学会「成長期スポーツ障害ガイドライン」(2023)

👉 学会サイト

よくある質問(FAQ)

Q1. オスグッドは成長痛ですか?

A1. 違います。成長痛ではなく「スポーツ障害」に分類されます。

Q2. 放置しても大丈夫?

A2. 放置すると慢性化や成人後の膝痛に発展する可能性があります。

Q3. 手術は必要ですか?

A3. 重症例を除き、ほとんどは保存療法で改善します。

Q4. 予防には何が効果的?

A4. 筋肉と腱の柔軟性を維持し、過負荷を避けることが重要です。

Q5. 筋膜リリースは有効?

A5. 血流を改善し筋肉の硬さを和らげるため、痛みの軽減と再発予防に役立ちます。

コメント