はじめに:なぜ「心」と「体」を別々に考えてしまうのか?

私たちは日常生活の中で「心は心、体は体」と切り分けて考えることに慣れています。

ストレスで胃が痛くなる、緊張すると手に汗をかく――誰もが経験したことがある「心身相関」を理解しているつもりでも、実際には「心の問題はカウンセリングへ」「体の問題は病院へ」と、別々に対処するのが当たり前になっています。

この背景には、17世紀の哲学者 ルネ・デカルトの心身二元論 があります。

「心=精神、体=物質」と切り分ける発想は、西洋医学の飛躍的な発展を支えました。しかし同時に、心と体のつながりを見えにくくしてしまった側面もあります。

一方で、アジアの伝統思想では「心身一如」という概念が根づいてきました。

ヨガ、坐禅、気功など、心を整えるためにあえて肉体を通す文化が数千年にわたって続いてきたのです。

現代科学は今、この「心身一如」という東洋的直感を裏づけ始めています。脳科学や身体心理学の研究により、体からの情報が心の状態に大きく影響することが解明されてきました。

本記事では、

- 東西思想における「心身一如」の背景

- ストレスと心身相関の科学的メカニズム

- 身体心理学の実証研究

- 筋膜(膜)の視点から見た心と体の関係

- 実践的ケア(呼吸・ヨガ・筋膜リリース)

を、徹底解説します。

2.東西の視点 ― 心身二元論と心身一如

デカルトの心身二元論

17世紀、フランスの哲学者デカルトは「心と体は別の実体」と提唱しました。

この発想は、西洋医学が人体を「分解」して理解する基盤となり、解剖学や外科学の発展を後押ししました。

その成果は絶大で、臓器ごとの病気の理解や治療技術の向上をもたらしました。

しかし同時に「心の問題は心だけで」「体の問題は体だけで」という発想が固定化し、心身のつながりを軽視する傾向を生んだのです。

東洋の「心身一如」

対照的に、アジアの思想では「心と体はひとつ」とする考え方が根強く存在します。

仏教や道教、伝統的な医学(中医学、アーユルヴェーダなど)では、心の状態と体の状態を切り離さず、気の流れや経絡の滞りとして総合的に捉えてきました。

ヨガや坐禅などの修行は、肉体的な苦痛や刺激を通じて精神を整える実践であり、「心身一如」の思想を体現するものです。

現代における統合の流れ

21世紀に入り、西洋科学も「心と体を統合的に扱う必要性」を認め始めました。

心療内科、心理神経免疫学、マインドフルネス、身体心理学といった学問が次々と誕生し、心身一如の思想が現代科学に再発見されているのです。

3. ストレスと心身相関 ― 科学で解き明かす仕組み

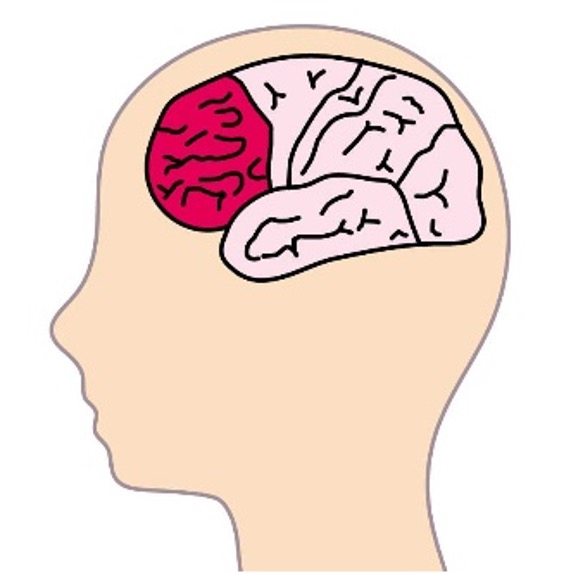

自律神経の乱れ

ストレスは自律神経に直結します。

- 交感神経優位 → 血圧上昇、心拍数増加、筋緊張

- 副交感神経優位 → リラックス、消化促進、回復

慢性的に交感神経が優位になると、頭痛・胃腸障害・不眠・免疫低下といった不調が起こりやすくなります。

ホルモン反応

ストレス下では副腎からコルチゾールが分泌されます。

短期的には危険回避に役立ちますが、長期的には免疫力低下、肥満、糖尿病、うつ症状につながります。

脳腸相関

腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸内環境が心の健康を左右します。

セロトニンの90%以上は腸で産生されており、腸内細菌の乱れは不安や抑うつに直結します。

科学的根拠

Nature Neuroscience(2020):

腸内細菌と抑うつ傾向の強い関連を報告。

Psychosomatic Medicine(2018):

慢性ストレスは心疾患リスクを高める。

4. 身体心理学 ― 「心は体の動きでつくられる」

身体心理学は、心と体の相互作用を科学的に研究する学問です。

注目すべきは「体の動きが心をつくる」という視点です。

- 笑顔実験:「口角を上げるだけで気分が明るくなる」=表情フィードバック仮説

- 姿勢と気分:胸を張る姿勢は自己効力感を高め、猫背は抑うつ感を増す

- 呼吸と感情:ゆっくりした呼吸は副交感神経を優位にし、不安を減らす

エビデンス

- Journal of Behavioral Therapy(2019):姿勢改善はうつ症状軽減に有効。

- Frontiers in Psychology(2021):呼吸法がストレス耐性向上に寄与。

👉 心を変えたいなら、まず体の使い方から変えることが有効なのです。

5. 膜の視点 ― 筋膜と心の関係

筋膜は「全身を覆うネットワーク」であり、近年の研究で「感情やストレスと密接に関係する」ことが明らかになってきました。

筋膜の特徴

- 感覚器の宝庫:痛み・圧力・振動を感知する受容器が豊富

- ストレスの記録装置:慢性的ストレスで筋膜は硬縮しやすい

- 姿勢と情動:筋膜の緊張が体の歪みを生み、それが情動に影響

科学的根拠

- Robert Schleip博士(Fascia Research Group):筋膜は「最大の感覚器官」。

- Nature Reviews Rheumatology(2021):筋膜の柔軟性低下が慢性痛や抑うつ傾向と関連。

実践例

- 筋膜リリースで「体が軽い → 気分が晴れる」効果

- メディセル療法などの吸引刺激が血流を改善し、精神的リラクゼーションを促進

6. 誤解や神話の整理

「心身一如」という言葉を耳にしても、多くの人が「結局のところ比喩でしょ?」と感じるかもしれません。

現代社会ではまだまだ「心は心、体は体」と切り離して考える風潮が根強く残っています。

しかし、このような思い込みが、私たちの健康に不利益をもたらすことも少なくありません。

ここでは代表的な“心身をめぐる誤解と神話”を取り上げ、それがなぜ間違いなのか、科学的な視点から読み解いていきましょう。

神話①「心は心、体は体。別々にケアすれば十分」

この考え方はデカルトの心身二元論以来、現代医学にも深く根づいています。

しかし近年の研究は、体の状態が脳や感情に直接影響を与えることを次々に示しています。

- 体が疲れているとき、不安感や抑うつ感が強まる (Journal of Affective Disorders, 2019)

- 睡眠不足は、感情を制御する前頭前野の働きを低下させる (Nature Reviews Neuroscience, 2017)

- 腸内環境の乱れが抑うつや不安と関連する (Nature Neuroscience, 2020)

つまり「心だけ」「体だけ」と切り分けてケアしていては、本当の回復にはつながりません。

むしろ、心身を統合的に整えることでこそ、回復力は最大化するのです。

神話②「ストレスは気持ちの問題だから、根性で乗り越えられる」

「ストレスに負けるのは心が弱いから」と考える文化は、特に日本社会に強く残っています。

しかしストレスは「気の持ちよう」ではなく、体に確実に生理的変化を引き起こす現象です。

- 慢性的なストレスは交感神経を過剰に働かせ、血圧上昇・動脈硬化のリスクを増大させる (Psychosomatic Medicine, 2018)

- コルチゾールの過剰分泌は免疫機能を低下させ、感染症やがんのリスクも上げることが報告されています。

つまり「気持ち次第でなんとかなる」というのは大きな誤解であり、むしろストレス対処を怠る危険な言い訳になりかねません。

神話③「心を強くすれば、体の不調も自然に消える」

「メンタルトレーニングで気持ちを鍛えれば体の症状も良くなる」と考える人もいます。

確かにポジティブな思考や認知行動療法などは症状改善に役立つ場合もあります。

しかし、それだけに頼るのは片手落ちです。

例えば慢性肩こりや腰痛。

心理的ストレスが関与していることは確かですが、同時に筋膜の硬縮や姿勢の崩れが痛みの背景にあることも研究で明らかになっています。

Pain Journal(2021)では「心理的介入だけでは痛みが改善せず、身体的アプローチを組み合わせた方が効果的」と結論づけています。

心を強くすることは重要ですが、それはあくまで「体のケアと両輪で」取り組むべきなのです。

神話④「筋膜リリースは体のケアであり、メンタルには関係ない」

筋膜リリースと聞くと「体をほぐすためのもの」という印象を持つ人が多いでしょう。

しかし近年の研究では、筋膜の状態が情動にも深く関わることが示されています。

- 筋膜には豊富な感覚受容器が存在し、ストレス時には過剰に緊張する

- 筋膜が硬直すると血流が滞り、不快感や慢性的な疲労感を生む

- これが「気分の落ち込み」や「集中力低下」に直結する

実際、筋膜リリース後に「体だけでなく心まで軽くなった」と感じる人が多いのは偶然ではありません。

ドイツのSchleip博士らの研究グループも「筋膜の状態は感情体験に影響を与える」と報告しています。

神話⑤「心の健康には“頭を使ったアプローチ”が一番」

カウンセリングやコーチング、メンタルトレーニング――これらは確かに有効な手段です。

しかし近年の身体心理学は「心の健康は体の動きからもつくられる」と強調しています。

- 笑顔を作ると気分が明るくなる(表情フィードバック仮説)

- 胸を張る姿勢は自己効力感を高める

- ゆっくりした呼吸は副交感神経を優位にし、不安を低下させる

つまり、「頭で考えて心を変える」だけではなく、「体を通して心を変える」という発想が重要なのです。

まとめ:心のケアは体のケアから始まる

私たちは「心は心、体は体」と切り分けて考えがちです。

しかし実際には、心と体はひとつのシステムとして常に影響し合っています。改めて強調したいのは、「体の状態が心の状態をつくる」という事実です。

ストレスや不安を感じたとき、内面に向き合うだけでなく、身体の緊張や生活習慣にも目を向けることで、より根本的なメンタルケアが可能になります。

- 体の緊張は心を曇らせる

- 姿勢や呼吸は感情を左右する

- 筋膜の状態は情動に影響する

👉 心を整えたいなら体からアプローチすることが最短ルート。

👉 体をケアすれば心も自然に整う。

これこそが「心身一如」の本質であり、現代人に必要な健康観です。

心身一如とは、スローガンでも精神論でもなく、科学的に裏づけられた現代的な健康観です。

心を変えたいなら、体を整える。体を整えれば、心も自然に変わっていく。

これが、心身を本当の意味でケアするための第一歩です。

おわりに

体は体、心は心。私たちは分けて考えることに慣れています。ストレス性疾患といって、精神的な要因によって、体の不調が表れるということも、よく理解しているつもりですが、やはり別々に考えることの方が多いと思います。

特に、心の状態について考える場合に、体の状態などを関連づけるということは、どちらかと言えば少ないかと。

この由来は、哲学者のデカルトにあるとしばしばいわれます。いわゆる心身二元論。

カウンセリングやメンタルトレーニングを行う場合でも、言葉や思考やイメージなどを使うのが中心です。つまり、脳の前頭前野の働きによって行う方法です。

一方、アジア圏では、宗教的な分野で、精神性を追求するために、肉体的な苦痛や刺激を使う、いわゆる修行が何千年にもわたって、行われてきました。ヨガも本来はその一環です。

誰でも、体調が悪いと、体のどこかに不調や不快を感じる場合には、メンタル的にネガティブになったりします。逆に、体調が良いと、また心地よいと、文字通り気分が良くなったり、ポジティブになりやすいですね。

体の状態は心の状態に影響を与えているのは、間違いないですね。脳の研究が進んできて、体からの情報は、脳の状態に想像する以上に大きな影響を与えているのだと解ってきました。

中でも、体の色々な組織の緊張と硬縮は、不快をもたらすと共に、心の状態がネガティブになる大きな要因です。

心の状態は常に、体の状態の影響下でつくられている。心の状態を理性だけでコントロールしようとしても、かなり難しい。

身体心理学という学問が、心は体の動きでつくられると教えてくれています。

参考文献

- Psychosomatic Medicine(2018) 👉 公式サイト

- Nature Neuroscience(2020) 👉 ジャーナルサイト

- Frontiers in Psychology(2021) 👉 公式サイト

- Robert Schleip, Fascia Research Group 👉 Fascia Research

- 日本身体心理学会 👉 公式サイト

よくある質問(FAQ)

Q1. 心身一如は宗教的な概念ですか?

A1. 東洋思想に由来しますが、現代科学が裏づけを進めています。

Q2. ストレスは本当に体に悪いの?

A2. 高血圧・糖尿病・心疾患など、多くの疾患と関係しています。

Q3. 筋膜とメンタルに関係はある?

A3. 筋膜は感覚受容が豊富で、緊張と情動をつなぐ役割を持ちます。

Q4. どう生活に取り入れればいい?

A4. 呼吸法・ヨガ・筋膜リリースを習慣化すると効果的です。

コメント