はじめに:代謝は「痩せるため」だけじゃない

「代謝が悪いから痩せないんだよね…」

——そんな言葉を耳にしたことはありませんか?

でも実際の新陳代謝は、“体重の増減”だけでは語れません。細胞の入れ替え、エネルギーの生産、老廃物の処理…。その一つひとつが、健康寿命を支える大切なリズムです。

皮膚のターンオーバーは約28日、赤血球は120日で入れ替わり、骨に至っては10年かけてリモデリングされています。つまり代謝とは「生きている限り続く細胞の入れ替え」であり、私たちの若さや生命力そのものを映す鏡なのです。

本記事では、最新の科学的エビデンスと日本の実態データを交えながら、新陳代謝の仕組み・誤解・改善の実践法を「読み物感たっぷり+専門性」で解説します。

1. 新陳代謝とは?科学的定義をわかりやすく

新陳代謝(Metabolism)は、大きく分けて エネルギー代謝 と 物質代謝(細胞の入れ替え) の2つの側面があります。

1-1. エネルギー代謝

食事から得た栄養をエネルギーに変える過程。

ATP(アデノシン三リン酸)として使われます。

- 基礎代謝:安静時に消費されるエネルギー。成人男性で約1,500kcal、女性で約1,200kcal。

- 活動代謝:運動や日常動作で消費されるエネルギー。

- 食事誘発性熱産生(DIT):食事の消化吸収で消費されるエネルギー、全体の約10%。

1-2. 物質代謝(ターンオーバー)

新しい細胞や組織を作るプロセス。筋肉や皮膚の修復もここに含まれます。

- 皮膚:表皮は約28日で入れ替わる(年齢で延長し、40代では40日以上に)【日本皮膚科学会】

- 赤血球:寿命は約120日【米国国立衛生研究所】

- 骨:全体の骨組織が約10年で入れ替わる【厚労省】

こうした数値を知ると、代謝は“見えないリズム”で私たちの体を常にリニューアルしていることが実感できますね。

2. 新陳代謝の分類と仕組み

2-1. 基礎代謝量と加齢変化

基礎代謝は20代をピークに、10年ごとに約2〜3%ずつ低下します【厚労省・国民健康基礎調査2023】。

高齢者では筋肉量の減少(サルコペニア)により基礎代謝が大きく低下します。

2-2. 代謝のコントロール

- 自律神経(交感神経・副交感神経)

- 内分泌ホルモン(甲状腺ホルモン、インスリン、成長ホルモン)

- 体温調節機能(視床下部が中枢)

代謝は単なる「カロリー消費」ではなく、脳・神経・筋肉・ホルモンの複合ネットワークで調整されています。

3. 日本の実態データで見る「代謝の現在地」

ここからは社会情勢を背景に、日本人の代謝がどのように変化しているのかをデータで読み解きます。

3-1. 平均歩数の減少

厚労省「国民健康・栄養調査(2023)」によると、

- 女性:5,659歩/日

- 直近10年間で有意に減少。歩数減は代謝低下の大きな要因です。

男性:6,628歩/日

3-2. 肥満率の上昇

男性30〜50代の肥満率は25%以上に上昇【厚労省2023】。内臓脂肪型肥満は糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを高め、代謝異常の背景になります。

3-3. 健康寿命の停滞

- 男性:72.68歳

- 女性:75.38歳 【厚労省・健康寿命データ2022】

医療の進歩で平均寿命は延びても、代謝低下により生活習慣病が増え「健康で生きる年数」が頭打ちになっています。

3-4. 社会背景

- テレワークで活動量減少

- 冷暖房環境で体温調節機能の低下

- 食の欧米化(高脂肪・高糖質)

こうした要因が“静かな代謝低下”を招き、日本全体のQOLを削っています。

4. ケーススタディ

ケース1:デスクワーカー(35歳男性)

- 課題:1日平均歩数4,000歩以下、運動不足で倦怠感。

- 介入:平日30分のブリスクウォーク+週2筋トレ。

- 結果:安静時心拍−6bpm、体脂肪−2%、業務後の疲労感改善。

2ケース2:主婦(42歳女性)

- 課題:冷え性・便秘・体重増。

- 介入:毎朝のヨガ+夜の筋膜リリース。

- 結果:4週間で便通改善、体温+0.4℃、体重−1.5kg。

ケース3:高齢男性(70歳)

- 課題:筋肉減少症で転倒リスク増。

- 介入:多要素運動(筋トレ+バランス+有酸素)週3回。

- 結果:握力+3kg、片脚立ち+30%、転倒不安感減少。

5. 誤解と神話の整理

- 誤解1:「汗をかけば代謝が上がる」 → 発汗は体温調節。代謝そのものではない。

- 誤解2:「食べなければ痩せる」 → 長期的には筋肉が減り基礎代謝が下がる。

- 誤解3:「年齢だから仕方ない」 → 高齢者も筋トレで代謝改善可能【厚労省 高齢者運動ガイド2023】。

- 誤解4:「サプリだけで代謝アップ」 → 栄養補助は有効だが、運動・睡眠・筋膜ケアなしでは効果は限定的。

6. 筋膜と代謝の関係

筋膜は血管・神経・リンパが通る「循環のハイウェイ」。滑走性が悪くなると酸素や栄養の供給が滞り、代謝も落ちます。

筋膜リリースの効果

- 血流改善で酸素供給↑

- 老廃物除去で細胞代謝↑

- 筋肉の可動域が広がり活動代謝↑

「フォームローラーで体を解した翌日に体が軽くなる」のは、代謝の効率が一時的に改善したサインです。

7. まとめ:代謝は「あなたを責めるもの」ではなく「支えるリズム」

「代謝が悪いから私はダメなんだ…」と落ち込む必要はありません。

代謝の低下は、怠けや年齢のせいではなく、 体のリズムが少し乱れているだけ なのです。

そしてリズムは、ほんの小さな一歩で取り戻すことができます。

- 今日はエスカレーターではなく階段を選んでみる

- 夜にスマホを置いて、深呼吸をしながら3分ストレッチしてみる

- 休日に少し遠回りして散歩コースを歩いてみる

これだけでも、血流が巡り、体が温まり、細胞の入れ替えがスムーズに回り始めます。

代謝を整えることは、体型を変えること以上に「自分らしい日常」を取り戻すこと。

仕事が終わっても余力が残ること、朝スッと目覚められること、階段を駆け上がっても息切れしないこと…。その積み重ねが「健康寿命」を伸ばし、未来のあなたを支えてくれます。

🌱 未来の自分にプレゼントを贈るつもりで、今日から小さな一歩を始めてみませんか?

完璧でなくて大丈夫。

あなたが続けられる“ひとつ”を選ぶだけで、代謝は確実に応えてくれます。

おわりに

約60兆個の細胞でできいるといわれる私たちの体。

改めていうまでもなく、体や心の異常は、細胞に異常が起きることが関わっています。

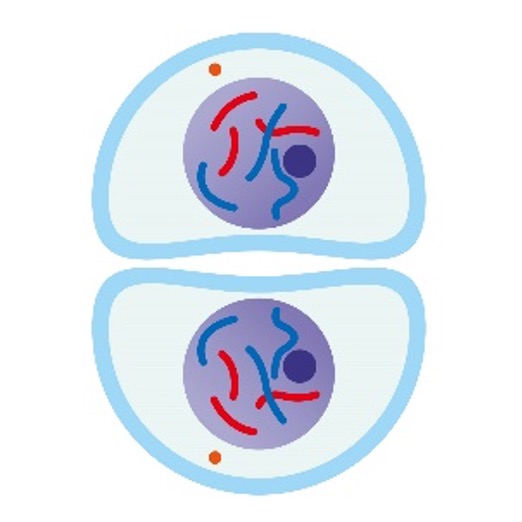

ひとつひとつの細胞は、それ自体が新しく生まれて、生命活動を行ってから、やがて死んでいきます。まるで、ひとつの生き物のように。

新陳代謝とは、この過程をいうのですね。

細胞に異常が起きたり、老化が進んだりしたら、その細胞を処理する働きも、私たちの体には備わっています。

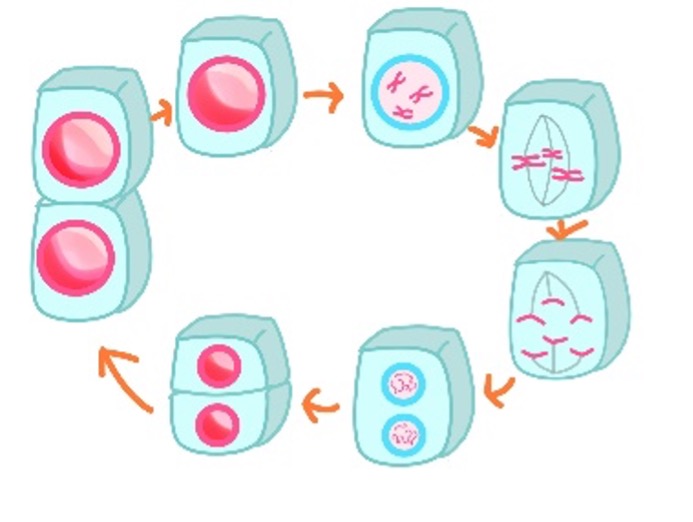

処理された細胞の替わりに、新しい細胞が生まれないと、体は衰弱していきます。新しい細胞が生まれるメカニズムが、細胞分裂です。一つの細胞が、二つの細胞に分かれる。

オギャーと生まれてから、人間の体はどんどん成長します。つまり細胞分裂がどんどん盛んになっていく。ピークは思春期の後半といわれています。それ以後は、細胞分裂のペースは、徐々に下がっていきます。

歳と共にお肌が……、髪が……、とかは細胞分裂の衰えがそのベースとなるのですね。

健康状態が悪くなる発端が、細胞の劣化や、細胞が傷むこと、細胞の異常化にあるのですから、細胞分裂の衰えは、極めて重要なポイントですね。何故なら、そうした細胞を処理する仕組みによって、劣化,損傷,異常化した細胞を処理しても、新しい細胞が生まれないと、健康な状態を維持できませんから。

細胞を傷めつけると言えば、その代表は活性酸素ですね。しかし、その他にもいろいろとあります。体にかかる力や重さもそのひとつ。体のどこかに力が掛かりっ放しだったり、重さが掛かりっ放しだと、その部分の細胞には圧力がかかって、歪んだり押しつぶされたりする状況となります。その結果、そこの細胞には酸素が十分供給されなくなって、細胞が壊死を起こす結果となります。

つまり、私たちの生活の中には、細胞にダメージを与える環境が、様々あるということですね。

だからこそ、細胞分裂が盛んな、常に新陳代謝が活発な体にすることが必要不可欠なのですね。

加えて、細胞へのダメージを、できるだけ排除する工夫も大切。

体のコリや固まりは、イコールその部分の細胞が押しつぶされているということ。

早く解放してあげたいですね、細胞たちを。

コリ対策は、イコール健康づくり。

参考文献リスト

- 厚生労働省「国民健康・栄養調査」2023 https://www.mhlw.go.jp/

- 日本皮膚科学会「ターンオーバーと皮膚の健康」2022 https://www.dermatol.or.jp/

- WHO「Physical Activity Guidelines」2022 https://www.who.int/

- PubMed「Metabolism and Aging」2022 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

- ACSM「American College of Sports Medicine Position Stand」2021 https://www.acsm.org/

よくある質問(FAQ)

Q1. 新陳代謝を上げる一番効果的な方法は?

A1. 有酸素運動+筋トレ+十分な睡眠の組み合わせが最も効果的です。

Q2. 基礎代謝は何歳から落ちますか?

A2. 20代をピークに、10年ごとに約2〜3%低下します。

Q3. 女性の冷え性は代謝と関係ありますか?

A3. あります。血流低下やホルモン変動が代謝を下げ、冷えを助長します。

Q4. 食事で代謝を上げる方法は?

A4. 高タンパク食(DIT効果)やビタミンB群を意識した食事が有効です。

Q5. 筋膜リリースは代謝に効果ありますか?

A5. 血流・神経・リンパ循環を改善し、代謝効率を高めます。

コメント