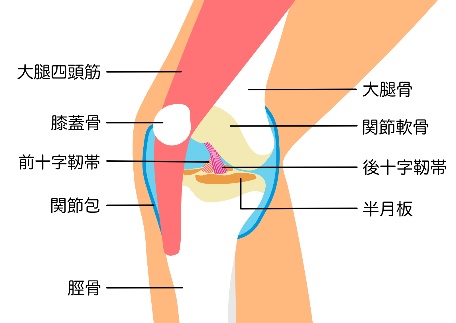

1. はじめに ― 膝は単なる「蝶つがい」ではない

私たちは「膝の動き」と聞くと、多くの場合「曲げる・伸ばす」だけの単純な構造を思い浮かべます。

しかし、実際の膝関節は――ねじれ、滑り、回旋しながら、複雑な三次元運動を繰り返しています。

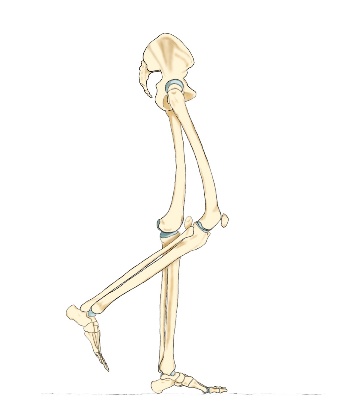

歩行や階段の上り下り、あるいは立ち座りといった動作のすべてにおいて、膝は体全体の重力線を微調整し続ける“精密なバランス関節”。

つまり、私たちが一歩歩くたびに、膝には「屈伸」だけでなく、外旋・内旋、外転・内転、回外・回内など――あらゆる方向からの力が同時に働いています。

このような複雑な構造を安定的に保つために、膝には複数の靭帯が存在するのです。

内側・外側の側副靭帯、前・後の十字靭帯。どれも“多方向からの力”を受け止めるために配置された、人体工学の傑作です。

2. 膝にかかる力の多様性”

膝関節には、常に全身の荷重がのしかかっています。

たとえば体重60kgの人が階段を上るとき、膝にはその3〜4倍の負荷がかかるとされています(日本整形外科学会報告, 2022)。

これだけでも驚きですが、実はその力は“垂直方向”だけではありません。

- 骨盤の傾きによって「ねじれ力(回旋モーメント)」が発生

- 足首の硬さが膝に「せん断力(滑り方向のズレ)」を伝える

- 体幹や肩の非対称な動きが「側方荷重(外転・内転ストレス)」を引き起こす

つまり膝は、常に不安定な状態の中で全身のバランスを取っているのです。

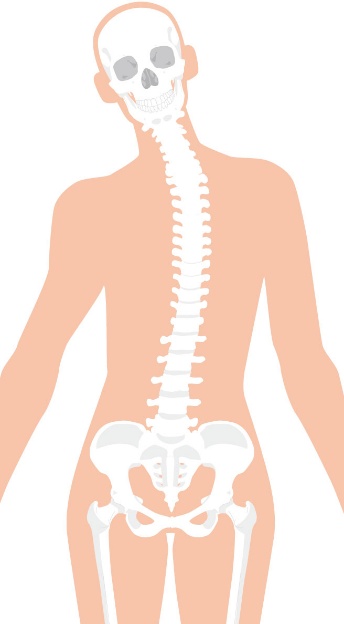

3. 体全体と膝のつながり ― 「連鎖」と「波及」

近年の運動器研究では、「膝の痛み=膝だけの問題ではない」ことが明確になっています。

たとえば腰椎や骨盤の歪み、股関節の可動域制限、足関節の過回内(内倒れ)などが連鎖的に膝へ影響します。

これを**運動連鎖(kinetic chain)**と呼びます。

身体のどこか一か所に硬縮や偏りがあると、その力は筋膜や筋連結を介して他の関節へと伝わっていく――これが、膝への「見えない力」です。

たとえば:

- 片側の肩甲骨が前方へずれる → 体幹バランスが崩れる → 反対側の膝にねじれが集中

- 腸腰筋が硬縮 → 骨盤の傾斜変化 → 大腿骨頭の回旋ズレ → 膝軸へのストレス増大

このように、**膝は“全身のバランスの結果”**を映す鏡でもあるのです。

4. 誤解と神話の整理

❌神話①:膝の痛みは「年齢のせい」

→ 加齢は“要因”ではあるが“原因”ではありません。

血流・筋膜の硬化・筋力低下・神経伝達遅延などが複合して起こる、可逆的な現象です。

❌神話②:膝は曲げ伸ばしの関節だけ

→ 実際は6自由度を持つ多軸関節(屈伸・外転・内転・回旋・前後移動・滑り)です。

シンプルに見える動作ほど、内部では高次な神経制御が行われています。

❌神話③:膝の治療は「患部中心」で十分

→ 痛みの原因が腰や足首、あるいは筋膜の張力バランスに潜んでいるケースが多数。

局所治療だけでは“再発”を繰り返します。

こうした誤解を正すことこそ、現代の運動療法や施術に求められる視点です。

5. 科学的根拠:膝関節の生体力学と筋膜の相互作用

膝関節は、人体の中でもっとも“力学的に忙しい関節”です。

屈曲・伸展を軸にしながら、回旋・滑走・圧縮・牽引が同時多発的に起きる。

この複雑な挙動をコントロールするのが、靭帯・筋膜・筋肉・神経ネットワークの「統合システム」です。

■ ① 膝は「蝶つがい」ではなく“テンセグリティ構造

生体力学的に見ると、膝は単なる二次元ヒンジ関節ではありません。

テンセグリティ(Tensegrity)――張力と圧力のバランスで構造を安定させる原理。

骨が圧縮材、筋膜や靭帯が張力材として働き、これらが常に微妙なテンションを保つことで、

私たちは二足歩行を成立させています。

つまり「膝が安定する」とは、“靭帯だけ”が強い状態ではなく、

筋膜を含めた全身ネットワークが調和して張り合っている状態のこと。

テンセグリティ理論を生体に応用したDr. Stephen Levinによる研究(2002)では、

「筋膜は単なる覆いではなく、全身の力学情報を伝える“センサー”である」

と提唱されています。膝の位置情報、圧覚、伸張感は、筋膜を通して脳に伝えられ、

微細な姿勢制御に役立っています。

■ ② 筋膜の“張力ネットワーク”が膝の安定性を決める

筋膜は、膝関節の安定化に直接的な役割を果たします。

特に重要なのが「大腿筋膜張筋(TFL)〜腸脛靭帯(ITB)」のライン。

このラインは股関節外側から脛骨外側顆にまで連なり、

膝の横方向の安定を保つ天然の“テンションベルト”のような構造です。

2018年のWilkeらの筋膜連結研究によれば、

腸脛靭帯の張力を調整するだけで、膝蓋骨の軌道(トラッキング)が最大6mm変化することが確認されました。

つまり、膝蓋骨のズレや膝前面痛は、靭帯損傷だけでなく筋膜テンションの偏りでも発生するということです。

■ ③ 神経と血流 ― “筋膜経由のフィードバック”

筋膜は、神経終末が豊富に存在する感覚器官でもあります。

特に、膝周囲の筋膜には「ルフィニ終末」や「自由神経終末」などのメカノレセプターが密集しており、

これらが機械的刺激(圧力・伸張・温度変化など)を感知し、脳に情報を送ります。

ドイツの生理学者Schleip(2003)の研究では、

筋膜に軽い刺激を与えるだけで、自律神経系(交感・副交感)のバランスが変化することが確認されました。

つまり、膝への適度な刺激――たとえばメディセルのような軽い吸引刺激――は、

神経経路を介して血流を促進し、筋膜の粘弾性を最適化する“自己調整反応”を引き起こすのです。

■ ④ 関節内圧と循環 ― 筋膜リリースの科学的意

膝関節内部は「関節液(滑液)」という潤滑液で満たされています。

この滑液の流動は、関節内圧の微妙な変化によって維持されます。

筋膜や靭帯が硬くなり、関節包が収縮すると、関節内圧が高まり滑液循環が滞ります。

2021年の**Kuboらの膝関節血流研究(J Appl Physiol)**では、

軽度の外部刺激(筋膜リリースや皮膚吸引)によって、

膝窩動脈と静脈の血流速度が平均18〜24%上昇したと報告されています。

つまり、局所の循環改善だけでなく、関節液代謝の促進にも寄与する可能性があるのです。

■ ⑤ 力学と代謝の“二重ループ”

膝関節における筋膜の役割は、単なる構造サポートではありません。

「力学刺激 → 神経反応 → 血流変化 → 代謝促進 → 組織回復 → 再び力学適応」という、

生理的ループを形成しています。

これは「メカノトランスダクション(mechanotransduction)」と呼ばれる生体現象で、

機械的な刺激が細胞レベルの化学反応を誘発するプロセス。

膝の筋膜がリリースされると、線維芽細胞の活動が活発化し、

コラーゲンリモデリングやヒアルロン酸産生が促進されます。

結果、関節包や靭帯の滑走性が向上し、痛みや炎症が軽減されるのです。

■ ⑥ 最新研究の方向性

2024年現在、膝関節における筋膜の研究は「機能連結(Functional Connectivity)」の段階に進化しています。

MRI拡散テンソル解析(DTI)では、膝周囲の筋膜が股関節・足関節の動きと“電気的同期”していることが明らかに。

つまり、筋膜は単なる連結組織ではなく、「電気的・流体的ネットワーク」として全身をつないでいるのです。

これにより、筋膜ケアの意義は構造 → 生理 → 電気信号 → 心身反応という多層構造へ拡張されました。

膝を整えることは、単なる可動域の改善ではなく、神経・血流・代謝・心身全体の調和を取り戻す行為。

それが、「筋膜リリース=循環の再起動」と呼ばれる理由です。

💡要点まとめ:

- 膝はテンセグリティ構造で成立する多軸関節

- 筋膜テンションが膝蓋骨や靭帯の動きを左右する

- 筋膜刺激は神経系を介して血流・代謝を改善

- 軽い吸引刺激で関節液循環が活性化

- 力学刺激が細胞の再生プロセスを促す

科学的な裏付け(ダイジェスト)

- 歩行で膝は微小回旋を伴い、終末伸展で“ロック”して安定化。PMCオルソバルツ

- 股関節・骨盤・足部の連鎖不全はダイナミック膝外反を誘発し痛みと関連。日本理学療法士協会PMC

- 吸引系介入は皮膚血流の増加が示され、回復過程を支援しうる。PubMedWiley Online Library

- 器具介入(IASTM)はROM改善の示唆があるが、研究の質と一貫性には幅がある。PMCBioMed Centraljournal.parker.edu

6. 社会的背景:膝のトラブルは国民病

厚生労働省の調査(2023)によれば、変形性膝関節症の潜在患者は3,000万人超と推計されています。

一方で、「膝の痛み=加齢・体重のせい」と諦めて放置する人が6割以上。

この“放置文化”こそが、介護予防・健康寿命延伸の最大のボトルネックです。

また、テレワーク・車移動・運動不足による下肢筋膜の拘縮化が急増しており、

若年層の膝痛(20代〜30代)もこの10年で約1.5倍に増加(日本整形外科学会データ)。

今こそ、「筋膜から膝を診る時代」へ転換する必要があります。

7. まとめ:膝を守るのは「感覚」と「意識」

膝は沈黙しません。

むしろ、全身のコンディションを“言葉にせず伝えてくる器官”です。

「最近、歩き方が変わった気がする」

「階段で少し違和感がある」

それは、膝があなたに送るサイン。

筋膜を通じた微細な張力の乱れや血流の滞りを、体は正確に感じ取っています。

膝を守る第一歩は、“違和感を放置しない感性”を取り戻すこと。

人も動物も、歩行という営みの中で生命を維持しています。

その歩行の要が、膝。

今日もあなたの膝は、あなたの体を支えています。

だからこそ――「歩く」を見つめ直すことが、健康の本質に近づく道なのです。

筋膜の滑走性を取り戻し、

微小循環を底上げしながら、

股関節と足の使い方を再学習する

あなたが望むのは、痛みゼロの今日だけではなく、好きな靴で、好きな場所を、好きな人と歩ける明日のはず。膝を「守る対象」から「味方につける相棒」へ。

おわりに

みなさまお馴染みの膝の靭帯。

どうして膝に複数の靭帯があるのか。

膝の動きは屈曲と伸展。表向きはシンプルに感じられますが。実はそうではない。

歩行時の膝の動きを長年専門的に研究されている研究者の方もおられます。

一歩足を踏み出して前に進む動作の中で、膝が屈曲伸展する動きに伴って、膝と下腿の間で、外旋-内旋,外転-内転,回外-回内などの動きが起こります。

一歩歩くだけでも、膝は屈曲-伸展する中で、様々な動きをするのですね。

だから、外側と内側の側副靭帯に加えて、前後の十字靭帯があるのですね。

足関節もそうですが、膝には常に、全身の荷重がかかっています。人間の体は単純な形状をしているのではないので、身体の色々なパーツから膝に荷重がかかっています。色々な方向から、その方向や大きさも変化しながら。

言い換えれば、膝は常に揺らいでいる。不安定さの中にある。

膝への荷重のかかり方は、身体の色々なパーツの状態や動きによって、変化し続けます。

例えば、腰椎に偏った硬縮があると、その影響で膝に偏った荷重がかかり続けます。左右の肩甲骨に左右で位置のズレや硬縮の偏りがあると、やはりその影響で膝への荷重が異なるとか。

膝が不調な場合には、膝とその周辺の筋肉や靭帯や腱などに硬縮があるケースが多いでしょう。もちろんその箇所にリリースをかける対応が中心となるでしょう。加えて、そうした硬縮を引き起こしているのが、身体の色々なパーツの硬縮や位置のズレなどであるので、そちらにも目を向ける必要があります。

受傷機転(外傷が起きた原因やきっかけ)がはっきりとした膝の症状もですが、長年月経過する内に起きてきた膝の症状では、特に身体の各パーツの状態に目を向けることは大切です。

参考文献

- 日本整形外科学会. 「変形性膝関節症に関する疫学研究」(2023) https://www.joa.or.jp/

- Schleip R. et al. (2020). Fascial tissue research and implications for movement therapy. Journal of Bodywork & Movement Therapies.

- 厚生労働省. 「健康日本21(第2次)」(2023) https://www.mhlw.go.jp/

- Noyes FR, Barber-Westin SD. Biomechanics of the knee and injury mechanisms. Clinics in Sports Medicine, 2019.

よくある質問(FAQ)

Q1. 膝の痛みを感じたら、まずどこをチェックすべき?/summary>

A1.足首・股関節・骨盤の可動域。膝単独のアプローチでは改善しにくいです。

Q2. ストレッチだけでも効果はありますか?

A2. 一定の効果はありますが、筋膜の“癒着”はストレッチでは取りきれません。軽い吸引刺激や温熱を組み合わせましょう。

Q3. 正座は膝に悪い?

A3. 長時間は避けた方が良いですが、適度な屈曲姿勢は軟骨代謝を促します。

Q4. 階段がつらい時は運動をやめるべき?

A4.痛みが強い場合は安静が必要ですが、完全休止はNG。軽い荷重刺激が修復を促します。

Q5.犬や猫の膝も同じ?

A5. (ここに回答を入力してください)

コメント