はじめに:重力は24時間、からだに“課金”している

私たちは、生まれてから死ぬまで、地球の重力から逃れることはできません。

座っているときも、立っているときも、寝ているときさえも、体は常に重力の影響を受けている。

そしてその重力は、体重という数字に比例して、からだに課金されています。

たとえば、体重60kgの人は、60kg分の地球の引力に引っ張られて立っています。

体重が1kg増えれば、その1kg分の引力が常にかかる。

しかも歩く・走るなどの動作が加わると、関節にかかる力は数倍になります。

つまり、体重の1kg増は、膝には4kg分の負担。これが毎日、何千歩という歩数で積み重なるわけです。

そして、ただの“重さ”の問題ではありません。

重力に抗うための姿勢維持、バランス調整、筋膜の張力制御──

これらすべてが24時間休まず働いています。

もしこの張力のネットワーク(筋膜)が硬くなったり歪んだりすると、重力の負荷をうまく逃がせず、痛み・コリ・むくみ・内臓下垂・呼吸の浅さなど全身に連鎖的な不調を引き起こすのです。

1. 重力×体重×筋膜:からだの中で何が起きている?

重力に耐えるために、体は「骨格」だけではなく「筋膜ネットワーク」で支えられています。

この筋膜は全身を包む“張力のスーツ”のようなもので、骨、筋肉、臓器、神経、血管までもつないでいます。

● 体重が増えると何が起きる?

- 骨への圧縮ストレスが増える

→ とくに膝・股関節・足首では、体重1kg増で4倍の負担が増す。 - 筋膜のテンションが偏る

→ 張力バランスが崩れ、ねじれ・歪みが全身に波及。 - 炎症反応が慢性化する

→ 脂肪細胞が分泌する「アディポカイン(炎症性サイトカイン)」が関節軟骨を攻撃。 - 痛みの閾値が下がる

→ 筋膜には感覚神経が密集しているため、硬くなると痛覚過敏が起きやすくなる。

● “筋膜の硬さ”が痛みをつくるメカニズム

筋膜は本来、体の動きを滑らかにするための潤滑膜。

ところが、長時間の座位や運動不足、あるいは急激な体重増加によって筋膜内の間質液(interstitial fluid)の流れが悪くなると、潤滑性が失われ、筋膜同士が“張りつく”ように動かなくなります。

この状態を「ファシア・スティフネス」と呼び、筋肉の動きが制限され、代償的に他の部位へ負荷が連鎖。

これが、いわゆる**「全身が重い」「姿勢が崩れる」**という状態の正体です。

2. 体重を1落とすと、膝の負担は4落ちる

アメリカ・ウェイクフォレスト大学のMessier博士の研究(JAMA, 2005)によると、体重を1ポンド(約0.45kg)減らすと、膝の荷重は1歩ごとに約4ポンド(1.8kg)軽減されることが分かっています。

たとえば1日5,000歩あるく人なら、体重1kg減で900トン分の膝負担が軽くなる計算。

つまり、わずかな体重差が膝関節にとって天文学的な影響を与えるということです。

さらに、体重減少は炎症マーカー(IL-6, CRP)を下げ、関節軟骨の代謝を改善することも臨床的に確認されています。この“体重と炎症のダブルリンク”を外すことが、慢性痛対策の第一歩なのです。

3. 動物でも同じ式が成り立つ

人も動物も地球上で暮らす限り、常に重力の影響を受けています。背骨や関節のアラインメントが崩れると、筋膜がねじれ、血流やリンパの流れが滞ります。これが慢性的な肩こりや腰痛、むくみの背景です。

犬や猫でも同様の結果が得られています。

肥満犬の研究では、減量によって跛行(びっこ)や疼痛スコアが有意に改善。

犬の関節疾患(特に前十字靭帯断裂や股関節形成不全)は、体重増による力学的負荷と炎症が複合的に影響していることがわかっています。

つまり、「重力と体重の影響」は種を超えて共通している。

人間も犬も、筋膜ネットワークで重力を受け止め、その負荷に適応できなくなったとき、痛みやこわばりとしてサインを出すのです。

4. 誤解と神話の整理

神話①:「痛いのは骨や関節。筋膜は関係ない」

→ 誤り。

筋膜は全身の感覚センサーの宝庫。

実際、筋膜には痛覚・圧覚・温度覚・固有感覚を伝える神経終末が網のように分布しています。

研究では、筋膜に局所的な張力を加えるだけで痛みの信号が活性化することが確認されています。

「筋膜は沈黙している組織」という時代は、もう終わりました。

神話②:「体重がちょっと増えたくらいで関節は壊れない」

→ 誤り。

体重のわずかな増加でも、累積負担は膨大です。

1kg増=膝には毎歩4kg分の負荷。

1日5,000歩×365日=年間で約700トンの余分な圧力。

これが何年も続けば、関節の軟骨や周辺筋膜が悲鳴を上げるのは当然です。

神話③:「筋トレすれば重力に勝てる」

→ 部分的に誤り。

筋肉だけを強くしても、その外側の筋膜が硬いままでは力は正しく伝わらない。

筋膜リリースによって張力バランスを整えてからトレーニングすることで、

可動域が広がり、エネルギーロスが減少。

結果的に“しなやかに強い体”になります。

神話④:「肥満は単に重さの問題」

→ 誤り。

体脂肪は単なる貯蔵庫ではなく内分泌器官です。

脂肪細胞は炎症性物質(レプチン、TNF-α、IL-6)を放出し、

関節の軟骨細胞を傷つけ、血管内皮の機能を低下させます。

つまり、「重い」+「炎症しやすい」=痛みや老化を進める体質になっているのです。

神話⑤:「筋膜リリースは一時的なリラックス効果だけ」

→ 誤り。

実験では、筋膜リリース後に皮膚温上昇・局所血流改善・副交感神経優位化が観測されています。

これにより代謝が上がり、ホルモン分泌が安定し、睡眠の質まで向上。

“気持ちいい”という感覚には、しっかりとした生理学的根拠があるのです。

神話⑥:「犬や猫の肥満は“かわいい”で済む」

→ 完全に誤り。

肥満は、寿命を短くし、痛みと運動機能の低下を招く。

「ちょっと太っててかわいい」は、飼い主の愛ではなく“慢性炎症を放置している”状態。

ペットの体重管理は、そのまま寿命の管理です。

5. 科学的根拠:筋膜リリースと代謝・炎症・神経の相関

ここからは、筋膜と代謝の関係を「やさしい科学」で解説します。

(1) 筋膜は“第3の循環器”

血管・リンパ管だけでなく、筋膜を流れる間質液が細胞間の物流を担っています。

筋膜が硬くなるとこの流れが滞り、老廃物の回収が遅れ、炎症を引き起こす。

逆に筋膜が動くと、間質液の循環が活発になり、血流や代謝が劇的に改善します。

(2) 自律神経の切り替えスイッチ

筋膜リリースによる軽い刺激は、交感神経優位状態をリセットします。

ゆるやかな圧刺激が迷走神経を刺激し、副交感神経を活性化。

その結果、心拍・血圧・コルチゾール(ストレスホルモン)が下がり、

体は「修復モード」に入ります。

(3) 炎症が治まるメカニズム

筋膜内にはマクロファージや線維芽細胞が存在し、

機械的刺激によって炎症性サイトカインの産生が調整されます。

筋膜を動かすことは、“抗炎症スイッチ”を押す行為でもあるのです。

(4) ミトコンドリア活性と代謝

血流改善によって酸素供給が増えると、

細胞内のミトコンドリアが活性化。

結果として基礎代謝が上がり、脂肪燃焼やエネルギー効率が向上します。

「代謝が落ちた」と感じる人は、実は筋膜が動かなくなっているだけかもしれません。

(5) 陰圧リリースの効果

カッピングやメディセルのような陰圧系アプローチは、

皮膚と筋膜の間に微細な隙間を作り、血流とリンパ流を一気に活性化します。

これは単なる“吸う”行為ではなく、微小循環の再起動。

臨床試験では、皮膚温の上昇・疼痛スコアの改善・ROMの拡大が報告されています。

6. 実践ミニガイド:重力に負けない体の整え方

① 体重の5%を目標に減らす

膝・腰の負担が軽減し、炎症マーカーも下がります。

② 1日3分、軽いリリースを習慣に

痛くない圧で、筋膜を“撫でる”ように動かす。

③ 呼吸筋(肋間筋・横隔膜)を意識的に動かす

呼吸が深くなると、全身の循環が上がります。

④ 陰圧ケア(メディセル)で血流ブースト

冷えやむくみに悩む人に最適。

⑤ ペットにも軽いタッチケアを

触覚刺激は犬や猫のストレスホルモンを下げ、信頼関係も深まります。

7. まとめ ― 重力の請求書を軽くする生き方

重力は止められない。

でも、体の“支払い能力”は高められる。

そのカギは、筋膜のやわらかさ=循環力。

「体重を減らす」よりも、「血流を流す」「筋膜を動かす」こと。

その先に、代謝・姿勢・メンタルすべてが整っていく。

肩こりや腰痛、むくみといった症状の多くは、筋肉そのものではなく「筋膜と重力のかかり方」が根本原因です。どんなに体重が軽くても、重力の方向が偏れば骨格に歪みが生じ、筋膜や循環が乱れます。その結果、疲労感や姿勢の崩れが進行し、慢性的な不調に悩まされるのです。

解決の糸口は、筋膜をゆるめて重力のかかり方を整えること。これにより、血液やリンパがスムーズに流れ、神経や内臓の働きも向上します。さらに、見た目の姿勢やボディラインまで改善する効果も期待できます。

つまり、筋膜ケアは単なるリラクゼーションではなく、未来の自分の健康を守る「予防医学」的アプローチです。毎日のセルフケアや、プロによる施術・メディセル機器を活用し、重力と調和した体を手に入れることが、今後ますます重要になります。

あなたの体も、あなたの愛犬も、同じ地球の重力の下に暮らしています。今こそ「重力」と「筋膜」の視点から体を見直し、未病を防ぐ新しい予防習慣を始めてみませんか?

今日も重力の請求書は発行されています。

でも、やさしいケアと意識で、その請求額を少しずつ値引きしていきましょう。

体も、心も、そして動物たちも、軽やかに生きていけるように。

おわりに

肩がこる、腰が痛い、脚が浮腫んでいたりだるい、などなど。

その原因はというと、筋肉が硬くなるとか、循環が悪くなるとか、などのためと思われがちですね。

では、何故筋肉が硬くなったり、循環が悪くなったりするのか。もちろん、筋肉を使い過ぎたり負担がかかり過ぎたりとか、血管が圧迫されていたりとかするから。

ではさらに、何故使い過ぎや負担や圧迫が起きるのか?

その答えは、多くの人達が忘れがちな、重力の作用が適切じゃなくなっているから。

人間も動物も、地球上で暮らしている限りは、常時重力の作用を受けています。

つまり、体は重力によって引っ張られている。体全体はもちろん、体の全パーツもすべて。

その引っ張られる方向と強さが適正だと、筋肉に不自然な負担がかかったり、血液の循環が悪くなったりしません。

実は、体重というのは、体という物体が重力に引っ張られて起きる力の大きさのことです。

ですから重力の大きさによって、体重は変わります。

宇宙に行くと地球上で受ける重力がほとんどなくなるので、体重を計ってもゼロに近かったり、体が宙に浮いたりするのです。

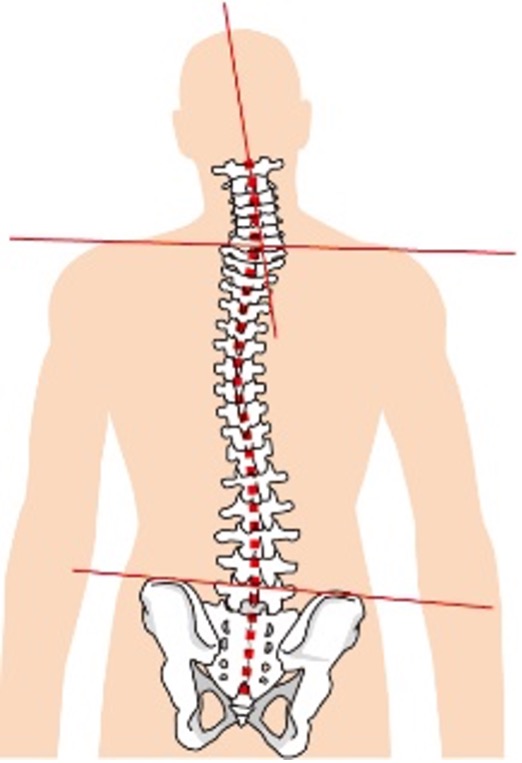

この重力のかかり方、つまり体のパーツそれぞれが重力にどの方向にどれくらい引っ張られるかによって、骨格一つ一つの位置が変わり、筋肉や内臓の位置も変わるということです。

つまり、重力のかかり方で、骨格の歪みが生じて、内臓や神経の歪みも起きるのです。

同じ体重の人や動物でも、骨格やその他の組織の位置のズレによって、体への影響が違うのですね。

自分の体重で自分の体がダメージを受ける。

それは、オーバーウェイトの影響だけではないのです。体重が重すぎるとかでなくても、体重の重い・軽いに関係なく、体重のかかり方で様々な影響を体は受け続けています。

この場合、中心は背骨です。背骨はご存知の通り、24個の椎骨が連結していて、そのひとつひとつに重力が作用しています。姿勢の癖があれば、当然ひとつひとつの椎骨の位置がズレた状態で重力がかかります。

背骨に付いている、背骨の周囲の筋肉や靭帯、さらに筋肉や靭帯を包んでいる膜が硬縮して椎骨の位置がズレた状態、または圧迫した状態で重力がかかっている。そんな人や動物が実に多いのが現状です。

筋肉や靭帯さらに膜が硬縮していると、意識してよい姿勢を作ろうとしても、外見上は修正できているように見えても、骨格はズレた位置のままになる場合がほとんどでしょう。

そうすると、筋肉などに偏った過度な負担がかかってしまいます。

そして、そもそも骨格、特に背骨にズレがあるのですから、時間と共に外見上も崩れた状態になります。

こうした重力の悪い影響を避けるためには、先ずは筋肉・靭帯・腱とそれらを包む膜の硬縮を解くことが必要なのですね。

参考文献

- Messier SP, Weight loss reduces knee-joint loads and pain, JAMA, 2005

- Langevin HM, Fascia Mobility and Myofascial Pain, Frontiers in Physiology, 2021

- Schleip R, Fascial plasticity – a new neurobiological explanation, J Bodyw Mov Ther, 2012

- Rodríguez-Huguet M, Negative-pressure MFR improves ROM and QOL, Clin Rehabil, 2022

- Anderson KL, Obesity and Osteoarthritis in Dogs and Cats, Vet Clin Small Anim, 2020

- Wang X, Cupping therapy increases local blood flow, J Tradit Chin Med, 2020

よくある質問(FAQ)

Q1. 筋膜リリースは毎日やってもいいの?

A1. はい、やさしい圧であれば毎日OKです。痛みを感じるほどの圧は逆効果。

Q2. 有酸素運動と組み合わせると?

A2. リリース→運動の順がおすすめ。筋膜の滑走性が高まると動きがスムーズに。

Q3. 体重が落ちなくても効果はある?

A3. あります。筋膜が整うことで血流と代謝が上がり、結果的に燃えやすくなります。

Q4. ペットにも筋膜リリースは有効?

A4.有効です。動物は皮膚感覚が鋭く、優しい吸引で血流とリラックス反応を得られます。

Q5. 食事制限は必要?

A5.“制限”より“整える”が正解。腸の血流を改善すれば、自然と代謝リズムが整います。

コメント