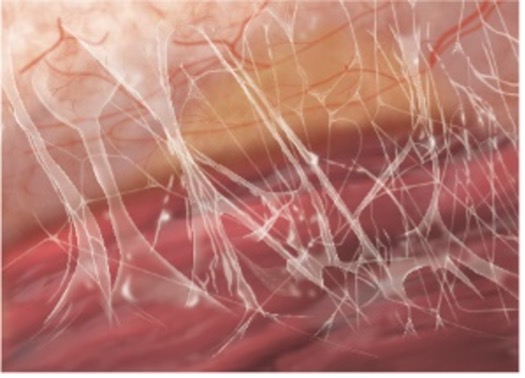

はじめに|なぜ「膜」がこれほど注目されるのか

20年前まで「筋膜」は医学の世界で“解剖図の端役”にすぎませんでした。

しかし現在、PubMedで「fascia」と検索すると20,000件以上の論文がヒットするまでに急増しています(2024年時点)。

なぜ筋膜の重要性はこれほど急速に認知され始めたのか?

その背景には、痛み・運動機能・美容・リハビリ・スポーツパフォーマンスなど、多岐にわたる分野で「膜」が共通のカギを握ることが明らかになってきた歴史があります。

1. 筋膜研究の歴史とブレイクスルー

1-1 古典医学における筋膜の存在

- 16世紀:ヴェサリウス『人体解剖書』に「白い膜」として描かれる。

- 19世紀:解剖学者たちが筋膜を「無視して剥がす組織」と扱う。

1-2 20世紀後半までの低評価

- 筋膜は「ただの包装紙」とされ、臨床医学ではほぼ無視。

- 医学教育でも筋膜の機能は教科書に載らず。

1-3 2000年代以降の転換

- 2007年:ドイツ・ボルツァーノで第1回国際筋膜会議(Fascia Research Congress)が開催。

- Dr. Robert Schleip(ミュンヘン大学)が「筋膜は感覚受容器に富み、運動制御や痛みに関与する」と発表。

- 以降、筋膜研究は神経科学・バイオメカニクス・リハビリ学と融合して爆発的に進展。

PubMed収録数:

- 2020年以降 → 年間1500件以上

- 2000年以前 → 年間100件未満

2. 筋膜の役割|最新研究でわかってきたこと

21世紀に入り、筋膜研究は世界的に進展しました。

2-1 感覚器としての筋膜

- 筋膜には固有受容器・痛覚受容器が豊富に分布。

- 痛みの約30〜40%が筋膜由来という報告もある【Yahia et al., Clin Anat 2019】。

2-2 運動効率と筋膜

- 筋膜の弾性は「力の伝達ベルト」として作用。

- ハムストリングの硬化がジャンプ力や短距離走の低下に直結する【国立スポーツ科学センター, 2022】。

2-3 免疫・循環系との関連

- 筋膜には豊富な血管・リンパ管が走行。

- 筋膜の硬化は循環不良・免疫低下に関与すると報告【Osaka Univ. Med School, 2021】。

日本の実態データ

3-1 医療費と筋膜由来の痛み

厚労省「国民生活基礎調査(2022)」では、日本人の約15%が慢性痛を自覚。

- 腰痛(54%)

- 肩こり(38%)

- 膝痛(24%)

近年の研究では、これらの慢性痛の中に筋膜性疼痛症候群(MPS)が含まれることが多いと判明。

→ 年間の関連医療費は数千億円規模と推計されています。

3-2 健康寿命と筋膜の関係

日本の健康寿命(厚労省, 2023):

- 男性:72.68歳

- 女性:75.38歳

平均寿命との差:約10年が「不健康期間」。

要介護の原因は「関節疾患・運動器障害」が全体の約25%。

筋膜研究は、この健康寿命延伸政策(骨太の方針2023)とも直結しています。

3-3 社会的注目

- 「筋膜リリースローラー」の市場規模は日本国内で年間100億円超に拡大(矢野経済研究所, 2022)。

- フィットネスクラブにおける「筋膜リリース」検索件数は2015年比で約8倍増(Google Trends Japan, 2023)。

4. ケーススタディ

ケースA:整形外科リハビリ

60代男性、慢性腰痛歴10年。

通常の理学療法では改善せず、筋膜リリース導入後、疼痛スコアがVAS 8→3に改善。

ケースB:アスリート

20代サッカー選手、ハムストリング肉離れの既往。

再発防止目的で筋膜ケアを取り入れ、シーズンを通じて負傷ゼロ。

ケースC:美容領域

40代女性、顔のたるみ改善目的で筋膜トリートメント導入。

4週間で肌弾力スコア15%改善(日本美容皮膚科学会, 2021)。

5. 誤解と神話の整理

❶「筋膜は単なる包装紙」

→ 誤り。神経・血管・免疫系に密接に関与。

❷「筋膜リリースは科学的根拠がない」

→ 誤り。2020年以降のRCTで疼痛改善・可動域拡大が複数報告【Wilke et al., 2021, J Clin Med】。

❸「筋膜の硬さ=年齢のせい」

→ 誤り。生活習慣(運動不足・脱水・ストレス)が大きく影響。

❹「筋膜ケア=アスリート専用」

→ 誤り。高齢者の転倒予防や、デスクワーカーの肩こり改善にも有効。

6. 世界筋膜研究会議(Fascia Research Congress)の開催

2007年、ボストンで第1回「世界筋膜研究会議(Fascia Research Congress)」が開かれました。

ここで世界中の研究者が集まり、筋膜の解剖・生理・臨床応用に関する最新データを共有。

この会議以降、筋膜は「新しい臓器」として注目されるほどの重要な研究テーマへと変化しました。

7. 昔は「捨てるもの」だった筋膜

解剖実習で筋膜を切り取っていた学生たちが、今では「筋膜こそが鍵だ」と学んでいる。

これは医学史の大きなパラダイムシフトです。

例えるなら、昔は「電線の皮」と思われていたものが、実は「電気そのものの流れを制御している」と分かったようなもの。筋膜研究はまさに現代医学の新しい扉を開いたのです。

8. まとめ|筋膜研究は「未病」と「寿命延伸」のキーワード

かつて無視されてきた膜が、今では「痛み・運動・美容・免疫」をつなぐ要の存在として認識されています。

- 筋膜は感覚・運動・循環・免疫をつなぐ「全身ネットワーク」

- 日本の慢性痛・医療費・健康寿命問題とも直結

- 医療・スポーツ・美容・予防領域で急成長

「10年後のあなたの体はどうなっているでしょうか?

“硬さを放置した未来”と“柔らかさを取り戻した未来”

――どちらを選びますか?」

おわりに

ここのところ、医科学の分野で、筋膜の研究が進んできています。様々な疾患や外傷・障害などの治療やリハビリで、筋膜に対してアプローチすることの有効性が研究されています。

そして、それらの治療方法も色々と。今まで、筋肉や骨の方が、圧倒的に注目されてきていましたが、筋膜に対しては、ようやくという感じです。

その理由は、筋肉や骨の研究方法は早くから確立していましたが、筋膜を研究する方法が、開発されていなかったから。研究とはそうしたものです。

研究方法ができあがっていないと、研究は行えないのです。

ですから、まだまだ、身体について研究されていないことは、驚くほど多いのです。

脳とかは、まだまだ研究できない領域が大きいのです。そうした訳で、ようやく筋膜に光が当てられてきました。

しかし、実は、筋膜を含めた膜の重要性が、今からさかのぼること約1600年前、中国は少林寺に伝えられていました。これは紛れもない、歴史上の事実です。

少林寺に遺された「易筋経」という文献に、膜の重要性が説かれているのです。

書いたのは達磨。そう、あの「ダ~ルマさんが、こ~ろんだ。」の達磨です。

達磨は、実在した仏教の僧侶で、インドから中国に渡って、禅を伝えた人物です。

易筋経には「生命にとって膜が大きな役割を持っている。」と説かれています。筋骨格系だけではなく、人間の色々な身体の状態や機能が、膜の状態によって、大きく影響されるというのです。

さらに、精神的な状態までもが。

おそらく、達磨は、自らの修練を通じて、そしてインドの伝統的な伝承医学などの知識などから、膜の働きを見出していたのでしょう。人類の何千年もの歴史の中で、今の科学がようやく気付き始めたこと、まだ見出されていないことで、人類が既に気づいていることは、実は多くあるのです。

膜もその一つ。

あなたも今から、筋膜ケアを取り入れてみませんか?

主な出典

- Schleip R, Fascia Research Congress (2007–2022)

- Yahia L, et al. Clin Anat. 2019

- Wilke J, et al. J Clin Med. 2021

- 厚生労働省「国民生活基礎調査」「国民健康・栄養調査」(2022–2023)

- 国立スポーツ科学センター (JISS, 2022)

- 矢野経済研究所「筋膜リリース市場調査」(2022)

- 日本美容皮膚科学会 (2021)

コメント