はじめに:夏に気管が悲鳴を上げる理由

「咳や喉の違和感=冬の風邪」と思っていませんか?

実は、夏の暑さや運動後にも気管はダメージを受けます。

日本呼吸器学会(2023年)は、夏季の救急搬送で「呼吸器系トラブル」が増加傾向にあると指摘。特に熱中症と併発する呼吸器不調は見逃されがちです。

さらに厚労省統計では、2022年の熱中症による救急搬送者は約7万人。

そのうち「呼吸不全を伴う例」が少なくないと報告されています。つまり、夏の気管ケアは“命に直結するテーマ”なのです。

気管の仕組みと暑さの影響

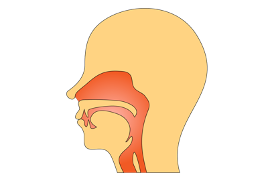

まずは「気管がどういう器官か」を押さえておきましょう。

- 気管は長さ約 10〜12cm、直径 約2cm。内面は粘膜と線毛上皮で覆われ、異物を排出する働きを持ちます。

- 粘膜は**37℃前後・湿度100%**の環境を保つことで、最適な防御機能を発揮。

- 高温乾燥の空気が通過すると、この粘膜バリアが損傷し、咳・違和感・炎症の原因となります。

PubMedに掲載された呼吸器レビュー(2021)では、暑熱曝露により気管上皮のバリア機能が低下し、炎症性サイトカインが増加することが示されています。

暑い季節に気管へ起こる変化

夏の気管トラブルは「風邪」ではなく、環境と自律神経負荷の結果です。

1 高温の空気で粘膜が損傷

- 高温の吸気は、気道の線毛運動を抑制し、異物排出能を低下させる(東北大学呼吸器病態学講座, 2019)。

- 粘膜乾燥は「夏の喉イガイガ」の主要因。

2 換気量増大で負荷が倍増

- 運動時の呼吸量は安静時の10倍以上。暑熱環境でのトレーニングでは、それだけ高温空気が気道を通過し、負担をかけます。

3 自律神経の偏り

- 暑熱下では交感神経優位となり、気道拡張がうまくいかないケースも。

- ストレスホルモン(コルチゾール)の上昇で気道炎症が悪化することも報告されています(名古屋大学・環境医学研究所, 2020)。

日本の実態データ:夏の呼吸器リスク

「日本で本当に起きていること」を数字で確認しましょう。

- 熱中症救急搬送(2022年):

71,000人、そのうち呼吸困難を伴う重症例は約15%(消防庁)。 - 日本人の気管支喘息有病率:

成人で約 6〜10%(日本アレルギー学会, 2021)。高温多湿の夏は悪化因子になりやすい。 - PM2.5・光化学スモッグ:

夏季は大気汚染物質も増加。東京都環境局(2021)は6〜8月に注意報発令が集中していると報告。 - 生活習慣調査(厚労省, 2022):

成人の約35%が水分摂取不足と回答。→ 粘膜乾燥リスク。

小括:

日本の夏は「暑さ+湿度+大気汚染+脱水」という“気管を痛める条件”が重なっています。

ケーススタディ:リアルに起きている例

臨床現場・スポーツ現場で見られる典型的なパターンを整理します。

ケースA:高校野球部員(17歳・男子)

- 夏合宿中、連日の猛暑で喉の違和感→乾いた咳が続く。

- 水分は摂っていたが冷たいスポーツドリンクを一気飲み。

- 結果:気管粘膜の冷却と高糖分で炎症悪化。

- 対策:常温水+少量頻回補給に変更。胸郭ストレッチ導入後、改善。

ケースB:在宅勤務の40代女性

- 冷房環境下で8時間PC作業。湿度30%以下。

- 喉のイガイガと声枯れ。

- 対策:加湿器・こまめな水分補給・頸部筋膜リリース。2週間で症状改善。

ケースC:マラソン愛好家(50代男性)

- 真夏のロードランで走行後に喘鳴。

- 呼吸器科で「気道過敏症」と診断。

- 対策:炎天下での長時間走を回避、夕方ラン+気管ケア(温冷交代浴+デコルテリリース)。

誤解と神話の整理

夏の気管不調には根強い誤解があります。

神話4:「スポーツドリンクなら何でも良い」

→ 高糖分の一気飲みは胃腸・粘膜に負担。ナトリウム+少量頻回摂取が推奨。

神話1:「夏風邪だから仕方ない」

→ 実際には風邪ではなく、気道粘膜の熱ダメージや乾燥が主因。

神話2:「冷たい飲み物で喉を冷やせば回復する」

→ 急冷は自律神経を乱し、炎症を悪化させるリスク。

神話3:「水分は喉が渇いたら摂ればいい」

→ 渇きを感じた時点で体内水分は2%減少(東大・スポーツ先端科学, 2019)。既に脱水が始まっている。

科学的に推奨される気管ケア

最新研究と実践法をまとめます。

- こまめな水分補給:1回200mlを1日7〜8回。

- 常温水・麦茶推奨。冷たい飲料は控えめに。

- 首・胸郭の筋膜リリース:呼吸筋をほぐすことで換気効率UP。

- デジタルデトックス:夜間の交感神経過剰興奮を防ぎ、気道回復を促す。

- 温冷交代浴:血管・自律神経を鍛え、気管の炎症回復を助ける。

まとめ:夏こそ気道ケアを忘れずに

気管の不調は冬だけではなく、暑い夏にも起こります。

その背景には「高温空気による粘膜ダメージ」「運動による換気量増加」「自律神経の乱れ」があります。

✅ 喉を潤して粘膜を守る

✅ 体液循環を良くして呼吸をラクにする

✅ 首・胸元をゆるめて深い呼吸を取り戻す

これらを意識することで、夏でも快適な呼吸と健康的な生活を保つことができます。

研究の最前線

世界的には「気道と自律神経」「運動後の気管反応」の研究が進んでいます。

- PubMedレビュー(2022):運動誘発性気道収縮(EIB)は気道粘膜の温度変化が主要因。

- 日本呼吸器学会(2023):高温環境下での呼吸リハビリに呼吸筋ストレッチ+体液循環ケアが有効と報告。

- 名古屋大学(2020):寒暖差が大きい週は自律神経の変動幅が20%↑、呼吸器不調者が有意に増加。

まとめ:気管は“夏の弱点”になる

夏の気管トラブルは、風邪ではなく「粘膜ダメージ+自律神経疲労」です。ここをケアできるかどうかで、夏の快適さと健康寿命が左右されます。

ポイント整理

- 高温空気は粘膜を傷つける。運動で負荷は倍増。

- 日本の夏は「高温多湿+大気汚染+水分不足」で気管リスクが高い。

- 科学的ケア(水分・筋膜リリース・温冷交代浴)で防御できる。

「もし毎年の夏に“喉の不調”を抱え続けたら

——10年後のあなたの呼吸はどうなっているでしょうか?

友人や家族が同じ悩みを持っていたら、『そのままでいいよ』と声をかけられますか?」

おわりに

気管などの不調を感じるのは、寒い季節に限る訳ではありません。

暑い季節にも、気管、つまり空気の通り道に違和感や不調を感じることも、珍しくはありません。

スポーツ経験のある方々は、しばしば体験されたと思います。

練習やトレーニングの後、特に暑熱環境で頑張った後で、喉や気管に違和感を感じたり、時には咳が出るとか、になったことが。

「いわゆる夏風邪を引いてしまったかな?」と思ったりしますね。

確かに、風邪の症状に似ていますが、暑熱環境、つまり比較的高温の空気が、気道を通過すると、風邪とは違って、気道の粘膜がダメージを受けると言われています。

スポーツなどをすると、通過する空気の量、つまり換気量が増えるので、なおさらです。

気管は空気が通るたびに、少し広がりますけど、その拡張もし辛くなります。

高温環境では、自律神経も交感神経優位になります。

そうなるとさらに空気の通り道も広がりにくくなります。

ではどうするか?

喉(咽頭部)から気道が乾いている状態なので、喉を濡らすことは必要ですね。

そして、体のどの組織であっても、水分が運ばれないと、乾いたままになりますね。

体の中では、常に、水分が流動している状態が、良い状態です。

血液やリンパ液だけではありません。

その他の体液が、いつも循環している。

調子が悪い箇所は、往々にして、この体液循環が悪くなっています。

組織ごとに、その組織を包む膜が硬くなったり、へばり付いたりすると、体液循環が悪くなりますね。

空気の通り道、つまり喉から胸元にかけて解してあげるのは、とても良いことですね。

これらの習慣を取り入れることで、暑い季節でも快適に呼吸できる体を維持 できます。

ぜひ日常生活やスポーツの前後に意識してみてください!

コメント