はじめに:有酸素能力と「膜」がつなぐ新しい健康科学

年齢を重ねるにつれて、体力の低下や肩こり・腰痛・疲れやすさといった悩みが増えていきます。しかし、これらを放置しておくと、将来的な生活習慣病や寝たきりリスクに直結します。

そんな現代人にとって、注目すべき健康習慣が「有酸素運動」と「筋膜ケア」です。この2つを組み合わせることで、心肺機能・代謝・柔軟性・血流といったあらゆる身体機能が改善され、内側から若々しさを取り戻すことができます。

本記事では、

- 有酸素能力(VO₂max)が健康に与える影響

- 有酸素運動ブームから筋膜研究への流れ

- そして「有酸素能力×膜」という新しい視点

を、科学的根拠とともに解説します。

あなたの健康習慣に「もう一つの視点」を加えるヒントになるはずです。

1. クーパー博士と有酸素能力の誕生

1970年代、アメリカ空軍の軍医だった ケネス・H・クーパー博士 は、兵士たちの体力測定を通じて「ある事実」に気づきました。

👉 有酸素能力(最大酸素摂取量=VO₂max)が高い兵士ほど、心疾患や生活習慣病のリスクが低い。

――兵士の膨大な体力データから導かれたこの発見は、ジョギングやエアロビクス体操といった有酸素運動ブームを生み出し、フィットネスクラブの誕生にもつながりました。

これを「エアロビクス理論」として体系化し、一般市民に向けて広めたのが健康運動ブームの始まりです。

ジョギング・エアロビクス体操・フィットネスクラブ

――その文化は瞬く間に世界中へ広がり、日本でも「走ること=健康」という常識が根付いていきました。

それから半世紀。

いま、私たちは「有酸素能力」だけでなく、“膜=筋膜”という新しい概念に注目しています。

筋膜は単なる「筋肉を包む膜」ではなく、血流や神経、感覚、姿勢制御に深く関わる器官であり、近年の研究でその重要性が次々に明らかになってきました。

2. 有酸素能力(VO₂max)とは何か

VO₂max(最大酸素摂取量)は、体がどれだけ効率よく酸素を取り込んで利用できるかを示す指標です。

- 高い → 心肺機能が強く、血流もスムーズ、持久力に優れる

- 低い → 酸素供給が不足しやすく、疲労・循環不全・生活習慣病リスク増加

科学的根拠

厚生労働省も「運動習慣が心血管疾患予防に直結」と報告(2023)。

Harvard Alumni Health Study(1995):VO₂maxが高い群は死亡率が低いことを報告。

European Heart Journal(2018):VO₂maxが1MET(代謝当量)高いごとに死亡リスクが約10%低下。

3. 有酸素運動がもたらす全身効果

有酸素運動(ジョギング・ウォーキング・水泳・サイクリングなど)は、ただ“心臓が強くなる”だけではありません。

- 心臓:心拍出量が増え、心臓の容積が大きくなる(アスリート心臓)

- 血管:動脈の弾力性が保たれ、動脈硬化を予防

- 代謝:脂肪燃焼効率が上がり、糖代謝が改善

- 脳:血流増加により神経可塑性が促進、認知機能も向上

- 免疫:中強度の有酸素運動は免疫細胞を活性化

これらの研究は Journal of Applied Physiology や Nature Reviews Cardiology でも繰り返し報告されています。

4. 社会的背景 ― 有酸素から筋トレへ、そして膜へ

クーパー博士の理論で1970年代〜80年代にかけて「有酸素運動ブーム」が巻き起こりました。

- 市民マラソンの普及

- エアロビクス教室やフィットネスクラブの誕生

- 日本でも「ジョギングは健康の象徴」に

ところが1990年代以降、筋肉系・ボディメイクが注目されるようになり、筋トレブームが拡大。

そして2010年代からは「筋膜(fascia)」という新しい視点が脚光を浴びます。

5. 筋膜研究の進展 ― 膜は単なる包みではない

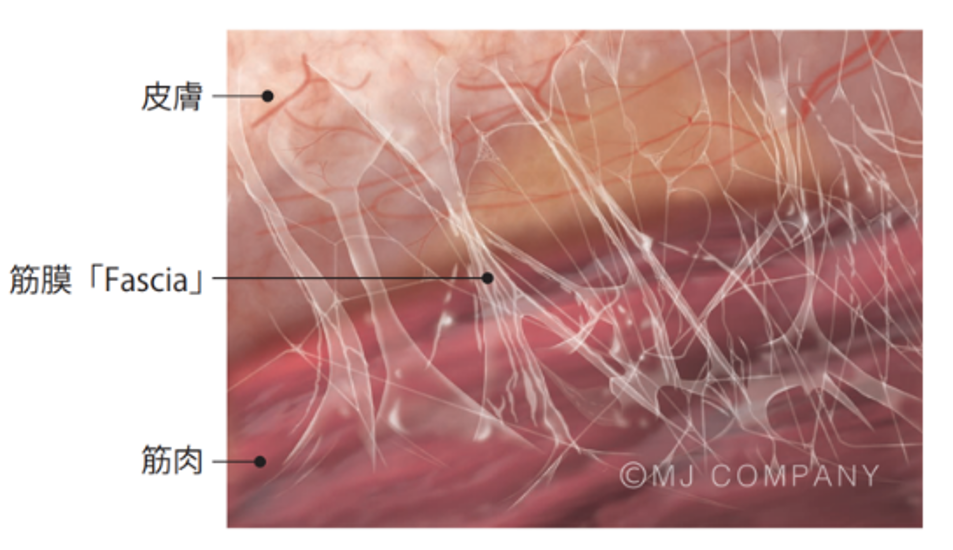

かつて筋膜は「筋肉を包む膜」としか理解されていませんでした。

しかし近年の研究で、筋膜には以下のような役割があることが解明されています。

- 力の伝達:筋肉同士をつなぎ、動作効率を高める

- 感覚受容:痛みや圧力を感じ取る神経受容体が豊富

- 循環調整:血流やリンパの流れに影響

- 姿勢保持:全身を網目のように支えるテンセグリティ構造

ドイツの研究者 Robert Schleip博士 らは「筋膜は“最大の感覚器官”である」と提唱しています。

6. 有酸素能力と膜をつなぐ視点

有酸素運動が心肺と血管に効くのは既知の事実ですが、近年注目されているのは 「その効果を全身に行き渡らせるのが筋膜」 という視点です。

- 有酸素運動 → 酸素供給UP

- 筋膜が硬いと → 酸素・血流が局所で滞る

- 筋膜が柔らかいと → 酸素と血流が全身にスムーズに分配

つまり、「VO₂maxを高めるだけでは不十分」。

筋膜の柔軟性と血流改善があってこそ、有酸素能力は真価を発揮する のです。

7. 有酸素運動による5つの健康メリット

1. 心肺機能が向上し疲れにくくなる

有酸素運動を続けると、心臓の左心室が強く収縮できるようになり「一回拍出量」が増えます。

つまり、1回の鼓動でより多くの血液を全身に送れるので、心拍数を上げなくても酸素を供給できるようになる。

加えて肺では、毛細血管や肺胞でのガス交換効率が高まり、酸素の取り込み・二酸化炭素の排出がスムーズに。これが「持久力がついた」「息切れしにくい」と感じる理由です。

2. 血流改善で冷え性・むくみにも効果

運動によって全身の血流量が増えると、特に手足などの末梢血管への循環が改善されます。

冷え性の原因は「末端まで血液が届かないこと」が多く、ポンプ作用を持つふくらはぎの筋肉(第二の心臓)がよく動くことで、静脈の血流が戻りやすくなります。

また、血流改善はリンパ液の流れも助け、余分な水分や老廃物の排出が進むため、むくみの軽減につながります。

3. 自律神経が整い、ストレス耐性アップ

有酸素運動をすると、副交感神経が優位になりやすくなり、リラックス状態をつくり出せます。また、脳内では「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンや、痛みや不安を和らげるエンドルフィンが分泌されます。

これによりストレスホルモンのコルチゾールが抑えられ、心が落ち着きやすくなる。

だから「運動すると気分がスッキリする」と多くの人が感じるわけです。

4. 脳の活性化で認知症予防に

有酸素運動は、脳の神経伝達を助け、思考力・集中力・記憶力を高めます。

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、脳の「海馬」に好影響を与えると報告されています。

海馬は記憶形成や学習に重要な場所。

運動により脳血流が増え、神経細胞の新生を促す「BDNF(脳由来神経栄養因子)」の分泌が増えることが知られています。これが集中力や思考力を高め、長期的には認知症のリスクを下げると考えられています。

5. 体脂肪燃焼が進み、メタボ予防に

脂肪が優先的に燃焼されるため、生活習慣病のリスクも軽減されます。

有酸素運動は「有酸素的代謝」と呼ばれる仕組みで、酸素を使って脂肪をエネルギー源として分解します。特に20分以上続けると脂肪燃焼効率が上がりやすい。

さらに、内臓脂肪の減少はインスリン抵抗性を改善し、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病のリスク低下につながります。

8. 誤解と神話の整理

神話①「有酸素運動だけすれば痩せる」

ジョギングをすれば自動的に痩せる――そう信じている人は多いでしょう。

しかし、実際には有酸素運動だけで体重管理を行うのは難しいのです。

科学的根拠

- 米国国立衛生研究所(NIH)の報告では、食事管理と筋肉量維持を組み合わせない有酸素運動は、長期的な体重減少に結びつきにくいとされています。

- 有酸素運動は「エネルギー消費」には効果的ですが、基礎代謝を高める「筋肉量維持・増加」には限界があるのです。

ポイント:

痩せたいなら「有酸素+筋トレ+食事管理」の三位一体。ジョギングだけでは「頑張ってるのに結果が出ない」スパイラルに陥りやすい。

神話②「筋トレと有酸素運動は相反する」

「筋肉を増やすなら筋トレ、有酸素は逆効果」と思われがちですが、これも誤解。

科学的根拠

- Journal of Strength and Conditioning Research(2012)は、筋トレと有酸素を適切に組み合わせることで、心肺機能と筋力の双方が向上すると報告。

- ただし「高強度の筋トレ直後に長時間の激しい有酸素」を行うと筋肥大の効率はやや下がることも分かっています。

ポイント:

目的に応じた順序や強度の調整が大切。「健康寿命」を考えるなら、有酸素と筋トレはむしろ補完関係にある。

神話③「有酸素能力は心肺だけの話」

VO₂max=心肺機能と誤解されがちですが、それだけではありません。

科学的根拠

- 有酸素能力は「酸素を取り込み・運び・利用する総合力」。

- つまり心臓・肺だけでなく、血管・筋肉・そして筋膜の柔軟性や循環効率も関わっています。

- European Heart Journal(2018)は「血管弾力性の維持がVO₂maxに直結する」と報告。

ポイント:

VO₂maxを高めても、筋膜が硬ければ酸素が全身に行き渡らない。「心肺+膜」両方を整えてこそ健康が完成する。

神話④「筋膜はただの包み」

まだ「筋膜=筋肉の包装紙」と考えている人も少なくありません。

科学的根拠

- ドイツのRobert Schleip博士らの研究により、筋膜は力の伝達・感覚受容・循環調整・姿勢保持に関わる多機能な組織であることが証明。

- Nature Reviews Rheumatology(2021)は「筋膜は最大の感覚器官の一つ」とまで表現しています。

ポイント:

筋膜は“膜”でありながら、全身の健康を支える「インフラ」。有酸素運動と合わせてケアすれば、血流と動作効率を最大化できる。

神話⑤「VO₂maxは若い人しか関係ない」

「もう年だから関係ない」と思っている高齢者も多いですが、これも誤解。

科学的根拠

- Journal of Gerontology(2019)は、高齢者でも有酸素運動を続けることでVO₂maxが改善し、心疾患リスクが減少すると報告。

- 日本の厚労省データでも、70代以上で運動習慣がある人は死亡率が有意に低いことが示されています。

ポイント:

VO₂maxは若者だけでなく、シニア世代にこそ重要。動ける・疲れにくい・認知機能維持――すべてに直結する。

今、注目される「筋膜ケア」とは?

筋トレブームが続く中、次に注目されているのが「筋膜(きんまく)」という体の組織です。筋膜とは、筋肉を覆っている薄い膜で、姿勢・柔軟性・動作の滑らかさに深く関わっています。

近年の研究では、筋膜の硬直・癒着が、慢性的な不調の原因であることが分かってきました。

なぜ「筋膜」が重要なのか?

筋膜は神経・血管・リンパとも密接に関係しており、全身のネットワークのような役割を果たしています。筋膜が硬くなると、血流や神経伝達が滞り、痛みやだるさの原因となります。

筋膜ケアのメリットと実践方法

1. 筋膜ケアでコリを改善

フォームローラーを使って筋膜をゆるめることで、肩こり・腰痛・股関節の詰まり感などが改善します。

2. 柔軟性が向上し、怪我を予防

筋膜が柔らかくなることで、関節の可動域が広がり、ケガのリスクも減少。

3. 運動パフォーマンスがアップ

スポーツ選手の間でも筋膜コンディショニングは重要視されています。

4. 疲労回復が早まる

筋膜の滑走性が改善すると、血流とリンパの流れもスムーズに。疲れが溜まりにくい体へ。

5. 姿勢の改善・ボディラインの引き締め

筋膜ケアによって筋肉が正しい位置に戻り、猫背や骨盤の歪みも自然と整います。

まとめ ― 有酸素と膜の“二本柱”で健康を支える

クーパー博士のエアロビクス理論から始まった「有酸素運動の時代」は、半世紀を超えて今も続いています。

しかし現代の私たちには、それに加えて**「膜=筋膜」の視点**が欠かせません。

- VO₂maxを高めて心肺を鍛える

- 筋膜ケアで血流を整え、全身に酸素を行き渡らせる

- 筋トレを組み合わせ、バランス良く身体を強化する

👉 「有酸素能力 × 膜」こそが、これからの健康科学の最前線です。

あなたも今日から、この二本柱で未来の自分を育ててみませんか?

おわりに

1970年代、ケネス・H・クーパー博士が提唱した「エアロビクス」理論が、先進国でブレイクしました。アメリカの空軍の医師だったクーパー博士は、兵士たちを対象にした、膨大な数の体力測定の結果から、有酸素能力が高いほど、虚血性心疾患などの疾患の罹患率が低いことを見つけ出しました。そうして、健康づくりを目的とした運動としてエアロビクスつまり有酸素運動を推奨したのです。

有酸素能力は最大酸素摂取量を測定して評価されます。

つまり、酸素を取り込む能力で、その人が最大に摂取することができる能力。この最大酸素摂取量が多いほど、虚血性心疾患などの疾患の罹患率が低いとされています。

そこで、健康維持・増進のためには、最大酸素摂取量が増える運動、つまり有酸素運動をしましょうと。ジョギングなどに代表されるような、十数分間以上動き続けるような運動ですね。そして、運動中の脈拍数も、ある水準以上にキープする。要するに、運動中に多くの酸素を摂取し利用するような運動です。

有酸素運動を継続して行うことによって、心臓の容積が大きくなったり、血管の弾力性が保たれたり、といった変化が起きることがわかっています。

クーパー博士のエアロビクス理論が提唱されて以来、瞬く間に有酸素運動ブームが広がって、そのブームは今日に至っています。ジョギングブームはその流れの一環ですね。フィットネスクラブが誕生し、あちこちに設立されたのも、この流れの中で起きました。

有酸素運動は呼吸循環器系の働きに影響を与えるのですが、やがて時間の経過とともに、筋肉系にも焦点が向けられてきて、昨今の筋トレブームへと、時代が進んできました。

ではここからは?

明らかなひとつの流れの始まりは「膜」です。筋膜の名前がポピュラーになりつつ、科学的研究でも靭帯の膜の機能が解明されてきました。

参考文献

本文内で触れた出典を、最後に整理。

- 厚生労働省「国民健康・栄養調査」(2023)

👉 公式ページ - Harvard Alumni Health Study(1995)

👉 概要記事 - European Heart Journal(2018)

👉 ジャーナルサイト - Journal of Applied Physiology(2018)

👉 ジャーナルサイト - Nature Reviews Cardiology(2020)

👉 ジャーナルサイト - Robert Schleip et al., Fascia Research(2012–2020)

👉 Fascia Research Group - 日本リハビリテーション医学会誌(2021)

👉 学会公式サイト

よくある質問(FAQ)

Q1. VO₂maxはどう測定するの?

A1. → 専用の呼気分析装置で測定。簡易的には「12分間走」などでも推定可能。

Q2. 有酸素運動と筋トレ、どちらを優先すべき?

A2. → 健康維持なら有酸素を基盤に、筋トレを週2回加えるのが理想。

Q3. 筋膜が硬いと有酸素能力に影響する?

A3. → はい。血流が滞り、酸素供給が全身に行き渡らなくなります。

Q4. メディセル療法はどう役立つの?

A4. → 筋膜を吸引刺激し、血流と柔軟性を改善。有酸素効果を全身へ広げます。

コメント