股関節の“もどり”を防ぐ|筋膜×循環×メディセルで今日からできる予防戦略

座り仕事で腰は気にするのに、股関節は「痛くなるまで無視しがち」。

けれど移動・姿勢・体型の土台はここにあります。

放置すると違和感→硬さ→歩行のクセ→腰・膝の連鎖…という“負のスパイラル”が加速。

そこで提案です。

筋膜と循環にテコ入れし、筋膜ケア(陰圧刺激)と簡単セルフケアで、再発しにくい股関節をつくる。

この記事は、その最短ルートをわかりやすく示します。

股関節を守る最短ルートは「筋膜×循環×荷重ラインの最適化」

股関節トラブルの予防・再発防止の核心は、

①筋膜スライド(滑走)を回復、

②末梢から中枢への循環を底上げ、

③立ち方・歩き方の荷重ラインを整えること。

この3点を、筋膜ケア(陰圧刺激)+日常1〜3分の習慣でルーティン化するのがコスパ最強です。痛みの場所だけを揉む“対症療法”より、原因の連鎖(大殿筋—腸脛靭帯—腸腰筋—内転筋—ふくらはぎ)を一気に整えるほうが“もどり”が激減します。

なぜ?:理由

背景・常識・考え方

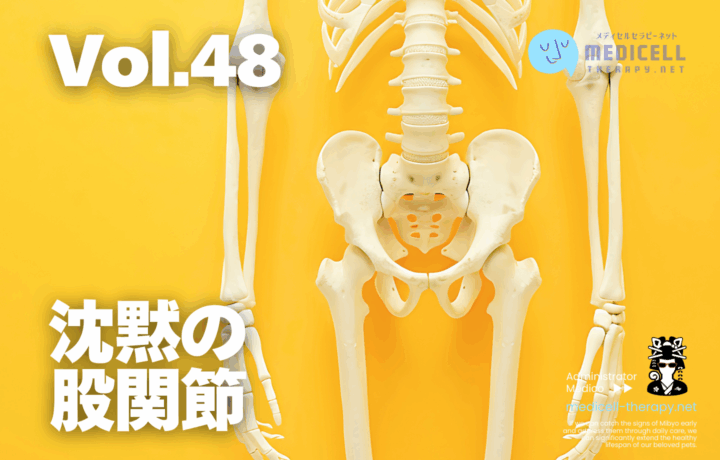

- 股関節は沈黙の関節

肩や腰のように自覚症状が出にくく、違和感に気づいた時には周辺に代償パターン(骨盤前後傾・反り腰・内股/がに股)が広がっています。 - 常時荷重+多自由度

立つ・座る・歩く・階段…どの動作でも負荷。

しかも前後・左右・回旋すべての方向でストレスを受けます。 - 筋膜で全身はつながる

股関節単体ではなく、骨盤—体幹—下肢の筋膜ラインで機能するのが自然な姿。股関節だけを“点”でケアすると、短期で戻るのはここが理由。 - 女性は影響を受けやすい

ヒール、産前産後の骨盤の変化、体温・むくみの周期性。循環の質がコンディションに直結します。

科学的・専門的な根拠

- 筋膜の役割

筋膜は固有受容器(位置感覚)に富み、滑走不良は動作のぎこちなさ・筋出力の低下を招きます。滑走が戻ると動作効率と安定性が同時に改善。 - 循環と回復

末梢循環が上がると、酸素・栄養供給と老廃物クリアランスが改善し、組織の回復スピードが上がります。ふくらはぎのポンプ機能は下肢静脈還流を助け、むくみ・重だるさの軽減に寄与。 - 陰圧刺激(メディセル等)の意義

皮膚—筋膜の癒着をやさしくはがし、微小循環とリンパ流の改善を狙えます。

押すケアが苦手な人・痛みに敏感な人にも相性良し。 - 荷重ライン=再発率

立脚中の荷重ライン(足指〜外側縦アーチ〜腓骨頭〜大転子〜体幹)が整うと、股関節の局所ストレスが分散し、そもそも炎症が起きにくくなります。

具体例・実践方法

日常で“よくある悪循環”3パターン

1. 長時間座り×骨盤後傾

腸腰筋・大殿筋が機能低下 → 立ち上がり初動で股関節前面が詰まりやすい。

2. 内股+つま先外向き歩行

大腿骨の内旋/外旋がアンバランス → 腸脛靭帯・外側ラインがパンパン。

3. ヒール習慣+むくみ

ふくらはぎ常時短縮 → 下肢静脈還流が低下 → 股関節周囲が硬い・重い。

改善策・アドバイス(1〜3分で回す“股関節ルーティン”)

前提:呼吸で準備(30秒)

鼻吸気で肋骨を横に広げ、吐くときに下腹と骨盤底をそっと引き上げる。体幹圧が整い、股関節が噛み合いやすくなります。

1. メディセル(または手技で代替)2〜3分

- 順番:鼡径部(股関節前)→大殿筋→腸脛靭帯上→内転筋の付け根→ふくらはぎ

- 狙い:中枢から末梢へ流れを作り、最後に再び鼡径部を軽く流して“出口”を開けるイメージ。

- ポイント:痛みゼロ〜軽快感レベル。皮膚がほんのり温かくなる程度で十分。

- 注意:皮膚疾患・急性炎症・血栓症など禁忌は回避(気になる方は医療者へ)。

2. 股関節ヒンジの再学習(60秒)

- 足幅は骨盤幅、椅子にお尻を引きにいく感覚で股関節から折る。背中は長く、膝はつま先の向きと揃える。

- 10〜12回、呼吸に合わせてゆっくり。大殿筋下部が“効く”位置を探す。

3. 外側安定化(90秒)—中殿筋スイッチ

- 横向きで膝を軽く曲げ、上の膝をパカッと開閉(クラムシェル)。骨盤は動かさない。

- 20回×左右。側面のじんわり熱感が目標。

4. ふくらはぎポンプ(90秒)

- つま先立ち→ゆっくり降ろす×20回。かかとは真上へ。

- 椅子ふくらはぎ伸ばし30秒×左右で仕上げ。

→ 静脈還流アップ→股関節の前詰まり感が抜けやすい。

5. 歩行微調整(いつでも)

- 親指〜人差し指の付け根で地面を“押す”感覚。

- 大転子が前へ滑るイメージでスッと進む。歩幅は5〜10%広く、腕も後ろに引く。

科学的な裏付け

- 滑走改善=動作効率

皮膚—浅筋膜—深筋膜の層間が動けば、筋出力の“ロス”が減り、股関節の可動域—安定性が同時に向上。 - 末梢循環=痛み耐性

血流が上がると、局所の化学受容器刺激が減り、痛みの増幅ループが鎮まりやすい。 - 体幹圧=股関節の噛み合わせ

呼気で腹腔圧が整うと大腿骨頭が臼に収まりやすく、前面の詰まりが軽減。

まとめ

股関節は、痛みが出てから対処する“事後ケア”だけでは勝てません。理由はシンプル。

常時荷重×多方向ストレスを浴びる関節だから。

だからこそ、滑走(筋膜)・循環・荷重ラインという“根っこ”を同時に整えるアプローチが、結局いちばん早くて戻りにくい。しかもその多くは、毎日1〜3分の習慣で十分に積み上がります。

今日、あなたがやるべきことは難しくない。呼吸で体幹をセット→筋膜ケアで皮膚をやさしく持ち上げ→股関節ヒンジで動作をリセット→中殿筋で外側を固め→ふくらはぎで流す。

この順番を、歯みがきのように淡々と積み重ねるだけ。

未来のあなたは“歩くこと”に躊躇しません。

階段が苦にならず、靴選びも自由になる。

気づけば姿勢も整い、疲れ方が変わる。

これは大げさではなく、股関節というハブを押さえた人に訪れる現実です。

「痛みが出てから」動きますか?

それとも、「痛みが出ない明日」を今日から作りますか?

小さな一手は、今この瞬間に打てます。

まとめ

股関節の存在は、一般の方々を含めて、よく知られていると思います。

高齢化に伴って、股関節のトラブルに悩む人たちが多くなっているように思いますね。統計によると変形性股関節症の方は約500万人いるとか。そして、長年の生活の中で、股関節の存在を意識したり感じたりすることは、とても少ないですね。

肩や腰はしばしばコリを感じたり、痛みが起きたりしますし、膝は生活の中で動きを感じることは多いです。

股関節は大殿筋や大腿四頭筋や大腿二頭筋などの大きく分厚い筋肉に覆われていて、日常生活で自覚することはほとんどありません。

肋骨とかは、皮膚の上から触れたり鏡に映して見ることもありますが、股関節は見ることも触れることもできないばかりか、どこにあるかその位置はまったく自覚できない人がほとんど。

まさに沈黙の関節。

しかし、立位でも座位でも、常時荷重がかかっています。

歩行時では文字通り、下肢全体の動きの中心です。

歩行でもそうですが、走ったりジャンプしたり階段を昇り降りする時は、遊脚(宙に浮いた脚)が着地する瞬間にかなり大きな着地の衝撃がかかります。さらに、歩行でも走りでも、片脚で体を支えて前進するなど移動が行われます。ここでも股関節に相当の負荷がかかります。

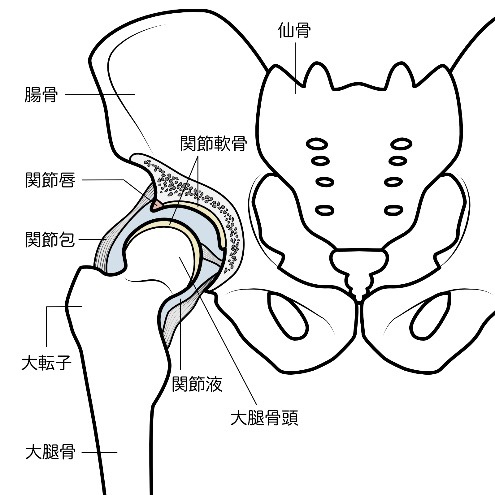

股関節は肩関節と並んで、動きのパターンが多い関節です。

これを関節の自由度が大きいといいます。ということは、様々な方向から負荷がかかるということです。

残念ながら、股関節の存在を意識しだすのは、股関節に何がしか違和感や問題を感じだした時から。

股関節の調子が悪くなると、移動運動が不自由になります。加えて、股関節は下肢と骨盤を繋いでいるので、骨盤に連結している脊柱の位置や形にほぼ直接的に影響します。

ということは、身体全体の構造に、股関節は関わっているということです。

股関節は臼状関節つまり臼の窪みに大腿骨の頭(骨頭部)がはまり込んでいます。ですから、大腿骨の骨頭がズレやすいといえます。

股関節のトラブルを防ぐには、臥位つまり横になっている時以外には、股関節に様々な負荷がかかり続けているという知識を持っておくことが必要ですね。

股関節の違和感や不調を感じてから、これを何とかしようと股関節の周囲に施術を行ったり、股関節のエクササイズを行うのは、ある程度の解決策になる可能性はあります。

しかし、常に股関節にかかってくる負荷に配慮しないと、いわゆる「もどり」が起きるケースが多くなるでしょう。

体は各パーツが繋がった連続体なので、股関節にかかる負荷を適正にするには、体の広い範囲に目を向ける必要がありますね。

もちろん、背骨はその中心です。

コメント