【女性必見】ふくらはぎは“第二の心臓”|足指×筋膜で巡りを底上げする予防ケア

夕方になると脚が重い、むくみで靴がきつい、冷えて眠りが浅い——

そんなサインは「巡り(血液・リンパ)」が落ちている合図。

実は、ふくらはぎと足指は全身の循環を押し上げる“ポンプ”として働きます。

この記事では、足指の活性化×筋膜ケアを組み合わせて「第二の心臓(ふくらはぎ)」を効率良く起動し、日常のむくみ・だるさを手放す具体策をスパッと解説します。

足指とふくらはぎの“二重ポンプ”を、筋膜ケアで動きやすく整えよう

巡りを上げる近道は、足裏〜足指のポンプ(足底静脈ポンプ)とふくらはぎの筋ポンプ(下腿三頭筋・ヒラメ筋)を同時に働かせること。

そのために、筋膜の滑走を整え、可動域と収縮性を高めておくのが合理的です。

具体的には、

①足指エクササイズ、

②ふくらはぎの収縮運動(アンクルポンプ/カーフレイズ)、

③吸引による皮膚・筋膜ケア

を日常習慣として組み合わせる。

これがむくみ・冷え対策の土台であり、予防の要になります。

重力下では“戻りの血流”が勝負。

背景・常識・考え方(H3)

足→ふくらはぎ→心臓の順に押し上げる。

立位・座位が長いと、血液は重力で下に偏り、静脈還流(心臓へ戻る血流)が落ちます。

ふくらはぎの収縮が静脈をしぼる“ミルキングアクション”となり、心臓へ血液を戻す手助けをするため、「第二の心臓」と呼ばれます。加えて、足裏深部の静脈(足底静脈叢)も“足のポンプ”として先行して働き、歩行や足指の動きで血液をまず足から押し上げ、次にふくらはぎへ渡します。

心臓自体は戻り血(前負荷)に応じて拍出量を増やす特性があり、末端のポンプが働くほど全身循環が上がるという理屈です。

これはフランク=スターリング機序として確立しています。Physiological JournalsPubMed+1PMC

科学的・専門的な根拠(H3)

- ふくらはぎ筋ポンプは下肢静脈還流の主要因であり、機能低下は静脈うっ滞・VTEリスクと関連します。訓練(運動)でポンプ効率は向上し、CV(慢性静脈不全)の改善にも寄与します。ASH PublicationsPMC

- アンクルポンプ運動はむくみの軽減に有効という臨床報告が複数あり、術後や長時間座位のケアにも応用されています。PMCMDPI

- 足底静脈ポンプは“足の最初のポンプ”として、荷重・足指の屈伸で深部静脈を空にし、後続のふくらはぎポンプへ血液をつなぎます。Physiological JournalsServier – Phlebolymphology

- マッサージや振動刺激は、局所だけでなく全身の微小循環を押し上げる生理反応が示唆されています(安全に配慮しつつ活用)。Physiological JournalsMDPI

具体例・実践方法

今日から始める“足→ふくらはぎ→心臓”の上りリレー

日常での例

- デスクワークの午後:足首が固まり、足背がパンパン。

→ 1分のアンクルポンプで下腿の静脈をしぼり、足指グーパーで足底ポンプを追加。 - 立ち仕事の休憩中:壁に手をつきカーフレイズを数回。

時間がない時は座位のソールスレイズ(膝に手で軽く荷重)でもOK。 - 移動中:改札の前後でつま先立ち×数回、信号待ちで足指を床に押しつけドーミング。

靴の中でも“足指を長く保ったまま”行えます。

改善策・アドバイス

1, 足指ドーミング(内在筋活性)

足指の先を長く保ち、指先で床をそっと押し“土踏まずをふわっと持ち上げる”。

足底深部の静脈叢に触れる意識で。

目安は15回×3セットから、痛みのない範囲で。andersonclinic.comServier – Phlebolymphology

2 .アンクルポンプ(座位/仰臥位)

足関節の底背屈をリズミカルに。

ふくらはぎが“ポンプ”として働く感覚をつかもう。

研究ではむくみ・不快感の軽減などが報告されています。デスクでは1分間を作業の合間に。PMCMDPI

3, カーフレイズ(立位)&ソールスレイズ(座位)

ヒラメ筋・腓腹筋の収縮—弛緩を繰り返し、静脈弁を通して上向きの血流を作る。

段差の縁で踵を落としてから持ち上げると可動域も稼げます(安全最優先)。PMC

4. メディセル(皮膚・筋膜の滑走改善)

足背・足底・アキレス腱周囲・ヒラメ筋上を短時間でスライド。

皮膚—筋膜—筋の滑走を整え、関節可動域と収縮しやすさを引き出します。

運動前に入れるとポンプ効率を体感しやすいはず。

(医療行為ではない一般的ケア。体調・皮膚状態に注意し、禁忌部位を避ける)

科学的な裏付け

- 足→ふくらはぎ→心臓のリレーは、足底静脈叢の排出→下腿筋ポンプ→前負荷増加→拍出量増加という流れ。

フランク=スターリング機序で心拍出は戻り血に応じて上がります。Physiological JournalsPMC - 運動トレーニングはカーフポンプ機能・筋力・足関節の可動域を高め、静脈不全の症状改善に有効。PMC

- マッサージ/機械的振動は血流量や速度の上昇が示され、“運動しづらい状況”のサポート選択肢となり得ます。Physiological JournalsMDPI

まとめ

「巡り」は意志の力では動きません。

動く仕組みを日常に埋め込むことが勝ち筋です。

足裏の深部静脈ポンプは、歩行と足指の繊細な動きでまず血を押し上げ、ふくらはぎのミルキングアクションがさらに上へとバトンをつなぎます。ここで筋膜の滑走が悪いと、足指がうまく動かず、ふくらはぎも十分に収縮できません。

だからこそ、足指活性×ふくらはぎ収縮×筋膜ケアをひとつの習慣として束ねる価値がある。たとえば「朝にドーミング1分」「昼にアンクルポンプ1分」「帰宅後にメディセルで足背・足底を整える」。この合計3分が、夕方の靴の余裕、眠りの深さ、翌朝の脚の軽さに跳ね返ります。

そして忘れないでほしいのは、心臓は“戻り血”に応じて働きを上げるという事実。あなたの一歩・一回の足指のプッシュが、心臓の仕事量を助け、脳に届く血流や体温調節にも影響します。

今日のあなたの足は、心臓を助ける準備ができていますか?

「いつか」ではなくいま、席を立って足首を10回、つま先を長く保ってドーミング5回。

その小さなリズムが、

未来の不調を未然に断つ予防になります。Physiological JournalsPMC+1

おわりに

手もですが足にもツボが多くあることもあって、健康面に対して色々な影響があると、広くあちこちで話題になりますね。そして「老化は足(脚)から。」と、古くから言われてきました。

実は、こうした足(脚)と健康の関連は、色々な角度から語ることができます。

そんな中で、血液の循環という点から「足(脚)は第二の心臓」と、これもしばしば言われます。特に、ふくらはぎ。

そもそも心臓は、全身を循環した後に心臓に還ってくる血液(静脈還流)によって、心臓の拍動の強さが変わります。しっかりと血液が帰ってくると、心臓は強く拍動して、血液をしっかりと送り出します。

そこでふくらはぎ。

立っている状態・座っている状態では、重力によって血液が下方に引き寄せられるので、ふくらはぎから足部に血液が集まりがちになります。

ふくらはぎから足が浮腫むと、心臓に還る血液が少なくなります。

その結果、心臓から送り出される血液の量(拍出量)が減ります。

したがって、ふくらはぎと足の筋肉は軟らかくて収縮しやすい状態にしておくことが、血液循環のために大切です。筋肉が収縮して血管を絞り出すようにして血液循環を促す働きを、ミルキングアクションといいます。

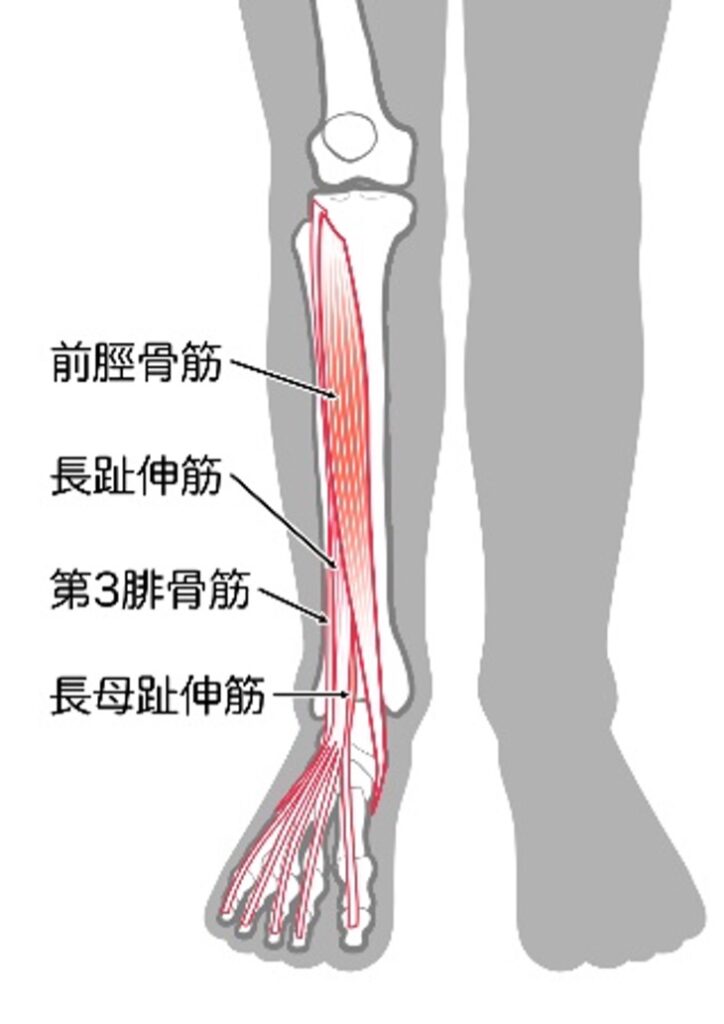

ふくらはぎには下腿三頭筋とヒラメ筋もですが、イラストに示されているように、脚の指に繋がる筋肉もあります。ということは、腓腹筋とヒラメ筋を軟らかくすることプラス、足指の筋肉を解して動きやすい状態にしておくと、血液循環にとって良いということですね。

足指を動かすと、ふくらはぎの中で足指を動かす筋肉が動いて、ふくらはぎの血管にミルキングアクションが作用して、血液の流れを促します。

足の甲や足裏への施術は、血液循環の促進に役立つことも、大切にしておきたいですね。

コメント