梨状筋と坐骨神経痛の関係とは?筋膜・循環から考える腰痛予防とメディセル活用

長時間のデスクワークや運転で「腰から足にかけてのしびれ」を感じたことはありませんか?

それは単なる腰痛ではなく、梨状筋という小さな筋肉が原因で坐骨神経を圧迫している可能性があります。

この記事では、梨状筋の役割や腰痛との関係を「筋膜・循環・予防ケア」という視点から徹底解説。さらに、筋膜リリースやメディセルといった最新ケア方法もご紹介します。読んだあとには「腰痛と向き合う正しい知識」と「自分でできる予防アクション」が手に入ります。

腰痛予防には梨状筋ケアが欠かせな

腰痛や坐骨神経痛の大きな原因のひとつは「梨状筋の過緊張」です。

梨状筋を整えることで 筋膜の循環を改善し、神経への圧迫を減らし、腰痛予防につながる ことが明らかになっています。特に、ストレッチ・マッサージ・メディセルなどのアプローチが効果的です。

なぜ梨状筋は腰痛に関係するのか?

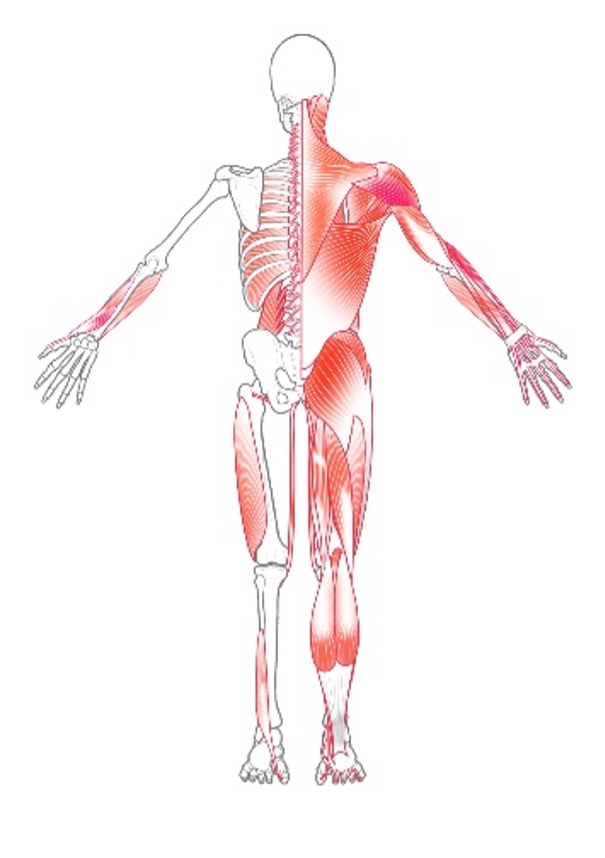

梨状筋の位置と役割

梨状筋は仙骨から大腿骨にかけて走る小さな筋肉。

- 股関節の外旋

- 屈曲時の外転

- 骨盤の安定化

といった動作に関与し、歩行や立位のバランス維持に欠かせません。

坐骨神経との密接な関係

坐骨神経は人体で最も太い神経で、梨状筋のすぐ下を通過。場合によっては貫通することもあります。梨状筋が硬くなると、坐骨神経を圧迫し「しびれ・疼痛・放散痛」が起こるのです。

科学的根拠

整形外科や理学療法の研究では「梨状筋症候群」が腰痛の主要因のひとつとして報告されています。特に長時間の座位や股関節の柔軟性不足がリスク要因とされ、筋膜リリースでの血流改善が有効 とのデータも示されています。

1. 梨状筋と坐骨神経の関係

医学的には「梨状筋症候群(Piriformis Syndrome)」と呼ばれる状態があり、梨状筋が硬くなることで坐骨神経を圧迫し、腰から足にかけて痛みやしびれが生じることが報告されています。

整形外科や理学療法の分野で研究されていて、腰痛患者の中でも一定数はこの梨状筋が関与していると考えられています。

2. 血流と循環の視点

筋肉や筋膜が硬くなると、血流が滞りやすくなります。血流が悪くなると、酸素や栄養が細胞に届きにくくなり、老廃物も溜まりやすくなる。

この循環不良が「コリ」や「痛み」の原因になり、さらに神経圧迫を強める悪循環につながるのです。

最新の研究では、筋膜リリースや軽度の物理的刺激(例:メディセルのような吸引刺激)が血流を改善し、筋肉の硬さを和らげる ことが示されています。

3. 長時間座位と腰痛リスク

WHOや厚生労働省も「長時間の座位は健康リスク」と警告しています。特に座りっぱなしの状態は、骨盤周囲の筋肉を固め、梨状筋が働きすぎるきっかけになります。

「1時間に1回は立ち上がってストレッチをする」ことが、腰痛予防に効果的だと推奨されているのもそのためです。

4. ケアの有効性

- ストレッチ:股関節を伸ばすシンプルな動きでも梨状筋の緊張が軽減することが実証されています。

- 筋膜リリース:フォームローラーやマッサージでの局所刺激は、筋膜の柔軟性改善に効果的。

- 物理療法:超音波や吸引を用いた方法は、血流を促し回復を早めると臨床で利用されています。

具体例 ― 実生活での腰痛のきっかけと改善法

日常に潜むリスク例

- デスクワークでの長時間の座位

- 車の長距離運転

- ジョギングやダンスなど股関節を酷使する運動

- 冷えや循環不良による筋膜の硬直

改善策・アドバイス

- 梨状筋ストレッチ

- 仰向けで足を組み、膝を胸に引き寄せる動作が効果的。

- 筋膜リリース

- テニスボールやフォームローラーでお尻の深層を刺激。

- メディセルケア

- 吸引と押圧を組み合わせた施術で、血流改善と神経圧迫の軽減が期待できます。

エビデンス紹介

2023年の理学療法学会では「物理療法と筋膜リリースを併用することで坐骨神経痛の改善率が向上する」との発表があり、梨状筋の重要性がさらに注目されています。

まとめ ― 梨状筋を知ることが未来の腰痛予防につながる

梨状筋は小さな筋肉ですが、坐骨神経に影響を与えるほど大きな存在です。

過緊張によって筋膜や循環が滞ると、痛みやしびれに直結します。逆に言えば、梨状筋をケアするだけで「腰痛予防の可能性」が大きく広がる のです。

特に、

- 日常のストレッチ

- デスクワークの合間のセルフケア

- 専門家によるメディセル施術

を組み合わせることで、循環改善と未病対策が可能になります。

「腰痛=年齢のせい」と思い込むのではなく、「筋膜と循環を整える」という視点を取り入れてみませんか?

次の一歩はあなたの行動にかかっています。

おわりに

骨格筋は思うより複雑な構造をしています。表在筋と深層筋があって、あわせてその数400とも600ともいわれます。普段私たちが耳にしたり口にしたりする骨格筋の名前は、その極一部ですね。

そんな中でも、近年その存在がクローズアップされているのが梨状筋です。

梨状筋は骨盤の深層に位置する小さな筋肉ですが、非常に重要な役割を果たしています。

梨状筋の正確な位置は、起始部が仙骨の前面(第2〜第4仙椎の前面)で停止部が大腿骨の大転子の上縁です。そして、梨状筋の働きを起こしている神経は仙骨神経叢の枝。梨状筋は坐骨神経と密接に関係し、坐骨神経の上を走るか、まれに貫通することもあるということです。

仙骨と関連性の深い筋肉ですね。坐骨神経にも影響を及ぼす筋肉でもあります。

ところで、腰痛が発生するメカニズムには、これまた想像するよりもはるかに多くのパターンがあるといわれます。

腰痛の発生に梨状筋が関わるということが、知られるようになっています。

梨状筋の機能としては…

1. 股関節の外旋

股関節を伸展位にしたとき、大腿骨を外旋(外にひねる)させる。

他の深層外旋六筋(内閉鎖筋、外閉鎖筋、上双子筋、下双子筋、大腿方形筋)と連携。

2. 股関節の外転

股関節を屈曲した状態では、大腿骨を外転させる作用もある。

これは歩行時に骨盤の安定を助け、立位時のバランス保持に寄与する。

3. 骨盤の安定化

骨盤と大腿骨をつなぐことで、骨盤を安定させる役割を果たす。

特に立位・歩行・ランニングなど動的な姿勢保持で重要。

などとされていて、つまり姿勢を保ったり、歩くときに常に重要な働きを行っているということですね。

梨状筋が関わって、何らかの症状が発生するメカニズムでは、梨状筋が過緊張または肥大し、坐骨神経を圧迫して、坐骨神経痛と似た症状(下肢のしびれ、疼痛、放散痛)が出るケースがあるとされます。

そのきっかけは、長時間の座位、過度な運動、股関節の柔軟性不足など。

特に、長時間の座位によって起きるケースは、とても多いのでは。

そうなるとその対処方法としては、ストレッチ,マッサージ,物理療法(超音波など),筋膜リリース,場合によっては神経ブロック注射、ということになるわけです。

コメント