寒暖差疲労にご用心!視床下部ケアと循環改善で春を元気に乗り切る方法

春先や秋口になると「なんだかだるい」「肩こりや頭痛がひどい」「眠りが浅い」と感じた経験はありませんか?

その不調の原因は、単なる体の冷えや疲れではなく 「寒暖差による視床下部の疲労」 にある可能性が高いのです。

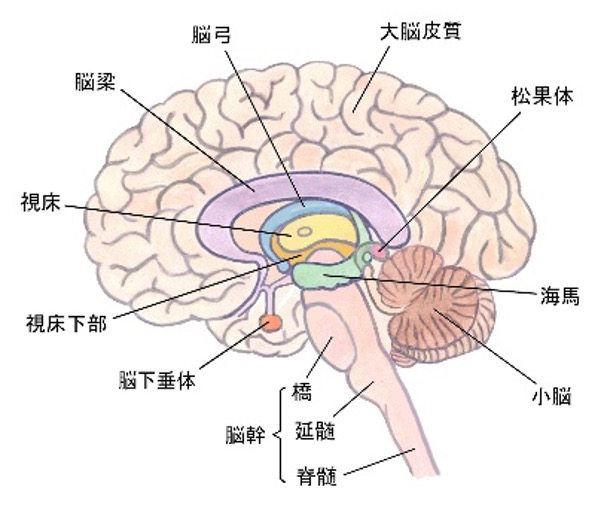

視床下部は体温調節・自律神経・ホルモン分泌・免疫といった命を守る司令塔。

ここが疲れると、健康の土台が大きく揺らぎます。

本記事では、 寒暖差疲労の正体と仕組み、さらに 予防と回復の実践法 を「筋膜」「循環」「メディセル」という切り口で詳しく解説します。

視床下部を守ることが最重要

結論から言えば、寒暖差による不調の根本原因は 「視床下部の神経疲労」 です。

視床下部は体温調節のためにフル稼働し、電気信号を送り続けます。負荷がかかりすぎると神経細胞の伝達が鈍り、自律神経の乱れや免疫低下を招きます。

だからこそ、 「視床下部を疲れさせない生活習慣」 と 「疲労を癒すケア」 の両輪が必要になるのです。

なぜ視床下部が疲れるのか

背景:寒暖差がもたらす負荷

近年は温暖化や異常気象により、一日の中でも10℃近い気温差が起こることも珍しくありません。

こうした急激な変化に体温を合わせるため、視床下部は常に電気信号を送り続けています。

科学的な根拠:視床下部と自律神経の関係

脳科学的には、視床下部は「ホメオスタシス(恒常性維持)」の中枢です。

自律神経のバランスを崩すと血管の収縮・拡張が乱れ、筋肉や筋膜に負担が蓄積。

これが肩こりや倦怠感、頭痛として表れます。

実際に医学研究でも、寒暖差が大きい季節は 自律神経関連の外来受診数が増える ことが報告されています。

具体例・実践方法

日常での例:寒暖差疲労のサイン

- 朝起きても疲れが抜けない

- 肩や首のこりが強い

- 手足が冷えるのに顔はほてる

- ちょっとしたことでイライラする

これらは、視床下部が疲れているサインかもしれません。

改善策・アドバイス

- 衣類と室温で「自律神経の負担」を減らす

カーディガンやひざ掛けで「体温調整を外部サポート」することが効果的です。 - 筋膜ケアで循環を整える

硬くなった筋膜をやさしくリリースすると血流が改善。結果的に脳へ酸素と栄養が行き届き、視床下部の回復を助けます。 - メディセルで皮膚刺激をプラス

吸引とローラーで皮膚にやさしい刺激を与えることで、自律神経の調整や血流促進が期待できます。特に首や肩まわりのケアは、視床下部の疲労回復に有効です。

科学的な裏付け

近年の研究では「皮膚刺激が自律神経機能の回復に寄与する」ことが報告されています。

つまり、マッサージやメディセルのようなアプローチは単なるリラックスではなく、 神経科学的にも理にかなった回復法 なのです。

まとめ

寒暖差を「少し体が冷える程度」と軽視してしまうと、その裏で視床下部は常にフル稼働しています。

体温調節を担う視床下部が慢性的に疲弊すると、自律神経・ホルモン・免疫機能までもが連鎖的に乱れ、倦怠感・肩こり・不眠・免疫低下といった不調を生み出します。

だからこそ、寒暖差対策は単なる「保温」では終わりません。

- 視床下部への負担を減らす工夫(衣類・室温調整)

- 血流と循環を改善するケア(筋膜リリース・メディセル)

- ストレス管理や生活習慣の調整

これらを組み合わせることで、私たちは「春先の不調」を未然に防ぐことができます。

特に現代人は、過去100年の急速な生活環境の変化により、視床下部が慢性的に疲れているとも言われます。

だからこそ 「寒暖差は誰にでも起こる身近なリスク」 として捉え、日常からケアを意識することが大切です。

春を快適に過ごすか、それとも体調不良に悩まされるか。

その分かれ道は、視床下部の疲労に気づき、適切に癒せるかどうかにあります。

あなたは今日から、視床下部のケアを始めてみませんか?

おわりに

春先は寒暖差が大きな季節。

ではここでご質問です。

寒暖差で疲労するのは、身体のどこでしょう?

その答えは、視床下部。

以前にも暑さ対策でお話ししましたね。

体温調節の中枢は視床下部。脳の真ん中あたりに在ります。

不規則な気温の上がり下がりに適応するために、視床下部が働きまくり。

その結果、視床下部に大きな負荷がかかります。

視床下部は脳の一部ですから、神経細胞でできています。神経細胞の働きは、電気信号を送ること。体温調節のために視床下部が電気信号を送り続けると、やがて電気信号が送られなくなります。

つまりこれが神経疲労。

視床下部でこれが起きると、その影響は極めて大きい。

場合によっては深刻。

なにせ、視床下部は私たちの体のありとあらゆる機能をコントロールしている、中枢だから。自律神経も、ホルモンの分泌も、そして免疫機能も。

視床下部が疲れて、これらの機能不全になると、健康状態が悪くなるのは当然ですね。

そして、実に多くの人達が視床下部の疲労で、健康ダメージをかかえていると言いても過言ではないでしょう。

では寒暖差による視床下部の疲労を防ぐには。

先ずは衣類や室温などに留意して、保温を心掛ける。

言うまでもないですね。

視床下部にかかる体温調節するための負荷を少なくする。

視床下部は慢性的に疲労していると考えるべきでしょう。

おそらく、昔の人達に比べて、現代人の視床下部は疲労状態にあると思います。それは、何千年も続いてきた社会環境・生活環境が、ここ100年くらいで一気に変化し続けているから。

科学技術の伸展が急激で、それに伴って、生活環境や仕事環境が激変。

その変化に私たちの身体はまだ適応できていない。

そこから生まれるありとあらゆるストレスは、視床下部への負荷になります。

慢性疲労状態の視床下部を癒す。健康づくりのキーワードですね。

疲労を癒す方法には、二つの領域があります。

ひとつは疲労の原因を取り除く。

寒暖差では保温がそれに当たります。

もうひとつは、疲労状態に陥っている組織を回復させる。回復させるには、酸素と栄養素の供給と、刺激を与えることが必要です。

視床下部に酸素と栄養素を供給するのは、視床下部の血流を良くする。

視床下部の疲労が回復する刺激とは、それが皮膚からの刺激です。

コメント