健康維持には「有酸素運動×筋膜ケア」が最強コンビ

年齢を重ねるにつれて、体力の低下や肩こり・腰痛・疲れやすさといった悩みが増えていきます。しかし、これらを放置しておくと、将来的な生活習慣病や寝たきりリスクに直結します。

そんな現代人にとって、注目すべき健康習慣が「有酸素運動」と「筋膜ケア」です。この2つを組み合わせることで、心肺機能・代謝・柔軟性・血流といったあらゆる身体機能が改善され、内側から若々しさを取り戻すことができます。

有酸素運動がもたらす驚くべき健康効果とは?

1970年代、アメリカ空軍の医師であるケネス・H・クーパー博士が提唱した「エアロビクス理論」によって、有酸素運動の重要性が世界中に広まりました。

● 有酸素運動=最大酸素摂取量の向上

最大酸素摂取量(VO2 Max)は、体が酸素を取り込んで利用する能力の指標です。この値が高いほど、動脈硬化・心疾患・脳梗塞などのリスクが下がることが科学的に証明されています。

● たった20分でOK!生活に取り入れやすい運動

ウォーキング・軽いジョギング・サイクリング・水中ウォーキングなど、無理なく始められる有酸素運動は、誰でも続けやすい点も魅力です。

有酸素運動による5つの健康メリット

1. 心肺機能が向上し疲れにくくなる

心臓が効率よく血液を送り出せるようになり、呼吸も深く安定します。

2. 血流改善で冷え性・むくみにも効果

酸素と栄養が全身に行き渡るようになり、末端の血行も改善されます。

3. 自律神経が整い、ストレス耐性アップ

運動によってセロトニンやエンドルフィンが分泌され、気持ちも前向きに。

4. 脳の活性化で認知症予防に

有酸素運動は、脳の神経伝達を助け、思考力・集中力・記憶力を高めます。

5. 体脂肪燃焼が進み、メタボ予防に

脂肪が優先的に燃焼されるため、生活習慣病のリスクも軽減されます。

「毎日の有酸素運動」が未来の健康をつくる

1日20〜30分のウォーキングから始めるだけでも、健康への効果は絶大です。大切なのは「継続すること」。毎日少しずつ体を動かす習慣をつくりましょう。

今、注目される「筋膜ケア」とは?

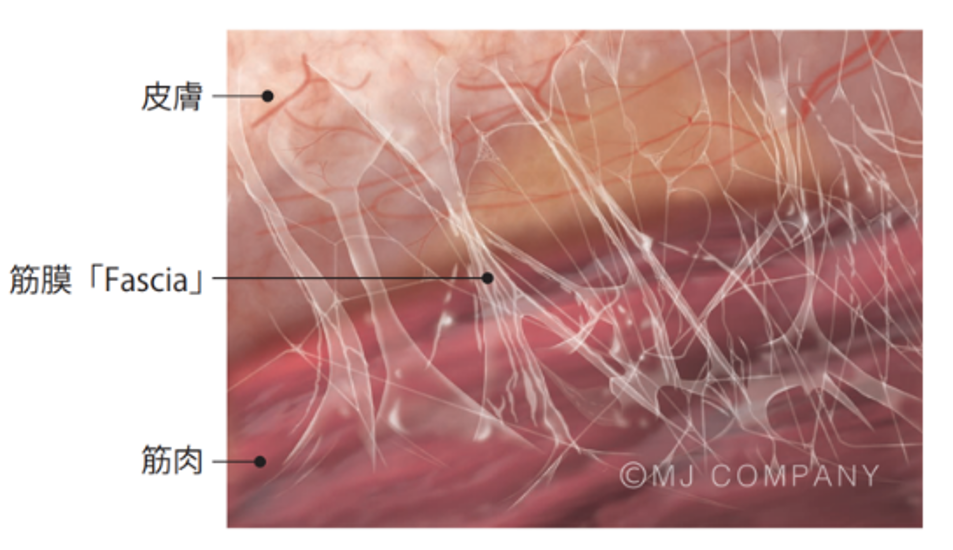

筋トレブームが続く中、次に注目されているのが「筋膜(きんまく)」という体の組織です。筋膜とは、筋肉を覆っている薄い膜で、姿勢・柔軟性・動作の滑らかさに深く関わっています。

近年の研究では、筋膜の硬直・癒着が、慢性的な不調の原因であることが分かってきました。

なぜ「筋膜」が重要なのか?

筋膜は神経・血管・リンパとも密接に関係しており、全身のネットワークのような役割を果たしています。筋膜が硬くなると、血流や神経伝達が滞り、痛みやだるさの原因となります。

筋膜ケアのメリットと実践方法

1. 筋膜リリースでコリを改善

フォームローラーを使って筋膜をゆるめることで、肩こり・腰痛・股関節の詰まり感などが改善します。

2. 柔軟性が向上し、怪我を予防

筋膜が柔らかくなることで、関節の可動域が広がり、ケガのリスクも減少。

3. 運動パフォーマンスがアップ

スポーツ選手の間でも筋膜コンディショニングは重要視されています。

4. 疲労回復が早まる

筋膜の滑走性が改善すると、血流とリンパの流れもスムーズに。疲れが溜まりにくい体へ。

5. 姿勢の改善・ボディラインの引き締め

筋膜ケアによって筋肉が正しい位置に戻り、猫背や骨盤の歪みも自然と整います。

健康習慣は「有酸素運動+筋膜ケア」が新常識

クーパー博士が示した「酸素の力」と、現代科学が解明した「筋膜の働き」。

この2つを日常生活に取り入れることで、40代以降の健康レベルは劇的に変わっていきます。

メディセルの筋膜ケアを試してみてはいかがですか?

おわりに

1970年代、ケネス・H・クーパー博士が提唱した「エアロビクス」理論が、先進国でブレイクしました。アメリカの空軍の医師だったクーパー博士は、兵士たちを対象にした、膨大な数の体力測定の結果から、有酸素能力が高いほど、虚血性心疾患などの疾患の罹患率が低いことを見つけ出しました。そうして、健康づくりを目的とした運動としてエアロビクスつまり有酸素運動を推奨したのです。

有酸素能力は最大酸素摂取量を測定して評価されます。つまり、酸素を取り込む能力で、その人が最大に摂取することができる能力。この最大酸素摂取量が多いほど、虚血性心疾患などの疾患の罹患率が低いとされています。

そこで、健康維持・増進のためには、最大酸素摂取量が増える運動、つまり有酸素運動をしましょうと。ジョギングなどに代表されるような、十数分間以上動き続けるような運動ですね。そして、運動中の脈拍数も、ある水準以上にキープする。要するに、運動中に多くの酸素を摂取し利用するような運動です。

有酸素運動を継続して行うことによって、心臓の容積が大きくなったり、血管の弾力性が保たれたり、といった変化が起きることがわかっています。

クーパー博士のエアロビクス理論が提唱されて以来、瞬く間に有酸素運動ブームが広がって、そのブームは今日に至っています。ジョギングブームはその流れの一環ですね。フィットネスクラブが誕生し、あちこちに設立されたのも、この流れの中で起きました。

有酸素運動は呼吸循環器系の働きに影響を与えるのですが、やがて時間の経過とともに、筋肉系にも焦点が向けられてきて、昨今の筋トレブームへと、時代が進んできました。

ではここからは?

明らかなひとつの流れの始まりは「膜」です。筋膜の名前がポピュラーになりつつ、科学的研究でも靭帯の膜の機能が解明されてきました。

コメント