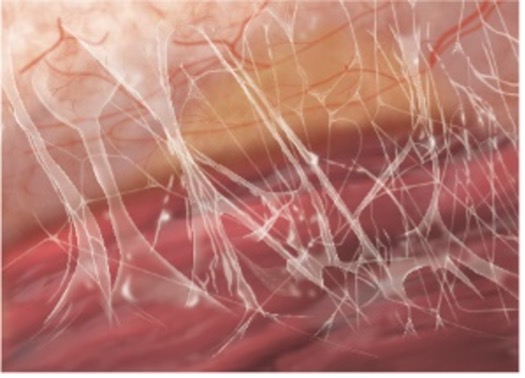

筋膜の重要性が医学で注目され始めた今、少林寺は1600年前に気付いていた!?

近年、筋膜(fascia)の研究が医科学の分野で急速に進んでいます。

筋膜へのアプローチが、さまざまな疾患・外傷・障害の治療やリハビリに効果的である ことが分かり、医学界でも注目を集めています。

これまで、筋肉や骨に比べて筋膜はほとんど研究されてきませんでした。

その理由は単純で、筋膜を科学的に研究する方法が確立されていなかった からです。

しかし、研究技術が進化したことで、筋膜が身体の機能や健康に大きな影響を与えている ことが明らかになってきました。

とはいえ、筋膜の重要性は「今になって初めて分かったこと」ではありません。

実は、1600年以上前に、中国・少林寺ではすでに筋膜の働きに気付いていた のです!

少林寺に伝わる「易筋経」に記された膜の重要性

少林寺に伝わる伝統的な教えの中に、「易筋経(えききんきょう)」 という書物があります。

これは、あの「ダルマ(達磨)」が記したとされる、身体の鍛錬法や健康法を説いた重要な文献 です。

達磨は、インドから中国に渡り、禅の教えを広めた実在の僧侶。

彼の名前は、日本でも「ダルマさんが転んだ」のダルマとして親しまれていますよね。

この「易筋経」には、筋膜を含む『膜』が生命にとって極めて重要な役割を持つ と書かれているのです。

しかも、筋肉や骨の健康だけでなく、精神状態までもが膜によって影響を受ける という驚くべき内容が記されています。

これは、現代科学がようやく解明し始めた筋膜の役割と一致しています。

達磨はなぜ筋膜の重要性に気づいていたのか?

達磨は、おそらく自身の修行を通じて、そしてインドの伝統医学の知識をもとに、筋膜の働きに気付いた のでしょう。

実際、インドの伝統医学「アーユルヴェーダ」や中国医学(中医学)では、古くから筋膜の概念に通じる考え方が存在 していました。

それが、何世紀もの間、伝承され続け、少林寺の「易筋経」にも受け継がれたのです。

科学がようやく追いついた筋膜の重要性

人類の歴史を振り返ると、「最新の科学が解明した」と思われていることの中には、すでに何千年も前から知られていたものがある ことが分かります。

筋膜の重要性もその一つ。

現在、筋膜リリースや筋膜治療が注目され、多くのアスリートや医療従事者がその有効性を実感しています。

しかし、これは「新発見」ではなく、古代の叡智と現代科学がようやく交差した結果 なのかもしれません。

私たちの体にとって、筋膜を健康に保つことがいかに大切か。

今後の研究がさらに進めば、筋膜が持つ驚くべき力が、より多くの人々の健康やパフォーマンス向上に役立つ時代が来る でしょう。

まとめ

ここのところ、医科学の分野で、筋膜の研究が進んできています。

様々な疾患や外傷・障害などの治療やリハビリで、筋膜に対してアプローチすることの有効性が研究されています。

そして、それらの治療方法も色々と。

今まで、筋肉や骨の方が、圧倒的に注目されてきていましたが、筋膜に対しては、ようやくという感じです。

その理由は、筋肉や骨の研究方法は早くから確立していましたが、筋膜を研究する方法が、開発されていなかったから。

研究とはそうしたものです。

研究方法ができあがっていないと、研究は行えないのです。

ですから、まだまだ、身体について研究されていないことは、驚くほど多いのです。

脳とかは、まだまだ研究できない領域が大きいのです。

そうした訳で、ようやく筋膜に光が当てられてきました。

しかし、実は、筋膜を含めた膜の重要性が、今からさかのぼること約1600年前、中国は少林寺に伝えられていました。これは紛れもない、歴史上の事実です。

少林寺に遺された「易筋経」という文献に、膜の重要性が説かれているのです。

書いたのは達磨。そう、あの「ダ~ルマさんが、こ~ろんだ。」の達磨です。

達磨は、実在した仏教の僧侶で、インドから中国に渡って、禅を伝えた人物です。

易筋経には「生命にとって膜が大きな役割を持っている。」と説かれています。

筋骨格系だけではなく、人間の色々な身体の状態や機能が、膜の状態によって、大きく影響されるというのです。

さらに、精神的な状態までもが。

おそらく、達磨は、自らの修練を通じて、そしてインドの伝統的な伝承医学などの知識などから、膜の働きを見出していたのでしょう。

人類の何千年もの歴史の中で、今の科学がようやく気付き始めたこと、まだ見出されていないことで、人類が既に気づいていることは、実は多くあるのです。

膜もその一つ。

あなたも今から、筋膜ケアを取り入れてみませんか?

コメント