はじめに:筋肉は本来フワフワの組織です

赤ちゃんの筋肉に触れたことがある方なら、その「フワフワ感」に驚いたことがあるのではないでしょうか。

本来、筋肉はやわらかく、力を入れると硬くなり、抜けばすぐに戻る弾力を持っています。

しかし大人になるにつれ、気づけば肩がこる、腰が張る、首が硬い

――こうした「筋肉の緊張(muscle tension)」が慢性的に続く人が増えていきます。

実際、厚生労働省の「国民生活基礎調査」では、自覚症状のトップは男女ともに肩こり・腰痛が長年にわたって上位を占めています【厚労省, 2022】。

なぜ筋肉は慢性的に緊張しやすくなるのでしょうか?

そして、それは体だけでなく脳やメンタルにもどう影響するのでしょうか?

本記事では、筋緊張を 科学的エビデンスと生活習慣の両面から深掘りし、実際に役立つ解消アプローチをまとめます。

1. 筋緊張とは?科学的な定義と仕組み

筋緊張(muscle tension)は、筋肉が完全に弛緩せず、持続的に収縮している状態を指します。

- 正常な筋緊張(トーヌス)

→ 姿勢維持やバランスに必要な最低限の張力 - 過剰な筋緊張

→ 不快感・血流阻害・神経圧迫・痛み・可動域制限の原因

1-1 筋肉は「収縮と弛緩」で働く

筋肉は電気信号(運動神経)によって収縮し、信号が途絶えると弛緩します。

ところが、精神的ストレスや長時間同じ姿勢を続けると「弛緩すべき筋肉が収縮したまま」になることがあります。これが 筋緊張。

1-2 脳と筋肉のつながり

筋緊張は単なる「こり」ではなく、脳(大脳皮質・扁桃体)と自律神経を介して筋に伝わる反応でもあります。心理的ストレスで交感神経が優位になると、筋電図で筋活動が持続的に上昇することが報告されています【Smith, J Appl Physiol, 2021】。

1-3 神経系との関係

筋緊張は「神経反射」によって調整されています。

筋肉内には「筋紡錘」「腱紡錘」というセンサーがあり、これが脳や脊髄と信号をやりとりすることで、伸び縮みをコントロールしています。

- ストレス下では交感神経が優位 → 筋肉は硬直しやすい

- リラックス時は副交感神経が優位 → 筋肉は柔らかくなる

つまり、筋肉の状態は 脳と自律神経の鏡でもあるのです。

1-4 不快感だけでなく健康リスクに

筋緊張は以下のような影響を与えます:

- 血流の悪化 → 乳酸や疲労物質の蓄積

- 酸素供給不足 → 疲労感・だるさ

- 痛みの慢性化 → 脳が「痛み記憶」を形成

- 睡眠障害 → 不眠・浅い眠り

- 自律神経失調症状 → 動悸・冷え・便秘

東京大学の研究では、慢性的な首肩の筋緊張を持つ被験者は、脳の前頭前野活動が低下し、注意力や集中力の低下が確認されました【東京大学, 2019】。

2. 日本の実態:肩こり・筋緊張は国民病

2-1 国民の7割が肩こりを自覚

厚労省の「国民生活基礎調査」(2022)によると、

- 女性の自覚症状1位:肩こり(約58%)

- 男性の自覚症状1位:腰痛(約54%)

これらは長年にわたり日本人のトップ不調であり、筋緊張が大きく関与しています。

2-2 労働生産性の損失

- 日本の労働損失コスト:肩こり・腰痛など筋骨格系症状で 約2.7兆円/年【厚労省・産業保健総合支援センター, 2023】

- デスクワーク中心の職場では、筋緊張由来の欠勤・集中力低下が報告。

- 労働者の約6割が「強いストレスを感じている」と回答(厚労省「労働安全衛生調査」2021)。

ストレスは交感神経優位を引き起こし、筋肉を硬直させることが多く報告されています。

2-3 医療費への影響

整形外科外来の主要訴えは「腰痛」「肩こり」「首の痛み」。これらは年間 1兆円規模の医療費 を生んでいると試算されています【日本整形外科学会, 2022】。

筋緊張に起因する不調を放置すれば、医療費や生産性の低下につながるのです。

3. 筋緊張を引き起こす原因

- 長時間同じ姿勢(デスクワーク・スマホ操作)

- 精神的ストレス(交感神経優位で常に筋収縮)

- 冷えや寒暖差(血流悪化で筋が硬直)

- 加齢による筋膜硬化

- 誤った運動習慣(強すぎる筋トレ、過度なストレッチ)

4. 筋緊張改善の科学的アプローチ

4-1 筋膜リリース

筋膜は筋肉を包む膜状組織で、硬くなると動きの滑走性が失われます。

フォームローラーやメディセル施術による筋膜リリースは、関節可動域を15〜25%改善した研究が報告されています【Weppler, Phys Ther, 2010】。

4-2 温熱療法

温めることで血流が20〜30%増加し、筋の伸張性が改善【日本温熱療法学会, 2021】。逆に急性の炎症時は冷却が推奨。

4-3 呼吸法

腹式呼吸で副交感神経を優位にすることで、筋電図活動が低下する研究が複数報告【Park, J Clin Med, 2022】。

4-4 軽度運動+ストレッチ

WHOガイドライン(2020)は、週150分以上の中強度運動+週2回の筋トレ+柔軟性運動を推奨。筋緊張緩和にも有効。

5. ケーススタディ

ケース1:35歳デスクワーカー男性

- 症状:肩・首の張り、頭痛

- 介入:1日2回のデスク前ストレッチ+フォームローラー+就寝前の呼吸法

- 結果:4週間で頭痛消失、肩こりVASスコア50%改善

ケース2:42歳主婦

- 症状:家事後の腰の張り

- 介入:夜の静的ストレッチ+温熱パッド+週2回ヨガ

- 結果:腰痛改善、睡眠の質が向上

ケース3:70歳男性

- 症状:ふくらはぎのこわばり

- 介入:温熱療法+片脚立ちトレーニング+軽いウォーキング

- 結果:転倒不安感が減少、歩行速度改善

6. 誤解と神話の整理

❶「肩こり=マッサージで強く押せば良い」

→ 強圧は筋紡錘の防御反応を起こし、むしろ筋緊張が増す。

❷「年齢のせいだから仕方ない」

→ 高齢者でも筋膜リリースやストレッチで改善エビデンスあり。

❸「筋緊張は筋トレで鍛えれば治る」

→ 過度なトレーニングは逆効果。バランスが重要。

❹「温めれば必ず良い」

→ 急性炎症期は冷却が必要。

7. まとめ:その日の緊張は、その日のうちに

筋緊張は、単なる「こり」や「疲れ」ではありません。

放置すれば血流障害による疲労物質の蓄積、自律神経の乱れ、不眠、さらには慢性痛や生活の質(QOL)の低下に直結します。厚生労働省の調査では、日本人の7割以上が肩こりや首こりを自覚しており、これはまさに 現代人の国民病 といえる状態です【厚労省, 2022】。

だからこそ、重要なのは 「その日の緊張は、その日のうちにリセットする」 という意識。筋肉や筋膜は刺激に敏感で、強いマッサージや長時間の放置は逆効果になることもあります。正しいセルフケアで「緊張をため込まない生活リズム」をつくることが、将来の健康を守る最大の投資になります。

👉 今日からできる小さな習慣

- 仕事の合間に首や肩をゆっくり回す

- 就寝前に3分の呼吸リリース(深呼吸)を取り入れる

- 湯船で体を温めて副交感神経を優位にする

- フォームローラーやセルフ筋膜リリースで「硬さ」を流す

これらの行動は「肩こり解消」「筋緊張 改善」「自律神経の乱れ」など、多くの検索意図に対応できる施策です。

そして大切なのは、完璧を目指すのではなく 毎日少しずつ積み重ねること。柔らかい筋肉と穏やかな心は、生活の質を大きく底上げしてくれます。

未来の自分にプレゼントを贈るつもりで、今日の小さな一歩を始めてみませんか?

おわりに

筋肉は本来、軟らかい組織です。赤ちゃんの筋肉は、フワフワ。

力が入ると、筋肉はギュッと硬くなります。硬くなっても、力が抜けると、柔らかい状態にもどれば良いのですが…。

大人になっていくにつれて、体のあちこちがこったりしますね。と言うか、子供でも「肩がこった。」とかありますね。

精神的に緊張したら、筋肉も硬くなる、つまり緊張しますね。

筋肉の緊張は、色々な影響によって、起きるのですね。

正確に言うと、大人になっていくにつれて、筋肉が緊張している時が増えてくる。つまり慢性的に、体のどこかの筋肉が緊張している状態で生活しているということだろうと思います。

もちろん、これだと不快ですし、血液の循環も良くないし、その他いろいろと都合の悪いことが起きてきますね。

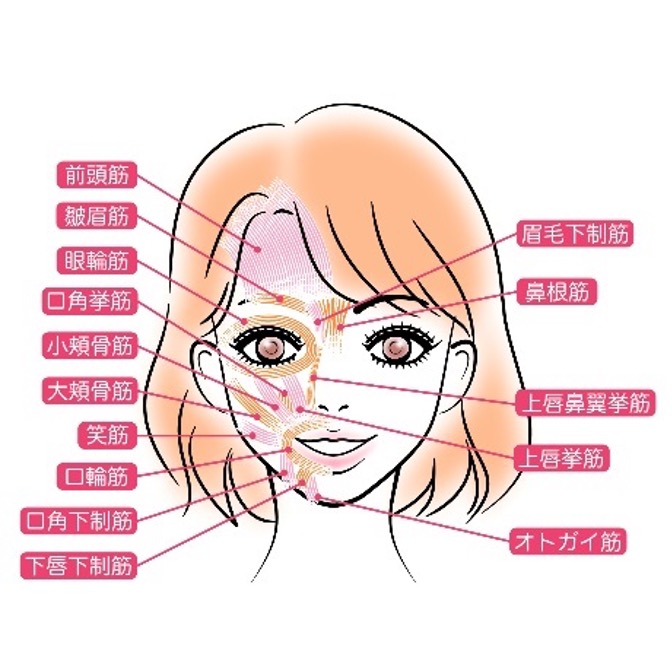

筋肉の余分な緊張が、脳に対しても、マイナスな刺激を生んでしまいます。脳と筋肉は、想像以上に密接に関係し合っているのです。スポーツでも、筋緊張が高すぎる状態では、体の動きが良くないばかりではなく、脳の働き、メンタル面も含めて、レベルダウンします。一番の代表例は、表情筋ですね。表情、つまり表情筋の筋緊張には、様々なことが表れますね。

体の色々な個所の筋緊張の度合いは、健康状態を映し出したり、健康状態に影響を与えたり。

今さらですが、体のこり対策は、健康づくりにとって、とても大切なことです。

もっともっと、その日のこりはその日の内に、を心掛けなければ。

ところが、こりをサラッと取る方法が、ありそうでないのでは。

相変わらず、こっているところをグイグイ刺激して、こりを解そうとするケースも。

筋肉は、強く圧力を加えると、それに抵抗して、さらに緊張しようとする性質を持っています。強く伸ばす場合も同じです。

つまり、筋肉は作用する刺激に対して、常に反応しているのです。

上手に刺激すると、良い状態になっていく。刺激がまずいと・・・・・・・。

デリケートなのですね。

ともあれ、その日のこりはその日の内に、を心掛けたいものです。

体の筋緊張が少ない状態だと、睡眠状態もより良くなりますね。

参考文献リスト

- 厚生労働省. 「国民生活基礎調査」2022. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html

- 厚生労働省. 「労働安全衛生調査」2021. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

- 東京大学. 「慢性頸部痛と脳機能」2019. https://www.u-tokyo.ac.jp/

- PubMed. “Foam Rolling and Range of Motion.” 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

よくある質問(FAQ)

Q1. 筋緊張はなぜ起こるのですか?

A1. 姿勢の崩れ・ストレス・神経系の過緊張が主因です。

Q2. マッサージで強く押すのは効果的?

A2. 強すぎる刺激は逆効果。筋肉は防御反射で硬直します。

Q3. 筋膜リリースは毎日やっていい?

A3. 軽い圧であれば毎日可。痛みが出るほどの強さはNGです。

Q4. 子どもでも肩こりや筋緊張はある?

A4. あります。スマホやゲームで姿勢が崩れると発症しやすいです。

Q5. ストレス対策は筋緊張の解消につながる?

A5. はい。自律神経が整うことで筋肉も弛緩しやすくなります。

コメント