1. はじめに ― 手が語る“健康の履歴書”

私たちは毎日、無意識のうちに何千回も手を動かしています。

ドアノブを回す、スマートフォンを握る、犬を撫でる、キーボードを叩く。

そのすべての動作の裏で、筋肉・腱・腱膜の精密な連携が働いています。

ところが近年、「ばね指」「へバーデン結節」「腱鞘炎」といったハンドトラブルを訴える人が増加。

これは、**現代生活の“使い方の偏り”と“血行不良”**が大きく関わっています。

とくに注目したいのが「腱膜(けんまく)」。

筋肉と骨、腱を包みこみ、力の伝達を滑らかにする“滑走路”のような存在です。

その腱膜が硬くなると、筋肉がスムーズに動かなくなり、痛み・こわばり・冷え・肌荒れまで広がります。

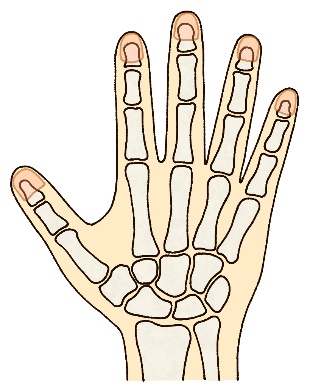

2. 手の構造 ― 驚くほどの「精密機械」

人間の手は、27個の骨と20以上の関節、そして40を超える筋群で構成されています。

特に掌の奥深くには「手掌腱膜(palmar aponeurosis)」が存在し、これが**“動きと力の中継基地”**となっています。

腱膜は、筋膜と同じくコラーゲン線維でできており、摩擦・圧力・乾燥・冷えによって硬くなります。

硬縮が進むと、筋肉が引っ張られて関節に負担がかかり、「指が動かしづらい」「力が入らない」「朝のこわばりが強い」といった症状が現れます。

3. 腱と腱膜のトラブルが増える背景

- スマホ首ならぬ“スマホ手”:親指・人差し指の酷使による屈筋腱の炎症。

- 冷えと血行不良:冬場やエアコン下では、毛細血管が収縮して腱膜が固まる。

- 女性ホルモンの変化:更年期以降はコラーゲンの合成が低下し、腱膜が脆弱化。

- 美容目的の過洗浄・消毒:皮脂バリアが崩れ、腱膜への酸素・栄養供給が滞る。

つまり手荒れは「皮膚の問題」ではなく、腱膜や筋膜の柔軟性低下が根底にある場合が多いのです。

4. 誤解と神話の整理

💡 誤解①:

手をよく動かしているから凝らない

→ 実は「同じ動きを繰り返す」ことが筋膜を硬化させます。タイピングやスマホ操作は、むしろ拘縮を招く代表例。

💡 誤解②:

ハンドクリームを塗れば解決

→ 皮膚表面の保湿では、深層の腱膜までは届きません。内側(血流・滑走)ケアが必要。

💡 誤解③:

加齢だから仕方ない

→ 年齢よりも“使い方”が影響大。動かさない・冷やす・圧迫する——この三拍子が腱膜の老化を加速させます。

💡 誤解④:

手のストレッチは痛いからNG

→ 痛みを避ける優しいリリースなら、むしろ神経の過敏を鎮めて血流が回復します。

5. 科学的根拠:腱膜リリースと血流・代謝の関係

5-1. 手掌腱膜は“力の中継基地”かつ“感覚の集積地”

手の真ん中に広がる**手掌腱膜(palmar aponeurosis)**は、皮膚と深部組織を橋渡しし、把握力を高め、屈筋腱・血管・神経を保護する“力の中継基地”です。表層線維が皮膚へ連結しているため、腱膜の滑走性が落ちると「つかむ・ひらく・捻る」などの巧緻動作が直撃を受けます。Kenhub+2jhandsurg.org+2

さらにこの腱膜は高密度の感覚受容器と自由神経終末で豊富に“配線”されており、触圧・伸張・剪断などの刺激がダイレクトに中枢へ上がります。つまり、やさしいリリース刺激でも脳の感覚系・自律神経系まで波及しうる構造です。PMC

5-2. 硬さは「機械刺激⇄細胞応答(メカノトランスダクション)」の破綻

腱膜や筋膜はコラーゲン線維と細胞外基質(ECM)からなり、インテグリンなどの接着分子を介して細胞骨格(アクチン)と直結しています。ここに牽引・圧縮・剪断といった“機械刺激”が加わると、YAP/TAZを含む機械応答経路が作動し、コラーゲン配列や線維芽細胞のふるまいが変化します。これがメカノトランスダクションで、適正な刺激は滑走性の回復・線維配向の正常化に寄与します。PubMed+2サイエンスダイレクト+2

一方で、慢性的な使い過ぎ/冷え/微小炎症は線維化を促し、腱膜が厚く硬くなることがあります。代表例がデュピュイトラン拘縮(手掌の線維増殖性疾患)で、手掌腱膜の肥厚・索状化が進む病態です。可塑性は残るものの、早期からの滑走改善と血流確保が予防の要です。PMC+2サイエンスダイレクト+2

5-3. リリースで起こる「血管—神経—温度」の三重ループ

腱膜・筋膜への軽い牽引や吸引刺激は、内皮由来一酸化窒素(NO)の放出を介して末梢血管平滑筋を弛緩させ、毛細血管血流を増やすことが示されています。レーザードップラー(LDF)を用いた研究では、吸引刺激(カッピング)の皮膚血流がベースの約11〜17倍に上がる条件が観察され、強度と時間に依存する用量反応も確認されました。Frontiers+1

同様に、徒手刺激(マッサージ/ソフトティシュー)でも局所灌流の増加や、流動性のゆらぎ(flowmotion)改善が報告されています。全身循環への波及(心拍や血圧の微調整)を伴う例もあり、局所—全身の連関が示唆されます。Physiology Journals

温度指標でも、皮膚温の上昇=微小循環の改善が確認され、赤外線サーモグラフィやLDFの併用で反応性が可視化されています。PMC+1

※測定技法の限界:LDFは主に皮膚レベルの血流を見ています。深部組織の評価には超音波ドップラーなどとの併用が望ましく、解釈には注意が必要です。De Gruyter Brill

5-4. 「手の腱膜」をゆるめると何が変わる?

- 滑走性の回復

腱・腱鞘・腱膜間の摩擦低減で、屈伸の“引っかかり”が減り、巧緻性が戻ります(腱膜は掌でプーリーも形成)。jhandsurg.org - 循環と代謝の底上げ

NO依存の血管拡張+交感神経の鎮静化で、手荒れ(皮膚栄養)・冷え・朝のこわばりがやわらぐ土壌が整います。Frontiers+1 - 感覚—運動—自律神経の再同期

手掌腱膜の豊富な感覚受容器を介し、触圧や伸張の情報が体性感覚野に届くことで、運動制御と自律神経が再チューニングされます(“やさしい刺激で落ち着く”の生理学的背景)。PMC

5-5. 生活者への含意:予防医学としての「手当て」

- 同一作業の反復(タイピング/スマホ/美容施術など)は、剪断ストレスの偏り→腱膜硬化の王道。微細な多方向刺激(ひらく/丸める/ずらす)で、テンションの偏りを崩す。

- 温度管理(冷え対策)と保湿は“内外セット”。外側(クリーム)+内側(循環を上げるリリース)で腱膜の水和を保ち、可塑性を維持。

- 違和感の初期介入が鍵。腱膜は早期ほど可逆。痛みが前景化する前に“滑走”を取り戻す。

6. 手のケア=脳への刺激

手指を動かすことは、脳の前頭前野・感覚野・運動野を同時に活性化します。

つまり、「手を動かす=脳を活性化する」。

脳科学の観点でも、手の柔軟性は思考の柔軟性に直結しているのです。

また、触覚刺激によって分泌される「オキシトシン」はストレスを和らげ、免疫バランスを整える働きがあります。

腱膜リリースによる“優しい手刺激”は、メンタルケアにもつながるでしょう。

7. 今日からできる手のセルフケア

- 朝と夜に10秒ずつ、手掌を押し広げるように伸ばす

- 指の根元をゆっくり円を描くようにほぐす

- 温かいタオルで手首から指先まで包む

- クリームを塗るとき、腱膜を動かすように滑らせる

ポイントは、「痛気持ちいい」程度の刺激。

“動く手”を維持することが、“働く脳”と“温かい心”を守る第一歩です。

8. まとめ ― 沈黙の手を見逃さない

手は常にあなたの心と行動を映す鏡です。

硬くなった手は「頑張りすぎ」のサイン。

柔らかく温かい手は、血流が良く、心も穏やかです。

美容や仕事効率だけでなく、人生の質(QOL)そのものを支えているのがこの「手の腱膜」。

日々の“手当て”が、未来のあなたの感情・思考・健康をも左右します。

「手が語る健康」を、どうか見逃さないでください。

おわりに

手荒れなどのハンドトラブルでお悩みの方は多い。

ばね指やつち指、はてはヘバーデン結節など、掌や指のお悩みを持ってしまう方も多い。

それに歳と共に指の動きが悪くなって、手作業などがおぼつかなくなるケースも。

手部の解剖図を見てみるとわかりますが、手の部分は複雑な構造をしています。手根骨,中手骨,基節骨など骨の数も複数あり、それらに繋がっている筋肉も多様です。

さらに、これらの骨や筋肉を繋ぐ腱と膜が複雑についている。

手は顔の表情筋と並んで、実に複雑な動きをします。

手部の複雑な構造は、手が多種多様な動きをするためですね。

手の器用な動きを保ち、きれいな手指を保つために、忘れたくないのが手の腱、さらに腱膜。

腱は筋肉を骨に繋ぐ紐状の組織。

それに対して、腱膜はもっと広い範囲の骨や筋肉を被っていて、動きや力を伝えています。代表的なのは手掌腱膜。

これらの腱や腱膜が硬くなって、筋肉への癒着が起きると、手と指の動きが悪くなっていきます。手指には日常生活の中で、想像以上に頻繁に大きな負荷がかかっています。

そのために、筋肉や特に腱と腱膜の硬縮が起きます。さらに腱と腱膜の炎症も。

そうして、指の関節に変形が起きたり、軟骨の損傷や腫脹が起きたりします。

多くの人達にとって、手指が硬くなっている自覚は少ないのでは。

手指の筋肉を軟らかく保つのが大切ですが、特に手指の腱と腱膜のリリースが重要。

腱が硬くなってしまうと、筋肉や腱どうしの摩擦が起きて、炎症やさらには損傷が起きる可能性も。

当然ですが、手と指の血液循環へも影響するので、手荒れなどのハンドトラブル対策にも不可欠といえる。

手指に膜と腱膜のリリースをかけると、瞬く間に循環が改善して、手指のお肌がしっとりとしてきます。手指の変形は起きてしまうとなかなか改善に手間取ることが多いので、あらかじめ予防する心がけを持ちましょう。

参考文献

- Schleip R. Fascial Plasticity – A New Neurobiological Explanation: Part 1 & 2. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2012.

- Yamamoto T. et al., Effects of Mild Skin Suction on Peripheral Blood Flow and Temperature. J Physiol Sci, 2018.

- Benjamin M., The Fascia of the Limbs and Back – A Review. J Anat, 2009.

- Koren Y. Hand Fascia and Mechanotransduction Pathways. Clin Biomech, 2020.

- Kenhub: Palmar aponeurosis(構造と機能の要点). Kenhub

- J Hand Surg: Palmar aponeurosis pulley(腱滑走機構としての腱膜). jhandsurg.org

- PMC 2024: Dupuytren’s Contracture(手掌腱膜の線維化病態の最新レビュー). PMC

- Sensory innervation of the human palmar aponeurosis(腱膜の感覚受容器の豊富さ). PMC

- Integrin-mediated mechanotransduction / YAP(機械刺激→細胞応答の基盤). PubMed+1

- Frontiers in Bioeng Biotech 2020(吸引刺激で皮膚血流が11〜17倍)。Frontiers

- J Appl Physiol 2020(徒手で局所灌流・全身ヘモダイナミクスに影響)。Physiology Journals

- LDF計測の留意点(解釈の限界と再現性)。De Gruyter Brill

よくある質問(FAQ)

Q1. 毎日パソコンを使うのですが、どんなケアが最適ですか?

A1.1時間に一度は手首を回す・指を広げるなど、軽い動作を入れましょう。マウスやキーボードの高さ調整も重要です。

Q2. 手のむくみと腱膜の関係はありますか?

A2.あります。腱膜が硬くなると静脈・リンパの流れが滞り、むくみやすくなります。軽い吸引刺激が効果的です。

Q3. 手の筋膜リリースはどのくらいの頻度が理想?

A3.1日1〜2分の軽いケアで十分です。継続することで滑走性が高まり、循環と可動性が改善します。

コメント