はじめに:体の“温度スイッチ”に気づいていますか?

冬の朝、布団から抜け出すと体がギシギシと固まって動きづらい。

夏の炎天下、走り出すとすぐに息苦しく、体が鉛のように重い。

誰もが一度は感じたことがある「体の違和感」。

その背後にある大きな要因のひとつが 「筋肉の温度」 です。

筋肉の温度は、単なる「冷え」や「熱」の問題にとどまりません。

パフォーマンス・疲労回復・ケガ予防・血流・代謝・免疫機能――私たちの生活と健康を大きく左右する「体のスイッチ」なのです。

この記事では、科学的エビデンス・日本の実態データ・生活習慣を交えながら、筋肉温度の秘密を読み解きます。

1. 科学的定義:筋肉温度とは?

1-1. 筋肉温度の基礎

筋肉温度とは、骨格筋組織の局所的な温度を指します。通常は深部体温(core temperature)よりわずかに低く、運動や外気温によって変動します。

- 安静時:およそ 34〜36℃

- 運動時:最大で 39℃前後まで上昇

- 39℃を超えるとパフォーマンスにプラスだが、40℃を超えると酵素活性の異常や熱中症リスクが発生

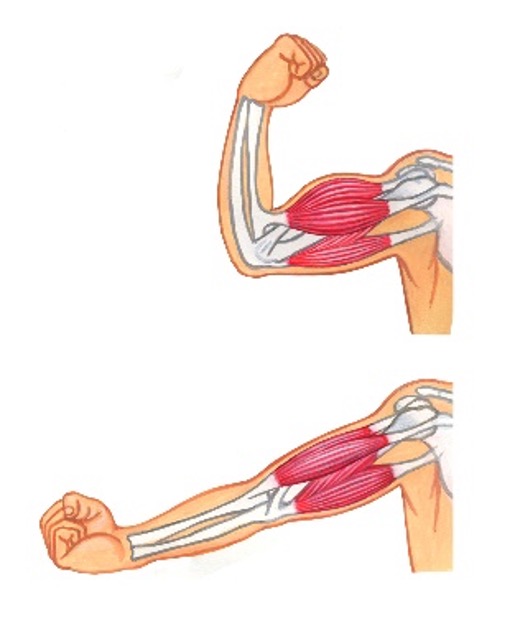

筋肉温度は 酵素活性・酸素供給・ATP合成・筋膜の滑走性 に大きな影響を与えます。

ポイント:

- 筋肉温度が1℃上がると、酵素反応速度は約10〜13%増加(Q10効果)

- 酸素解離曲線が右方シフトし、筋肉に酸素が届きやすくなる

- 筋膜の粘性が低下し、関節可動域が広がる

👉 つまり「温度が上がると動きがスムーズになり、出力も回復力も高まる」のです。

逆に、筋肉温度が1〜2℃下がるだけで、可動域低下・パフォーマンス低下・ケガリスク増大が確認されています【PubMed, 2021】。

1-2. 筋肉温度と代謝・免疫

低体温傾向の人は、

- 基礎代謝が低下 → 太りやすくなる

- 自律神経が乱れる → 冷え性・肩こり・頭痛

- 免疫力が低下 → 風邪や感染症にかかりやすくなる

平熱が36.0℃未満の人は、生活習慣病リスクが高まる という日本疫学データも報告されています【日本体温学会, 2020】。

2. 筋肉温度とパフォーマンスの関係

2-1. 酸素利用と代謝

- 体温(特に筋肉温度)が1℃上がるだけで、代謝やエネルギー供給の効率が向上。

- その結果、動き出しがスムーズになります。

2-2. 神経伝導速度

- 神経の伝達速度は温度上昇で加速

- 反応時間が短縮し、敏捷性が高まる

2-3. 筋膜と可動域

- 筋膜の滑走性は温度に敏感

- 深部温度が1〜2℃上昇するだけでROM(関節可動域)が拡大

研究例:

- PubMed収録(Bergh, 1980):筋肉温度が38℃から39℃に上がるとスプリント速度が平均5%向上。

- J-STAGE(日本整形外科学会誌, 2023):ウォームアップ群は非ウォームアップ群に比べて肉離れ発生率が40%以上低下。

3. 日本の実態データで読む「筋肉と温度の課題」

3-1. 冬の運動不足と冷え

冷え性は日本人女性の約7割に。厚生労働省調査(2023)によれば、女性の68%、男性の30%が冷え症状を自覚。

特にオフィスワーカーは冷房環境や長時間座位で筋肉温度が低下しやすく、肩こり・腰痛・頭痛の原因となっています。

- 厚労省「国民健康・栄養調査 2023」:

12〜2月は身体活動量が年間で最も低い。歩数は夏に比べて平均−1,000歩。 - 冬は筋肉温度が上がりにくく、ケガリスクも上昇。

3-2. 部活動とウォーミングアップ不足

- スポーツ庁「運動部活動調査 2022」:

中高生の20%以上が「ウォーミングアップを十分に行わない」と回答。 - その結果、冬場の肉離れ・捻挫の発生率が上昇。

3-3. 高齢者と冷え

- 高齢者の筋肉は代謝が低下しており、温度上昇も遅い。

- 東京都健康長寿医療センター研究(2021):

冬場に転倒事故が20%増加。冷えと筋肉反応性の低下が要因。

4. ケーススタディ/h2>

ケース1:デスクワーカー(35歳男性)

冷房の効いたオフィスで長時間座っていると、筋肉温度は下がり、腰痛や肩こりが慢性化。

対策として、1時間ごとに立ち上がり軽いストレッチやデスク周りでのウォーキングを導入。結果、肩の可動域改善と夕方の倦怠感軽減が確認された。

ケース2:主婦(42歳女性)

冬の買い物帰り、荷物を持った際にぎっくり腰を経験。原因は筋肉が冷えた状態で急に負荷がかかったこと。

その後、買い物前に5分の自宅ストレッチと腰回りの温熱パッドを利用。以降、再発はなし。

ケース3:マスターズ陸上選手(60歳男性)

練習直後にアイシングを毎回行っていたが、疲労回復が思うように得られず。最新の研究に基づき、運動直後は「軽いウォーク+温浴」に切り替えたところ、翌日の筋肉痛が軽減。

5. 誤解と神話の整理

誤解1:「冷やせば必ず回復する」

→ アイシングは炎症抑制に有効だが、長期的には筋肥大や適応を阻害する可能性(Yamane, J Appl Physiol, 2006)。

誤解2:「ウォーミングアップは軽視しても良い」

→ ウォームアップ不足は肉離れ・靭帯損傷のリスク増大。

誤解3:「柔軟性はストレッチだけで十分」

→ 筋膜の温度を上げることで柔軟性はより高まる。フォームローラーや温熱療法が効果的。

6. 実践:筋肉温度を最適に保つ方法

- ウォーミングアップ:有酸素運動+動的ストレッチを5〜10分

- 温熱療法:入浴・蒸しタオルで局所温度を上げる

- 筋膜リリース:温まった状態でフォームローラーを行うと滑走性が改善

- クールダウン:軽い有酸素+ストレッチで徐々に温度を下げる

- アイシングの正しい使い方:急性外傷時のみ。慢性疲労やリカバリーには温める方が良い。

7. 筋膜の視点:温度と“滑走性”

筋膜は温度に敏感。冷えると滑走性が落ち、関節や筋の動きがギクシャクします。

フォームローラーやメディセルのような筋膜リリースは、血流を促進し、温度を適正に保つサポートになります。

8. まとめ:冷えた筋肉に寄り添い、小さな一歩を

冬場に「体が固まって動きにくい」と感じたり、夏場に「体が熱くて疲れやすい」と思ったことはありませんか?

それは筋肉温度が、まだ“最適ゾーン”にいないサインです。

筋肉は冷えれば動きが鈍くなり、熱くなりすぎれば機能が乱れます。けれど、適切にコントロールすれば、あなたの体はもっと軽く、もっと楽に動けるようになるのです。

完璧を目指す必要はありません。

- 朝の3分ストレッチ

- 入浴前後の軽い運動

- 冬の外出前のウォームアップ

これだけで筋肉は確実に応えてくれます。

🌱 未来の自分にプレゼントを贈るように、今日から「温める・整える」の一歩を始めてみませんか?

おわりに

冷え性の方、けっこう大勢いらっしゃいますね。睡眠の妨げになるほどの手足の末端冷え性とかも。寒がりの人もたくさん。

暑さ・寒さをどれほど感じるかは、個人差もありますね。私たちの体の皮膚には、温度に対するセンサーが、膨大な数あります。少し複雑なお話になりますが、私たちの体の様々なセンサーには、人それぞれ閾値があります。閾値とは言い換えれば、感度ということができるでしょう。温度を感じるセンサーだと、例えば外気温20度を、暑いと感じるか普通と感じるか、とか。

さらに、センサーの感度だけではなくて、時々刻々変化する脳の機能によっても、温熱感覚は変化します。

外気温に対しては、このような仕組みが働いていますが、体温についてはどうでしょうか。

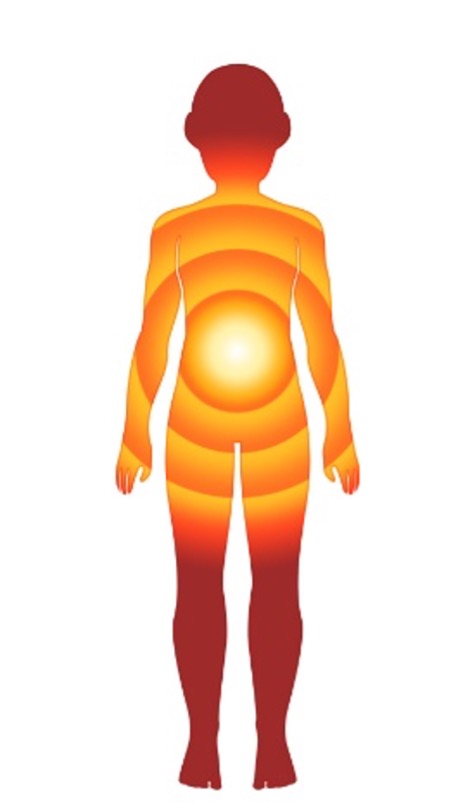

体温とは体の熱産生、つまり私たちの体が生み出す熱のことを言うのですね。熱はどこで生み出されるのかというと、一番は筋肉ですね。筋肉が活動することを筋収縮といいます。筋収縮によって、熱が産出されているのです。

とても寒い時や、体が冷えた時に、ブルブルと震えるのは、冷えた状態を脳がキャッチして、体の筋肉に命令を出して、細かく筋肉を収縮させることによって、熱を産み出そうとするのです。

ですから、筋肉とは発熱装置なのだと思ってください。

筋肉の活動で生み出された熱は、体中に運ばれます。体のすべての組織は、その温度が保たれていないと、正常に機能しないのです。

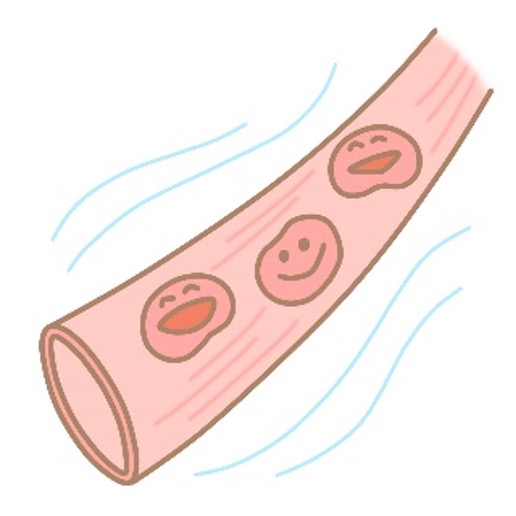

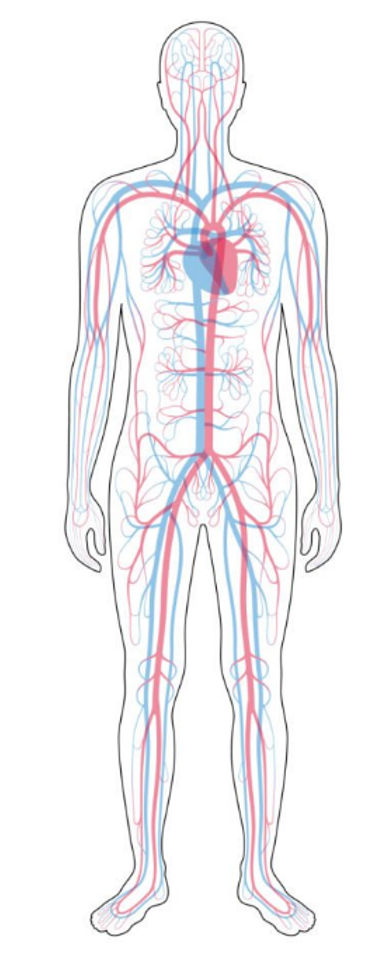

では、熱を運び届ける仕組みとは?

それは血液の流れです。

血液は液体で、液体は温度を逃がしにくいという性質があります。筋肉が生み出した熱は、血液でキープされて、血液の流れによって、ありとあらゆる組織に運ばれます。

血液の流れが悪い部分は、冷えやすいといえます。

体の表面の体温も大切ですが、体の奥の体温(深部体温といいます)が、健康のためにも、とても大切です。

低体温と健康との関連性も、あちこちで言われていますね。

人間も動物も、身体にはビッシリと隈なく、血管の網の目が張り巡らされています。

その血管の通り道を開いて、血液の流れを良くするには、皮膚へ優しい刺激を与えることで可能になります。

参考文献リスト

- Bergh U. Physiological effects of muscle temperature on performance. Acta Physiol Scand. 1980. PubMed

- 厚生労働省. 国民健康・栄養調査. 2023. 厚労省公式

- スポーツ庁. 運動部活動調査. 2022. スポーツ庁公式

- 東京都健康長寿医療センター研究所. 高齢者の転倒実態. 2021.

- Yamane M, et al. Post-exercise cooling impairs muscle hypertrophy. J Appl Physiol. 2006. PubMed

- 日本整形外科学会. ウォームアップとケガ予防の関連研究. J-STAGE. 2023.

よくある質問(FAQ)

Q1. 筋肉の理想的な温度は?

A1. 運動時は38〜39℃が理想とされ、パフォーマンスとケガ予防に最適です。

Q2. 冬にケガが増えるのはなぜ?

A2. 筋肉温度が上がりにくく、可動域や反応性が低下するためです。

Q3. アイシングは必要?

A3. 捻挫や打撲など急性外傷には有効ですが、慢性疲労回復には逆効果の場合があります。

Q4. ウォーミングアップの最適時間は?

A4. 5〜10分の軽い有酸素運動+動的ストレッチが推奨されています。

Q5. 高齢者も筋肉温度を意識すべき?

A5. はい。温度上昇が遅いため、バランス運動や温熱療法を組み合わせると転倒予防に効果的です。

コメント