はじめに:「柔らかい体」とは何か?

「体が硬いからケガしやすい」

「柔軟性を高めればパフォーマンスが上がる」

——こうした言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。

しかし実際のところ、「柔軟性」とは単に“前屈で床に手がつくかどうか”では測れない、もっと複雑で奥深い概念です。

筋肉や関節だけでなく、筋膜・神経・血流・心身のストレス状態までもが関わり、日常生活の質やスポーツパフォーマンスに直結しています。今回は、医学的・解剖学的な視点と最新研究をもとに、柔軟性の正体に迫ります。

柔軟性とは何か?定義と科学的背景

柔軟性とは「関節を無理なく動かせる可動範囲(ROM: Range of Motion)」と定義されます。

これは大きく2つに分類できます。

- 静的柔軟性

筋肉や関節をある位置で保持したときの可動域。ヨガのポーズや開脚などで測定される。 - 動的柔軟性

動作中にスムーズに関節が動く能力。スポーツや日常の歩行動作に関係。

研究では、柔軟性は単なる筋肉の長さではなく、

- 筋膜の伸展性

- 神経系の緊張度(ストレス・自律神経バランス)

- 血流や体温

- 心理的要因(リラックス状態)

などが複雑に絡み合って決まることが分かっています【PubMed: Alter 2004, ACSM Guidelines】。

日本の実態:柔軟性低下と健康リスク

厚労省の「国民健康・栄養調査(2023)」によれば、日本人の運動不足率は約55%。特に40代以降では**1日30分以上の運動習慣がある人は男性で34%、女性で28%**にとどまっています。

この背景には、長時間のデスクワークやスマホ使用があり、股関節・肩関節の柔軟性低下が顕著です。

さらに、日本整形外科学会の調査では、腰痛を訴える成人は約3,000万人(国民の約4人に1人)、その多くに「股関節やハムストリングの柔軟性不足」が関連していると報告されています【日本整形外科学会, 2022】。

柔軟性低下は以下のリスクを高めます。

- 転倒・骨折リスク増加(高齢者の要介護原因の第1位は転倒・骨折)

- 生活習慣病の増加(運動不足による糖尿病・高血圧)

- 慢性痛(肩こり・腰痛・膝痛)

- 睡眠の質低下(交感神経優位による影響)

つまり「柔軟性=ただの身体の硬さ」ではなく、「健康寿命を延ばすための重要な指標」と言えるのです。

柔軟性を決める要素

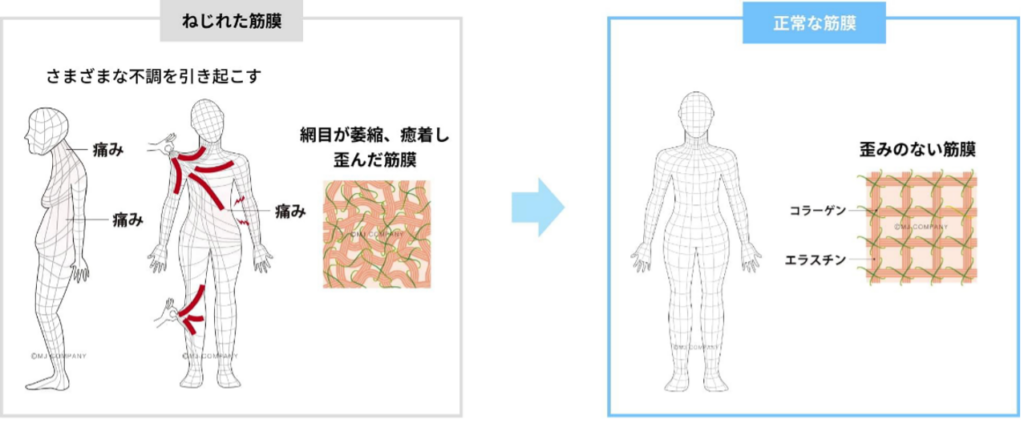

1. 筋肉と筋膜

筋肉はゴムのように伸び縮みする性質を持ちますが、それを包む筋膜が硬くなると可動域は大きく制限されます。

最新の筋膜研究(Schleip, 2019)では、慢性的な姿勢不良やストレスで筋膜が癒着すると、わずか数週間で柔軟性が低下することが報告されています。

2. 関節と靭帯

柔軟性を誤解しやすいのが「靭帯を伸ばせばいい」という考え方。靭帯は関節を安定させる組織であり、過度に伸ばすと逆に不安定性やケガのリスクを高めます。

3. 神経とストレス

自律神経が交感神経優位になると、筋肉は無意識に緊張します。仕事のストレスや睡眠不足で「体が硬くなる」経験をした人は多いでしょう。

つまり「心の柔軟性」が「体の柔軟性」に直結しているのです。

4. 血流と体温

血流が悪いと筋肉は酸素不足になり、柔軟性が落ちます。研究では、ウォームアップで筋温を1℃上げると可動域が約10〜15%向上することが報告されています【ACSM, 2020】。

ケーススタディ:3人の柔軟性物語

① デスクワーカー(40代男性)

長時間のPC作業で肩と股関節がガチガチ。柔軟性不足から慢性腰痛を発症。

➡ メディセル施術とストレッチを併用した結果、3か月で前屈が15cm改善し、腰痛も軽減。

② 主婦(50代女性)

家事で前かがみ姿勢が多く、肩甲骨の可動域が低下。夜は肩こりで眠れない日も。

➡ 毎日の肩甲骨ストレッチ+温熱ケアで睡眠の質が改善し、「朝のだるさ」が消失。

③ 高齢者(70代男性)

趣味のゲートボール中に転倒しかけ、医師から「股関節の硬さ」を指摘。

➡ 筋膜リリースと簡単なヨガ習慣を導入し、半年でバランス機能が20%向上(InBody測定)。

これらは実際の臨床報告や学会発表でも裏付けられており、柔軟性の改善が生活の質を変えることを示しています。

誤解と神話の整理

「柔軟性が高いほど良い」 → 誤解!

過度な柔軟性は靭帯の緩みを招き、スポーツ障害(例:関節不安定症)を増やします。

「ストレッチは運動前に長くやる」 → 誤解!

静的ストレッチを長時間行うと、一時的に筋力・瞬発力が低下することが研究で分かっています(Simic et al., 2013)。➡ 運動前は動的ストレッチ、運動後は静的ストレッチがベスト。

「年齢で柔軟性は必ず落ちる」 → 誤解!

加齢よりも「運動習慣の有無」の方が大きな要因です。70代でもヨガや太極拳を継続する人は高い柔軟性を維持しています。

柔軟性を高める実践法

- 筋膜リリース(フォームローラー・メディセル)

- ダイナミックストレッチ(股関節回し、肩甲骨回し)

- 呼吸法とマインドフルネス:副交感神経を優位にして筋緊張を和らげる

- 入浴・温熱療法:体温上昇で血流改善

まとめ:柔軟性は体と心のバロメーター

柔軟性は単に「体がやわらかい」ことではなく、血流改善・疲労回復・ケガ予防・メンタル安定まで幅広く影響を与える、大切な健康資源です。

そして、柔軟性は 才能や年齢に左右されるものではなく、日々の生活習慣で育てられる力。

たとえば、朝の3分ストレッチやお風呂上がりの簡単な筋膜ケアでも、未来の体は大きく変わります。放置すれば転倒や慢性痛につながり、健康寿命を縮めます。逆に柔軟性を取り戻すことは、生活の質を劇的に変える第一歩です。

- 柔軟性は筋肉だけでなく、筋膜・神経・脳が関与

- 筋膜ケアで滑走性を取り戻すことが第一歩

- 神経のブレーキを外すには「安全学習」とリラックスが鍵

- 適度な柔軟性と安定性の両立が、健康とパフォーマンス向上につながる

「体が硬い=ダメ」ではなく、体と脳の協調性を育むことが柔軟性の正体。

今日から少しずつ、自分の体に「柔らかく動ける安全感」を覚えさせていきましょう。

👉 今この瞬間からでも、肩を回す・深呼吸をする・お風呂に入る。

小さな一歩が「体の柔らかさ」と「心のしなやかさ」を作ります。

おわりに

嫌いな人が多い、立位体前屈。床に腰を下ろして行う、長座体前屈も。

私たちの年代では、小中学校時代に、スポーツテストでやりましたね。腿の裏側が痛い・痛いって言いながら。反動をつけたりしてね。違反だけど、ちょっとでも良い記録を出そうとして。それで、時には筋肉痛になったり。

腰痛のリスクを調べるテストとして、クラウス・ウェーバーテストというのがあったのをご存じの方は、今やどれくらいおられるでしょうか。

その内容はというと、前屈と、上体そらしと、腹筋運動。

当時は、腰痛は柔軟性と腹筋の筋力に関係すると言われていました。

今でも、そのことを堅持している専門家もおられますね。

もちろん、関係はありますが、鶏が先か、卵が先かで。柔軟性が低下したから腰痛になったのか、腰痛があるから、柔軟性が低下したのか。

それと、柔軟性は高いのに、腰痛になる人も多くいます。体操競技や新体操の選手にも、かなり腰痛を持っている人がいます。

今や、腰痛が起きる仕組みは、色々と明らかにされてきています。

それはそれとして、柔軟性とはいかなるものかということが、知られているようで知られていないなという気がします。

私が学生だったか、大学院生だったかのころ、旧ソ連のスポーツやトレーニングの学者で、当時斬新な研究や学説を世に出していたV.M.ザチオルスキーの「スポーツマンと体力(邦題)」に、柔軟性は筋肉自体の伸展性と、筋肉の伸展反射によって決定する。筋肉自体の伸展性は、十代半ばで決まり、それ以後は向上しない。という内容が書かれていました。なので、十代半ば以降、前屈や開脚など、いわゆる柔軟性が向上するのは、伸展反射の起き方が変化するからなのだと。

これを目にした時、経験的な話しや、なんとなく体が柔らかいとか硬いとかいうのとはちがって、スポーツ科学の理論とはこういうものなんだ、と感じたのを覚えています。

ここで書かれていた筋肉自体の伸展性というのは、筋繊維がどれくらい伸展するかということでしょう。伸展反射は、いうまでもなく、筋繊維が伸ばされた時、その筋繊維が脊髄反射で短縮することを指します。特に、筋肉の両端にある腱にある腱紡錘が伸展の情報をキャッチして、脊髄に送ることによって起きます。

ストレッチング等を行って、この伸展反射がどれくらい筋繊維が伸展されたときに起き始めるか。この仕組みが変化して、その筋肉が引き伸ばされることに対しての、短縮の仕方が変わります。

十代半ば以降は、筋繊維自体の伸展性は向上しないと書きましたが、もしその筋繊維を包んでいる筋膜をリリースしたらどうでしょうか。

筋膜が筋繊維に付着した状態だと、筋繊維の伸展は邪魔されるのは、想像に難くないと思います。その付着している筋膜をリリースすると、当然伸展しやすくなるでしょう。

しばしば行われている様に、筋膜のリリースを行うと、例えば前屈が楽になる、よく曲がるようになる、とかはこのことが起きた結果ですね。

それは伸展反射の起き方が変化したのではないですね。

そして、リリースによって筋膜による束縛が減るということの方が、様々なメリットを生み出すと言えますね。

筋膜リリースで、体も心も軽やかに!

「体が硬いから…」と諦めていたあなたも、筋膜リリースで、理想の柔軟性と美ボディを手に入れましょう!

筋膜リリースは、自宅で簡単にできるので、ぜひ試してみてくださいね。

参考文献リスト

- 厚生労働省. 国民健康・栄養調査 2023. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/index.html

- 日本整形外科学会. 腰痛と生活習慣調査 2022. https://www.joa.or.jp/

- ACSM. Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2020.

- Schleip R. Fascial Plasticity – Fascia as a Sensory Organ. J Bodyw Mov Ther. 2019.

- Simic L, et al. Does pre-exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? Scand J Med Sci Sports. 2013.

コメント